食料品の止まらない値上げの波、病院給食にも影響 ~患者負担増と医療現場の苦悩~

昨今、日本国内ではお米をはじめとする食料品の高騰が連日報じられていますが、この物価高騰の波は病院給食にも大きく押し寄せています。2024年4月1日からは「入院時の食費基準額の見直し」として、入院時の食費基準額が以前の価格から20円引き上げられました。今回は、この病院給食の値上げについて、その背景と今後の課題を深掘りしていきます。

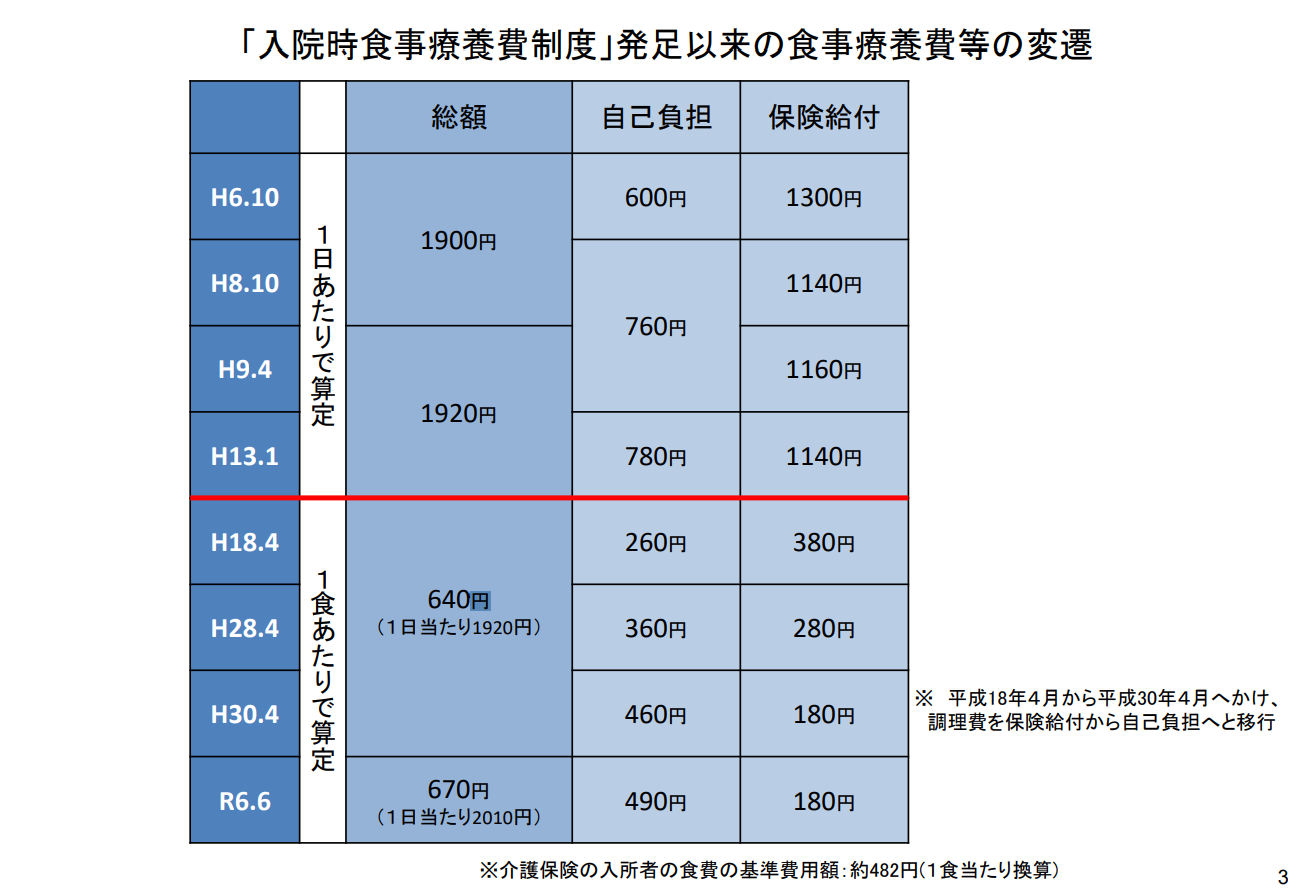

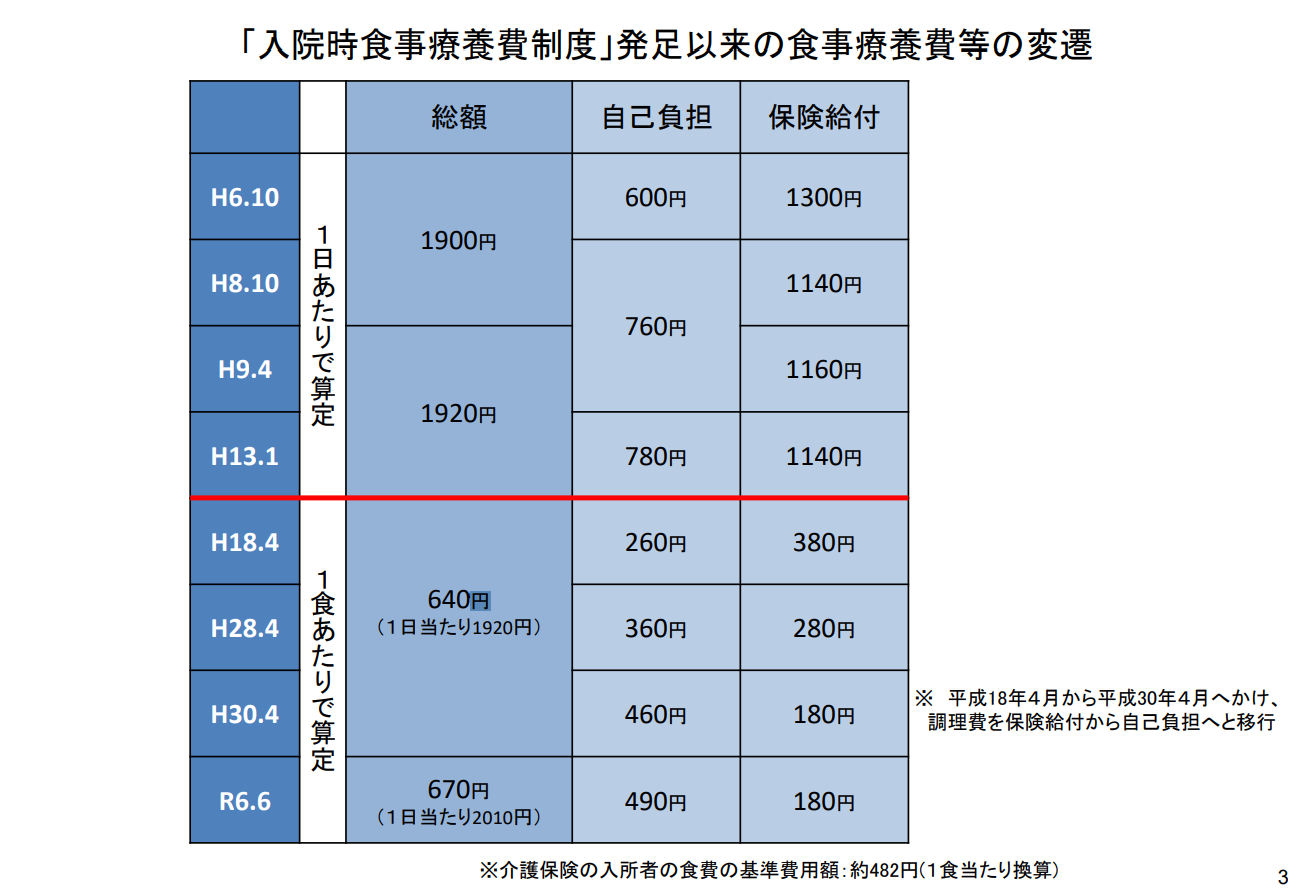

病院給食の価格は、1994年10月に「入院時食事療養費制度」が発足して以来、1日あたり1,900円(自己負担600円、保険給付1,300円)と定められました。

その後、1997年4月からは1日1,920円(1食あたり640円)と長く据え置かれてきました。

(図表1)

(図表1):入院時の食費について「「入院時食事療養費制度」発足以来の食事療養費等の変遷」https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001365190.pdf

しかし、近年における食材費、人件費、光熱費などの高騰は、病院給食を提供する病院にとって大きな負担となっています。厚生労働省の資料によると、2021年から2022年にかけて病院給食の委託単価は1日あたり1,962円から1,997円へと上昇し、従来の公定価格である1,920円(640円×3食分)を上回る状況が続いています (1。

(1出所:「第170回社会保障審議会医療保険部会 議事録より」

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37122.html?utm_source=chatgpt.com

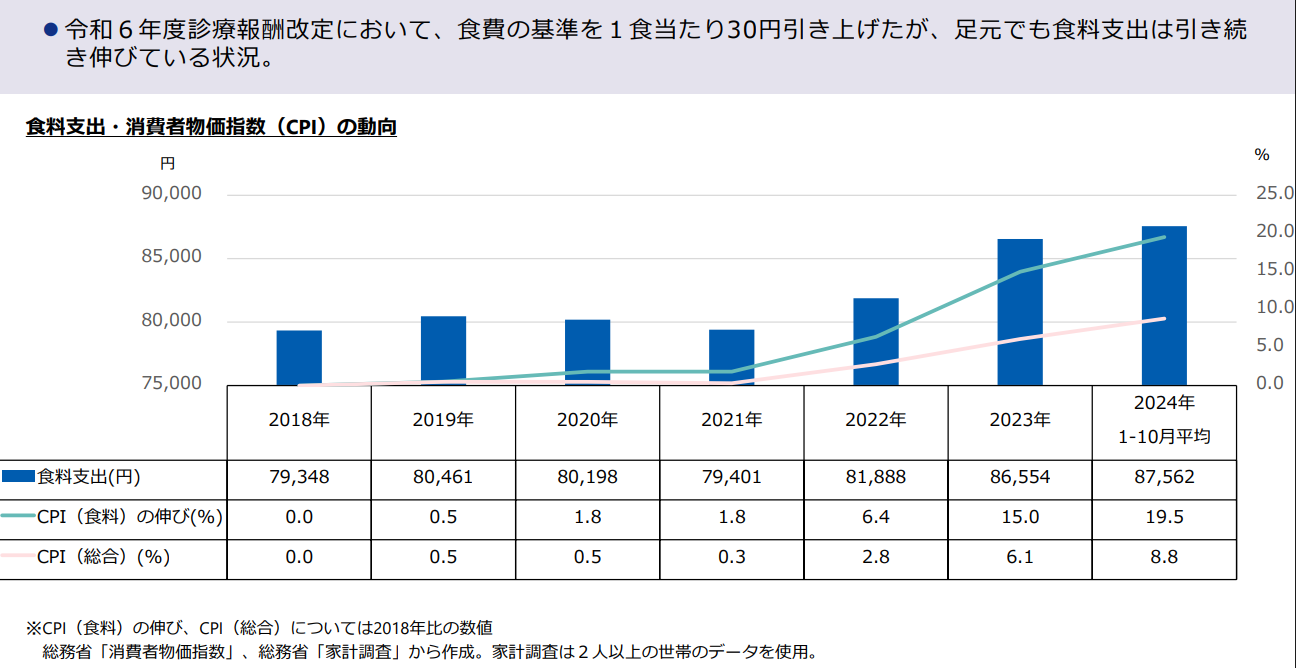

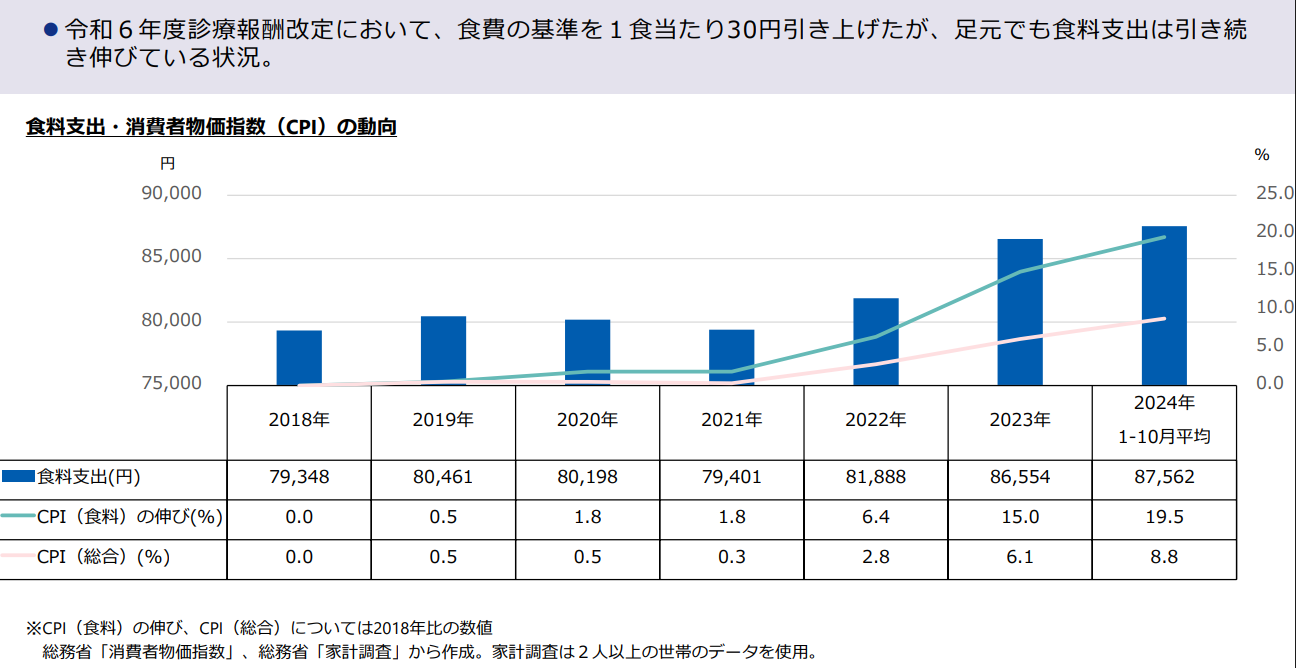

また、食料支出と消費者物価指数(CPI)の動向を見ても、2022年以降、両項目ともに上昇傾向にあることが明らかです。 このような状況を鑑み、病院給食の値上げは避けられないものとなりました 。

(図表2)

(図表2):入院時の食費について「入院時の食費をめぐる状況」

https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001365190.pdf

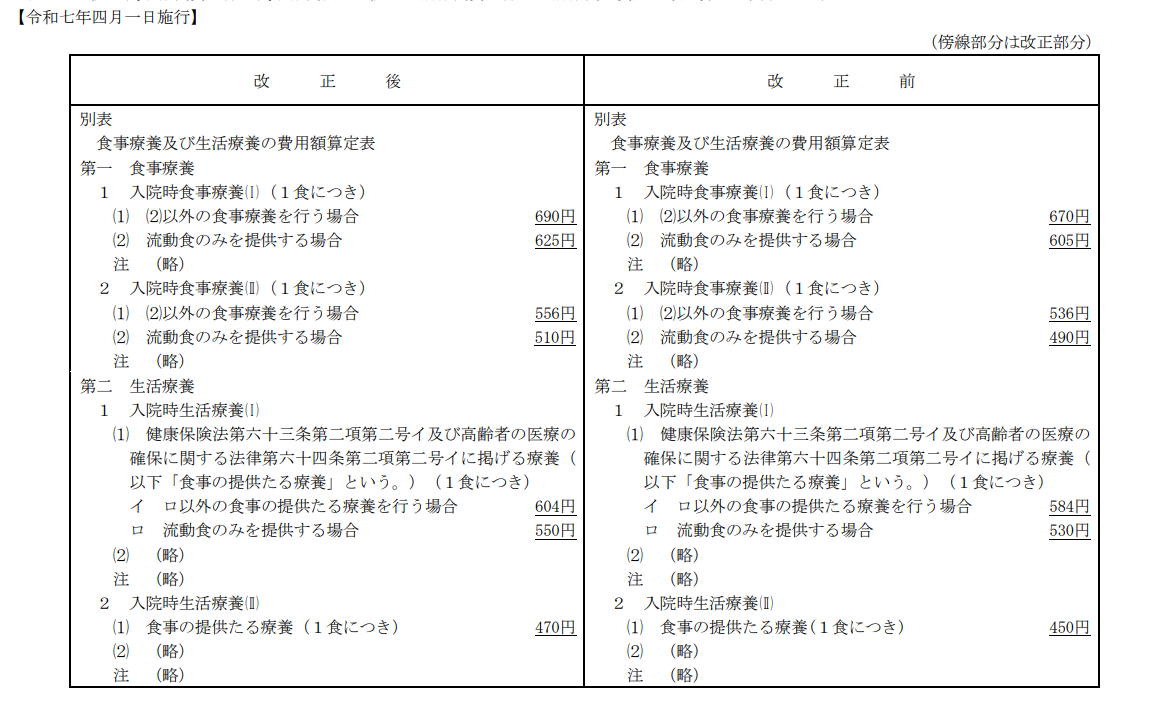

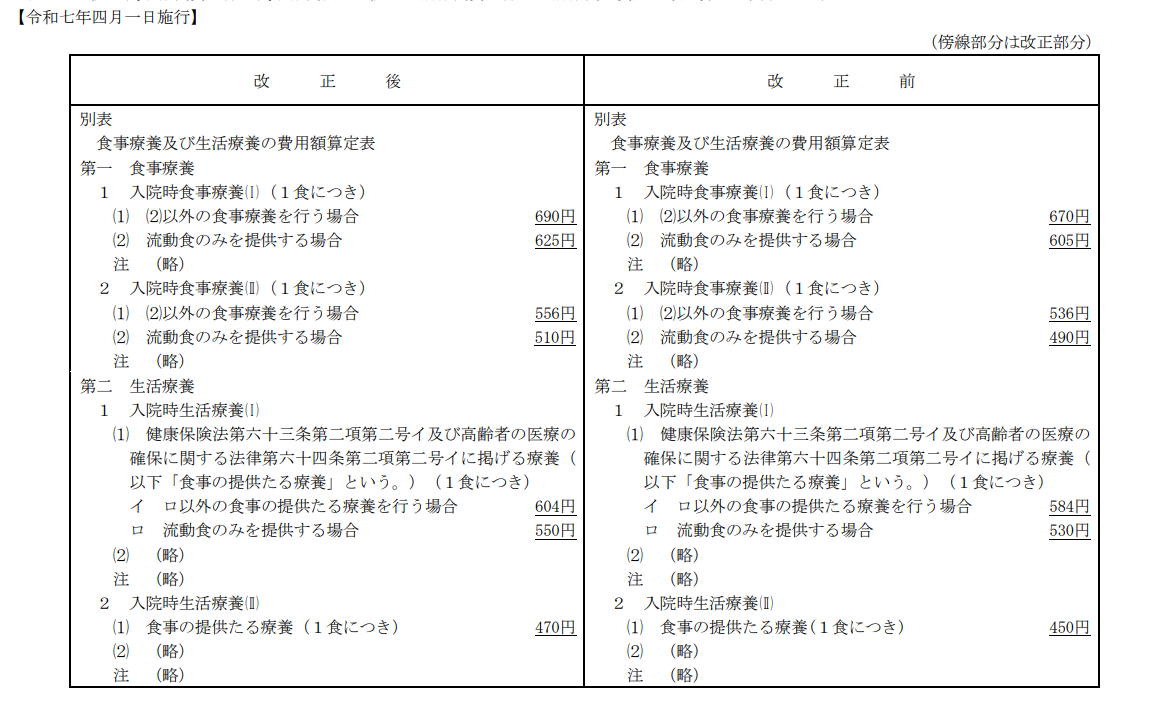

このような状況を受け、厚生労働省は2024年度の診療報酬改定において、入院時食事療養費の基準額を1食あたり30円引き上げ、640円から670円としました 。しかし、その後も物価高騰が続いたため、2025年4月からは追加で1食あたり20円の引き上げが実施され、現在の基準額は690円となっています。

(図表3)

(図表3):「別紙1 入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準」

https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001388389.pdf

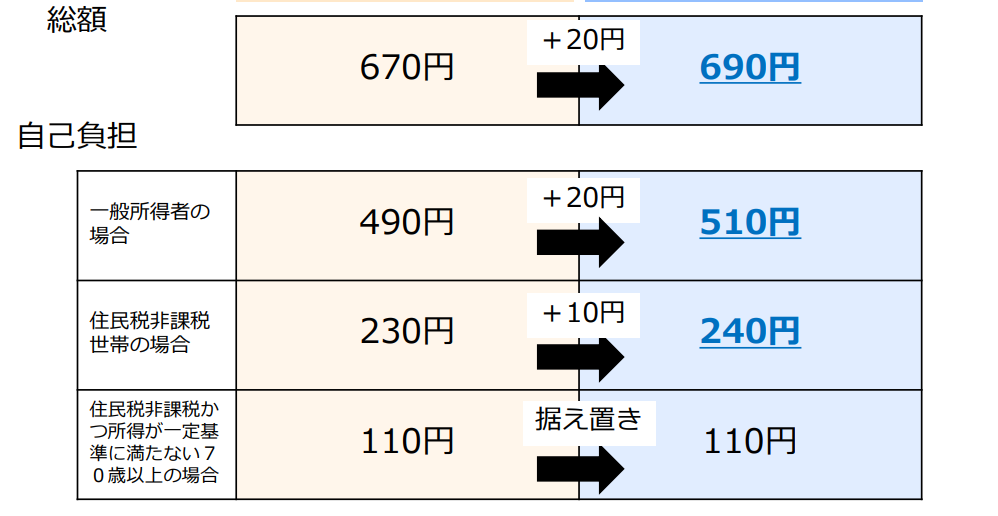

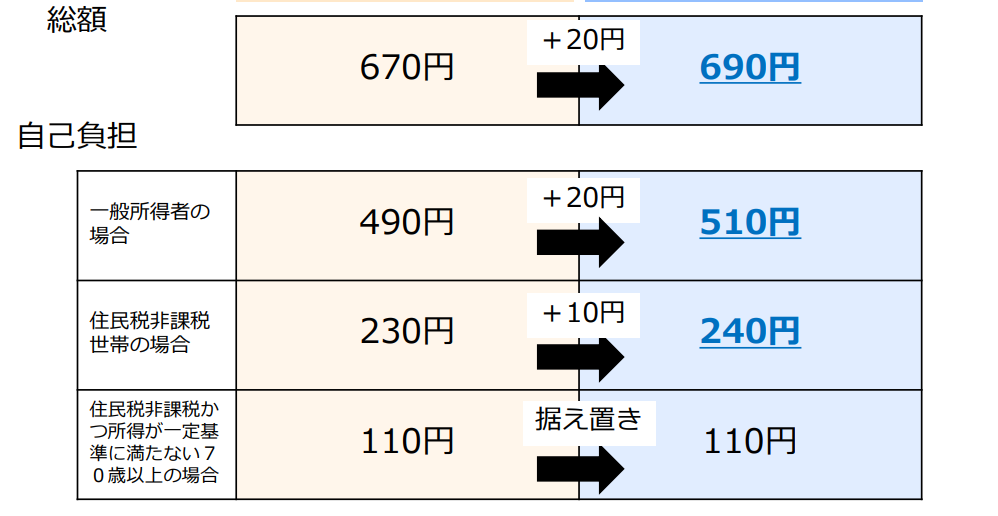

これに伴い、患者さんの自己負担額も増加しています。一般所得者の場合、自己負担額は490円から510円に引き上げられました。 一方で、低所得者層への配慮として、所得区分に応じた負担軽減措置も講じられています。 例えば、住民税非課税世帯の場合は230円から240円に増加しますが、住民税非課税かつ所得が一定基準を満たさない70歳以上の場合、自己負担額は110円で据え置かれています 。

(図表4)

(図表4)「令和6年度診療報酬改定 Ⅲ-1 食材料費、光熱費をはじめとする物価高騰を踏まえた対応-①」

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001440678.pdf

今後の課題として:質の高い病院給食の提供と持続可能な制度設計に向けて

病院給食の値上げは、物価や人件費の高騰に対応するためのやむを得ない一歩ではありますが、根本的な課題は依然として残されています。人手不足、委託業者の経営悪化、そして制度の見直し不足など、多方面からの継続的な改善が求められています 。

今後、質の高い食事を安定して患者さんに提供し続けるためには、制度設計や運営体制の抜本的な見直しが不可欠です。患者さんの栄養管理と満足度を維持しつつ、病院経営の負担を軽減できるような、持続可能な仕組みの構築が急務と言えるでしょう。医療現場の努力だけでは解決できない問題であり、国を挙げた議論と具体的な対策が望まれます。

私たち医療総研(株)は、医療機関が求められる「医療の質の維持・向上」と「経営の効率化」という2つの命題を同時に実現するために、医療機関の皆様をご支援いたします。

2025年1月 医療総研株式会社 代表 伊 藤 哲 雄