リハビリテーションは「早期介入」がカギ! その重要性と現状

2025年6月26日に開催された「入院・外来医療等の調査・評価分科会」では、リハビリテーションに関する重要な議論が行われ、その中で「生活機能回復リハビリテーション」「退院支援」「疾患別リハビリテーションの早期介入」の4つの内容が特に言及されました。本コラムでは、この中でも特に「疾患別リハビリテーションの早期介入」に焦点を当てて、その重要性と日本の現状について掘り下げていきます。

病気や怪我によって身体機能が低下した際に、元の生活に戻るために欠かせないのがリハビリテーションです。

特に、発症後なるべく早くリハビリを開始する「早期介入」が、その後の回復に大きな影響を与えることが知られています。

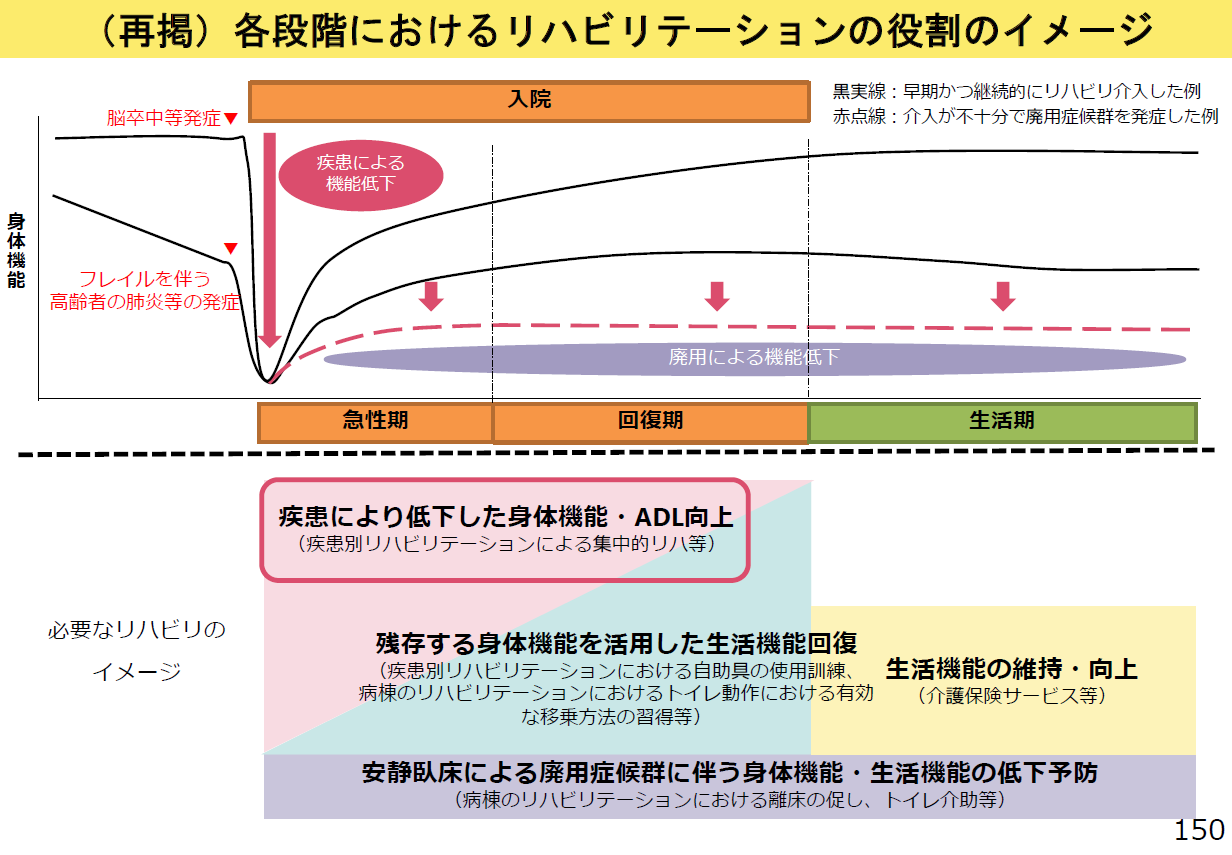

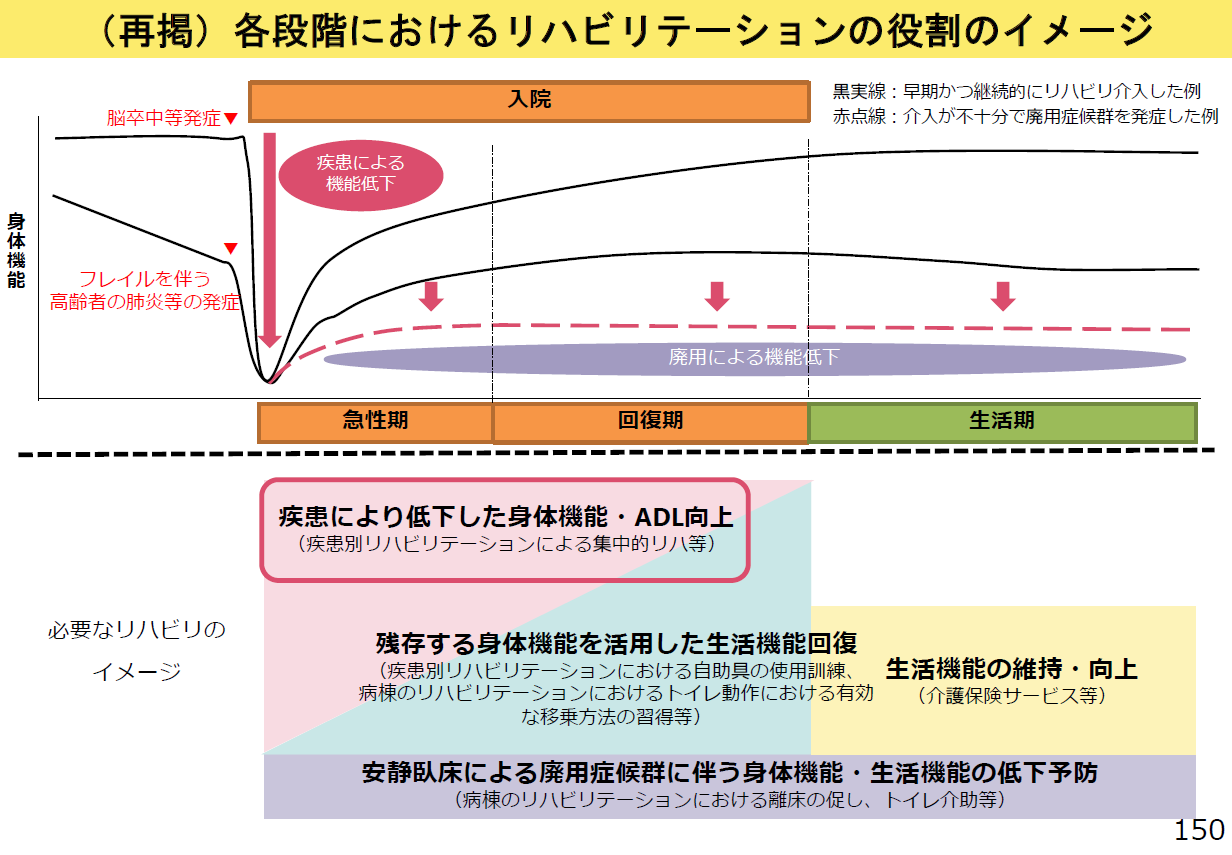

下記の図表1からも、早期かつ継続的にリハビリ介入した例と、介入が不十分で廃用症候群を発症した例とで身体機能の改善・回復の変化が比較されており、その効果は一目瞭然です 。

(図表1:(令和7年度第5回)入院・外来医療等の調査・評価分科会 P150より

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001510369.pdf)

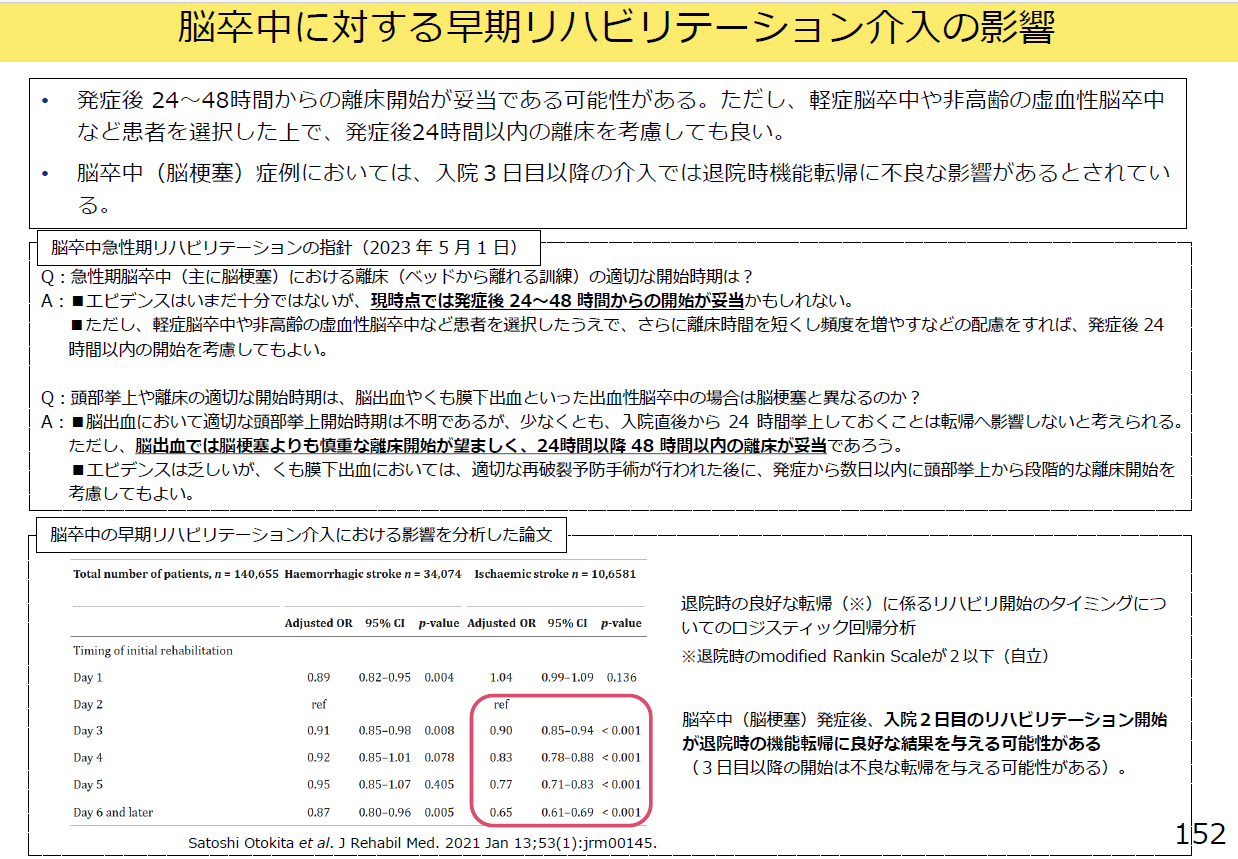

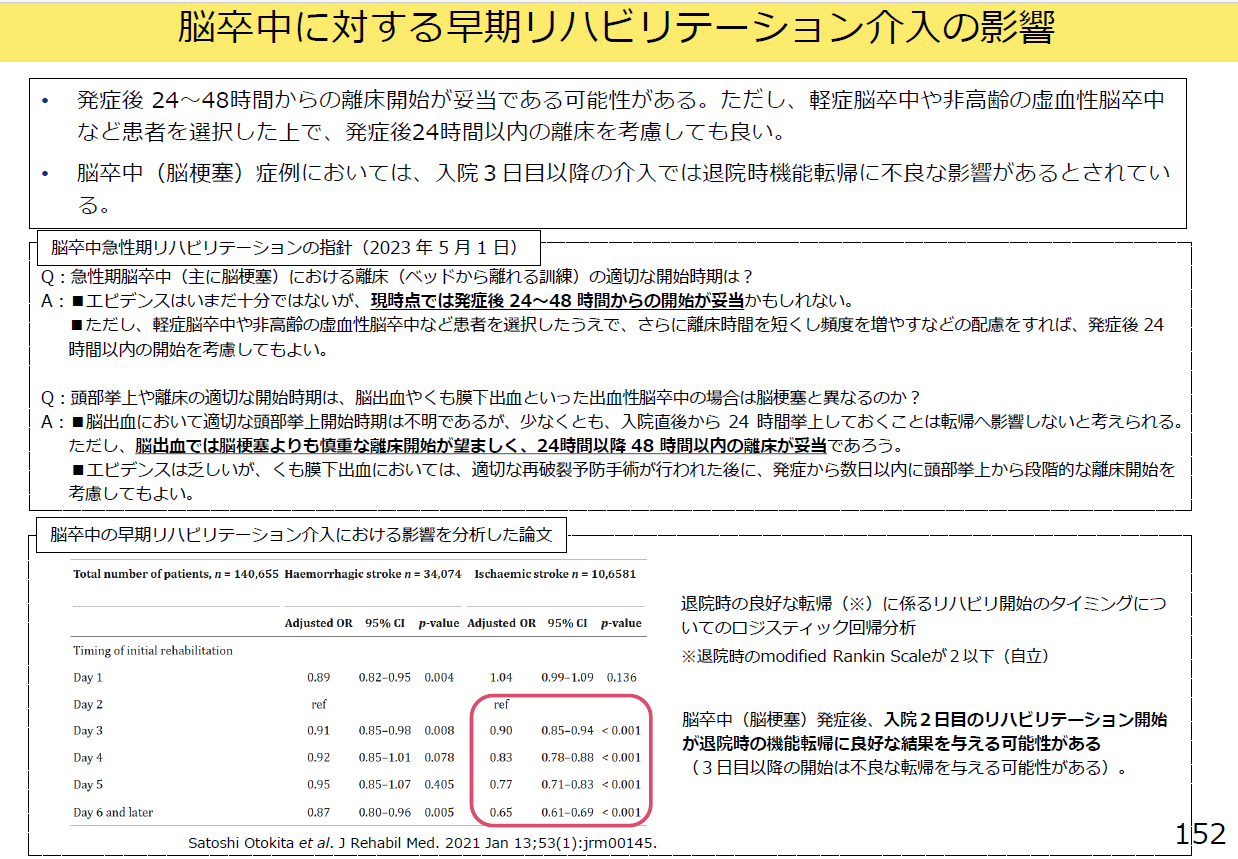

また、図表2によると、脳卒中の場合、発症後24〜48時間からの離床開始が適切である可能性が指摘されており、脳梗塞の症例においては、入院3日目以降のリハビリ開始では退院時の機能回復に悪影響が出る可能性も示唆されています。早期介入により、身体機能の低下を最小限に抑え、集中的なリハビリテーションへとスムーズに移行できるため、回復の度合いや期間にも良い影響が期待できるのです。

(図表2:(令和7年度第5回)入院・外来医療等の調査・評価分科会 P152より https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001510369.pdf)

早期からのリハビリテーションを推進するため、2024年度の診療報酬改定で「急性期リハビリテーション加算」が新設されました。この加算は、重症な患者に対して早期から集中的なリハビリを提供する医療機関を評価するものです 。

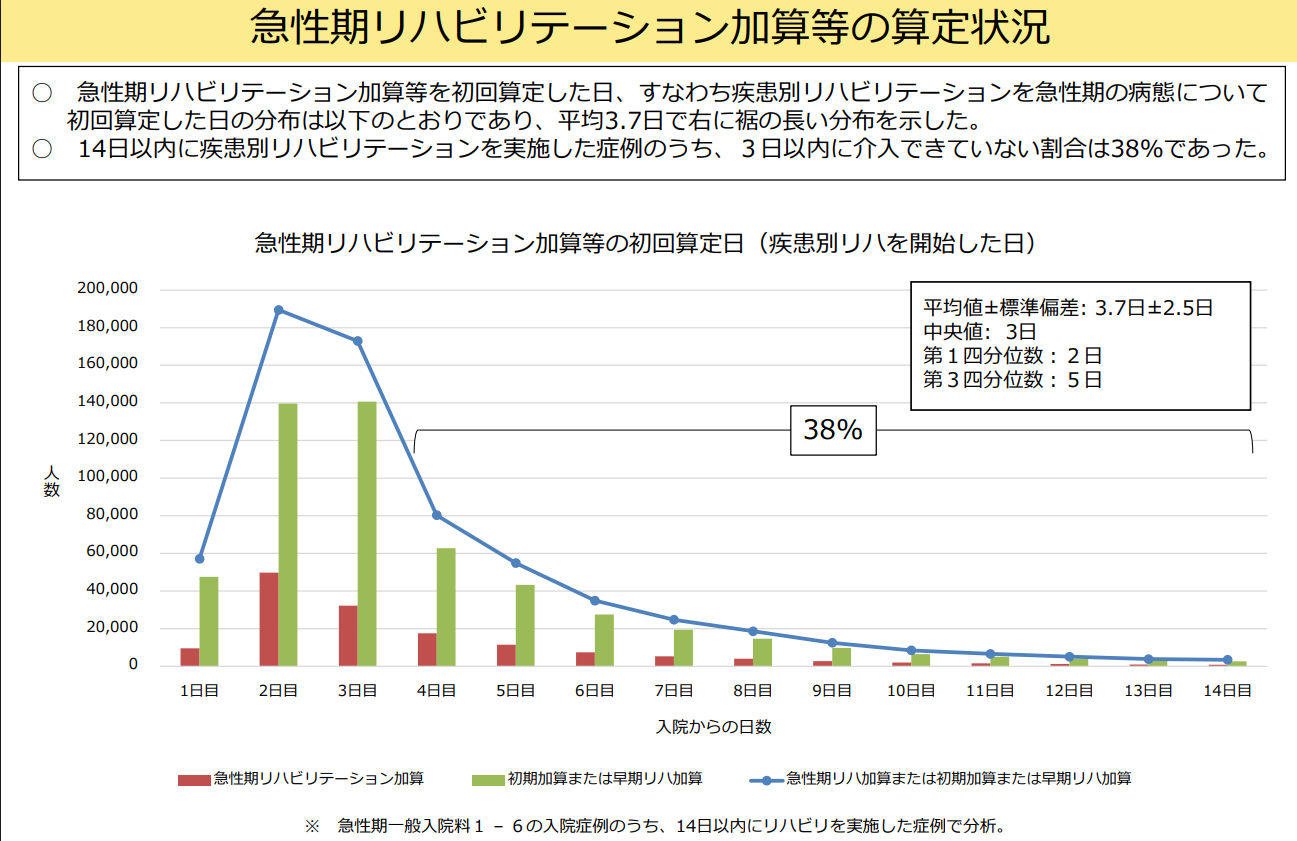

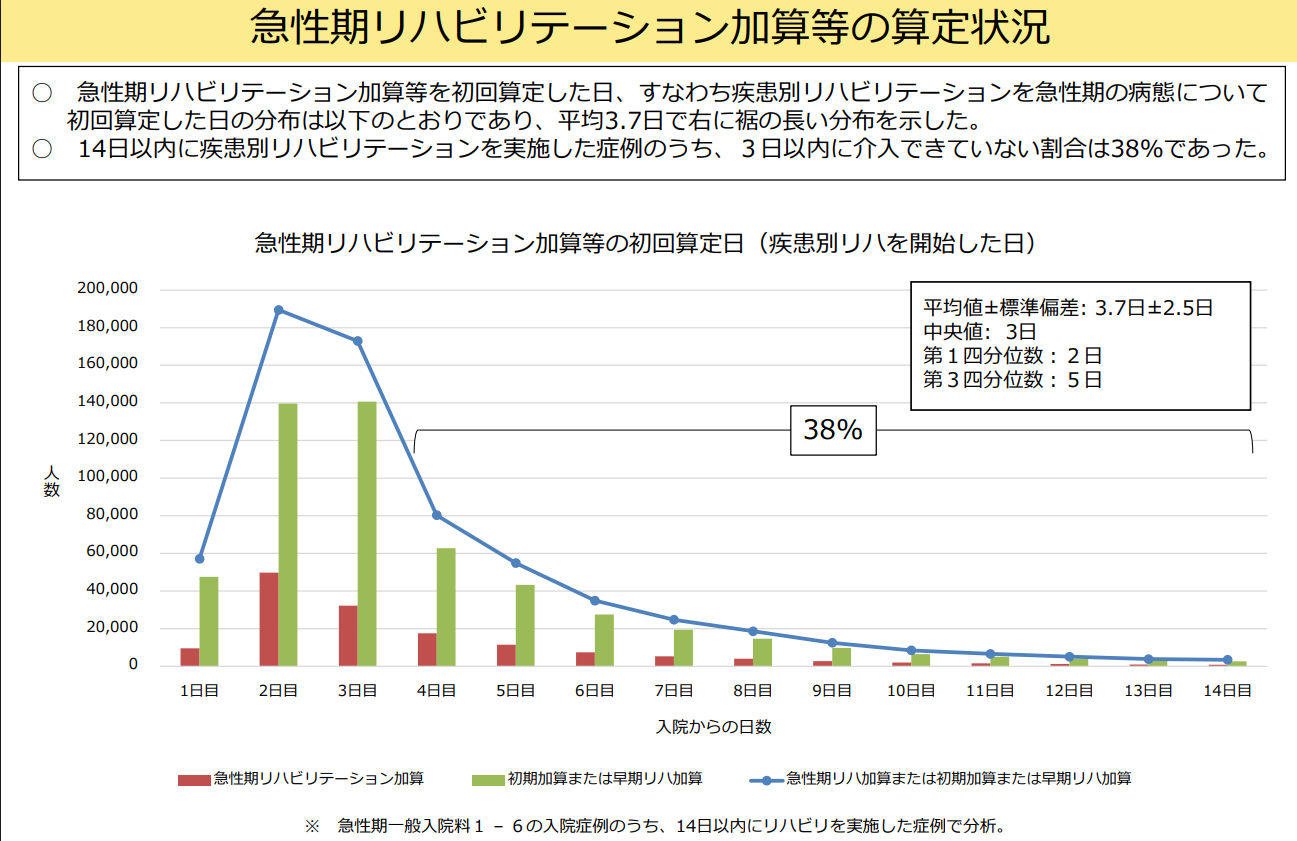

しかし、図表3を見ると、課題も浮かび上がってきます。急性期の疾患別リハビリテーションが初回算定された日の平均は3.7日であり、中央値は3日でした。さらに、14日以内に疾患別リハビリテーションを実施した症例のうち、約4割(38%)が3日目以降の介入となっている現状が報告されています 。

急性期リハビリテーション加算には、病棟に入ってからリハビリを開始するまでの日数に関する具体的な要件は設定されていません。このため、早期介入の重要性が認識されつつも、実際の現場では必ずしも速やかなリハビリ開始に繋がっていないケースもあるようです。分科会では、加算の算定状況などを踏まえ、リハビリテーションの評価方法や加算制度の見直しに関する意見が寄せられ、土日祝日のリハビリ提供体制の把握など、さらなる分析が必要であると結論づけられました。

(図表3:(令和7年度第5回)入院・外来医療等の調査・評価分科会 P155より https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001510369.pdf)

リハビリテーションは、患者のADL能力の改善とともに生活の質(QOL)向上を大きく左右する重要な医療行為です 。早期介入の重要性に関するエビデンスが蓄積される中、今後はより多くの患者が、発症後できるだけ早い段階で適切なリハビリテーションを受けられるような体制が求められます 。

医業経営コンサルタント としては、診療報酬上の評価だけでなく、医療機関の経営戦略としても早期介入の推進は不可欠であると考えます。早期介入は、患者の在院日数の短縮、合併症の予防、退院後の再入院率の低下に繋がり、結果として医療資源の効率的な活用と病院経営の安定化に貢献します。

具体的な課題としては、医療現場での意識のさらなる向上、多職種連携による迅速なリハビリテーション提供体制の構築が挙げられます 。これには、以下のような取り組みが考えられます。

「院内プロトコルの明確化と標準化」:

発症早期からのリハビリテーション開始基準や手順を明確にし、全医療スタッフが共有する。

「人材育成と配置」:

早期介入を担うリハビリテーション専門職の育成と適切な人員配置、特に休日や夜間の体制強化。

「情報通信技術の活用」: 患者情報のリアルタイム共有システムを導入し、多職種間の連携を強化。

「データ活用とPDCAサイクル」:

リハビリテーションの開始時期や効果に関するデータを継続的に収集・分析し、改善策を立案・実行する。

「経営層のコミットメント」:

早期介入が患者アウトカム向上と経営改善に直結するという認識を経営層が持ち、必要な投資を戦略的に行う。

これらの取り組みを通じて、患者さん一人ひとりが最適なタイミングで質の高いリハビリテーションを受けられる環境を整備することが、今現在、リハビリテーションを提供する医療機関に求められていることではないかと元セラピストである筆者は考えています。

私たち医療総研(株)は、医療機関が求められる「医療の質の維持・向上」と「経営の効率化」という2つの命題を同時に実現するために、医療機関の皆様をご支援いたします。

2025年1月 医療総研株式会社 代表 伊 藤 哲 雄