紹介受診重点医療機関、「地域の協議の場」ガイドライン案が提示

3月16日に開催された「外来機能報告等に関するワーキンググループ」で、紹介受診重点医療機関の明確化などを行う「地域の協議の場」の進め方ガイドライン案が提示されました。今回の改定における1つの目玉でもある「紹介受診重点医療機関」。今回はその明確化のためのガイドライン案をご紹介します。

■診療報酬改定でも後押し

わが国の抱えている外来医療の課題として、

○患者の医療機関の選択に当たり、外来機能の情報が十分得られず、また、患者にいわゆる大病院志向がある中、一部の医療機関に外来患者が集中し、患者の待ち時間や勤務医の外来負担等の課題が生じている

○人口減少や高齢化、外来医療の高度化等が進む中、かかりつけ医機能の強化とともに、外来機能の明確化・連携を進めていく必要がある

があります。

これらを解決するために、医療資源を重点的に活用する外来の機能に着目して、「外来機能報告制度」を創設して、紹介患者への外来を基本とする【紹介受診重点医療機関】を明確化することが決定されました。

今回の診療報酬改定では、この流れを促進するために、医療機関が【紹介受診重点医療機関】になることのメリットを盛り込んだ項目もいくつかあります。

1つは、【紹介受診重点医療機関入院診療加算800点(入院初日)】が新設されました。仮に

1月あたりの新入院200人いたとしたら、単純計算で年間19,200千円の増益となります。これにより見込まれる外来患者減少による収入減の補填になるという考え方になります。

2つ目は、診療情報提供料(Ⅲ)の見直しで名称が変更された【連携強化診療情報提供料(150点)】です。紹介受診重点医療機関になれば【連携強化診療情報提供料】の算定要件を満たすことが追加されました。これらも考慮し、多くの病院が紹介受診重点医療機関に手上げすることが期待されています。

■医療機関の意向が第一であることを踏まえつつ協議

では、いったい【紹介受診重点医療機関】になるためにはどのようなステップが必要なのでしょうか?今回のワーキンググループでは、紹介受診重点医療機関の明確化などを行う「地域の協議の場」の進め方ガイドライン案が提示されました。

具体的には、つぎの3つを考える必要があります。

①医療機関の意向の有無

紹介受診重点医療機関になりたい/なりたくない

②医療資源を重点的に活用する外来に関する基準

初診の外来件数のうち「医療資源を重点的に活用する外来」の件数の占める割合:40%以上

かつ

再診の外来件数のうち「医療資源を重点的に活用する外来」の件数の占める割合: 25%以上

③紹介率及び逆紹介率

紹介率50%以上かつ逆紹介率40%以上

①の「紹介受診重点医療機関になりたい」という意向があり、②の基準をクリアしている医療機関であれば、特別な事情がない限り、紹介受診重点医療機関となることが想定されます。

「地域の協議の場」で議論が必要なのは、つぎのケースです。

ケースA:意向あり/②の基準に達せず

ガイドライン案によると、ケースAの場合は、「地域の協議の場において、医療資源を重点的に活用する外来に関する基準に加えて、紹介率・逆紹介率等を活用して協議を行う」必要があるとのことです。

ケースB:意向なし/②基準クリア

一方、ケースBの場合は、「当該医療機関の意向が第一であることを踏まえつつ、当該地域の医療提供体制のあり方を協議の上、紹介受診重点医療機関の趣旨等について説明し、2回目の協議に向けて改めて意向を確認する」とあります。当該医療機関の意向が優先されるとのことですが、2回目の協議への対応が必要となるようです。

■病床機能報告と一体となって行う

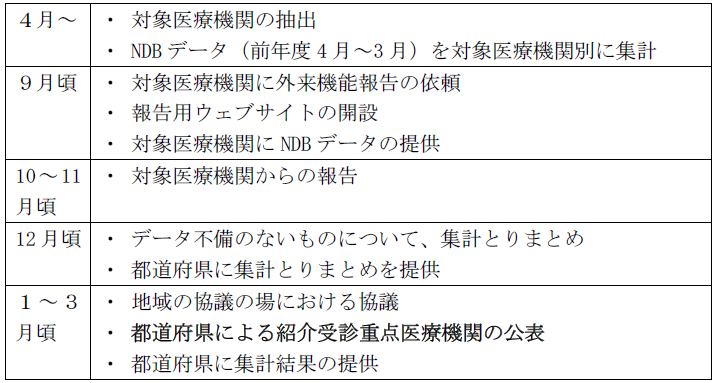

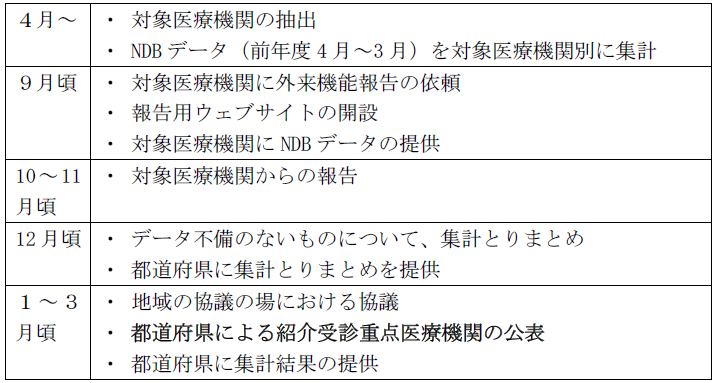

外来機能報告は、病床機能報告と一体的に報告を行うとされています。令和4年度以降の具体的な年間スケジュールは以下の表のとおりであり、年度内に地域の協議の場における協議を行うことが予定されています。なお、令和4年度については、原則として、都道府県において、令和5年3月までに紹介受診重点医療機関を公表される見込みです。

地域により医療提供体制はさまざまです。ですので、基準もそうですが、地域の協議の場での議論が非常に重要といえます。いずれにせよ、今回の制度は自院における外来機能の在り方を見直すきっかけとなるでしょう。

---------------------------------------

◆筆者プロフィール

---------------------------------------

森田仁計(もりた よしかず)

医療総研株式会社 認定登録医業経営コンサルタント

1982 年、埼玉県生まれ。法政大学工学部卒業後、株式会社三菱化学ビーシーエル(現LSI メディエンス)に入社し、現場営業から開発・企画業務まで携わる。2015 年、医療総研株式会社に入社し、認定登録医業経営コンサルタントとして、医療機関の経営改善や人事制度構築などの組織運営改善業務に従事。著書に『医療費の仕組みと基本がよ~くわかる本』(秀和システム)、『医業経営コンサルティングマニュアルⅠ:経営診断業務編①、Ⅱ:経営診断業務編②、Ⅲ:経営戦略支援業務編』(共著、日本医業経営コンサルタント協会)などがある。