第8次医療計画、「外来医療の提供体制」についての議論スタート

外来医療計画とは、医療法に規定する、医療計画における「外来医療に係る医療提供体制の確保に関する事項」を定めたもので、

①外来医師偏在指数を踏まえた外来医療に係る医療提供体制の状況

②外来機能報告を踏まえた紹介受診重点医療機関

③外来医療に係る病院及び診療所の機能の分化及び連携の推進

④複数の医師が連携して行う診療の推進

⑤医療提供施設の建物の全部又は一部、設備、器械および器具の効率的な活用

等の事項について規定しています。

このうち、外来医療に係る地域の医療資源についてとして、「人材配置(上記①④関連)」、「医療機器の効率的な活用(上記⑤関連)」について、6月15日に開催された第9回第8次医療計画等に関する検討会で議論されました。

外来医療需要、約65%の二次医療圏で既に減少傾向

外来医療については、「無床診療所の開設状況が都市部に偏っている」「診療所における診療科の専門分化が進んでいる」「救急医療提供体制の構築等の医療機関間の連携の取組が個々の医療機関の自主的な取組に委ねられている」等の状況にあり、そこへの対応が課題となっています。

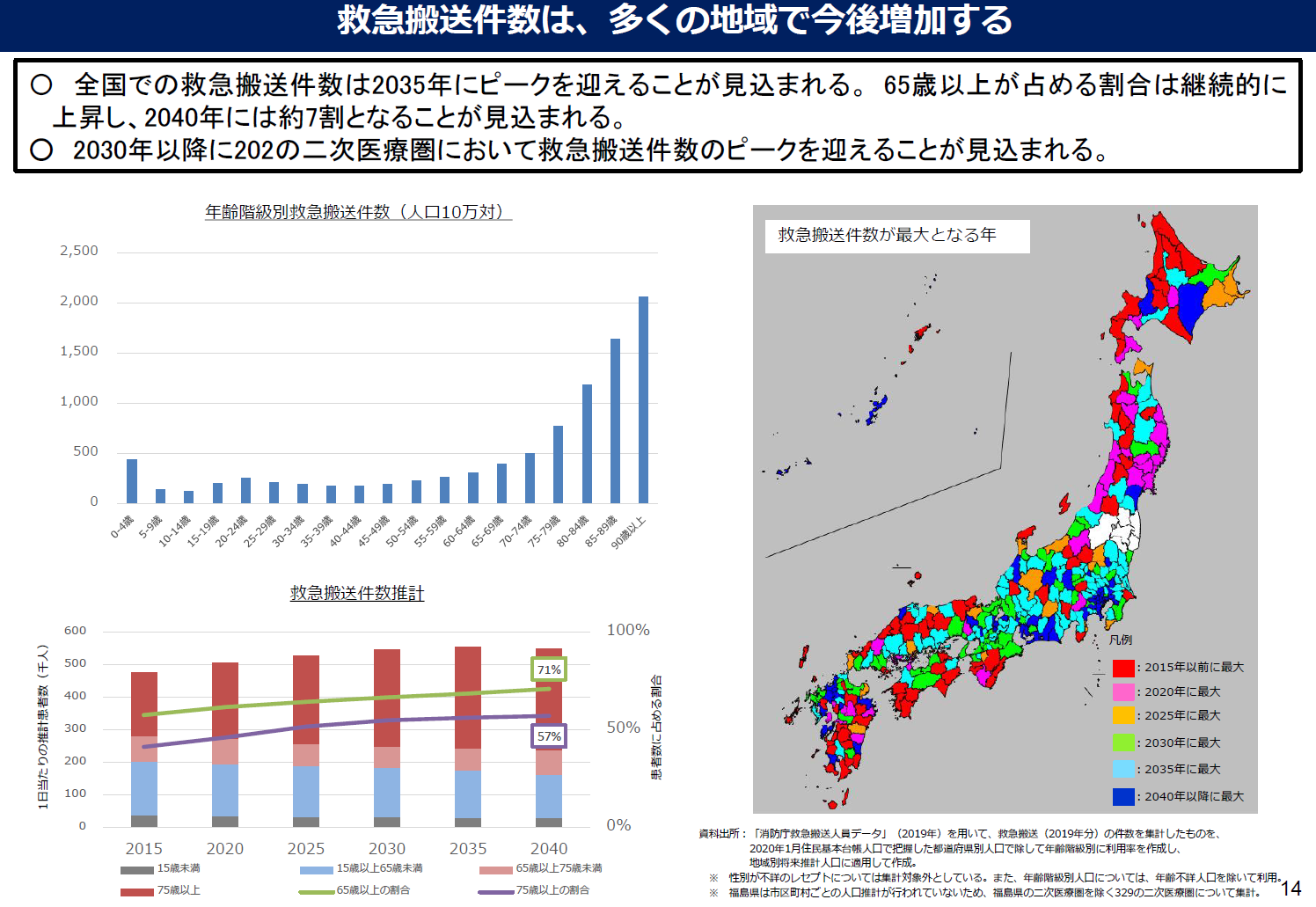

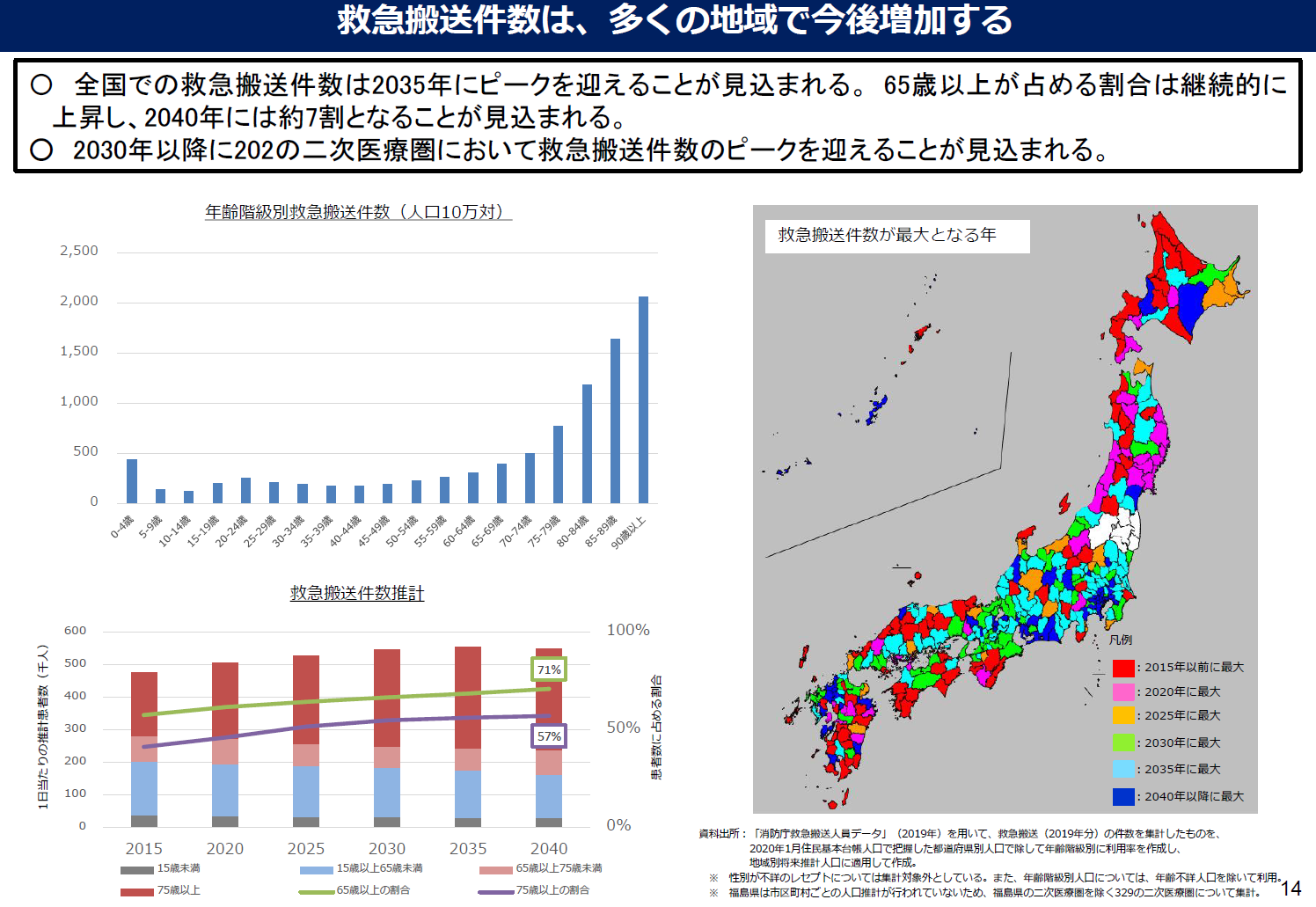

外来医療需要については、福島県の二次医療圏を除く329二次医療圏の中のうち、214二次医療圏(約65%)が2020年までに外来患者数のピークを迎えており、既に減少局面にある医療圏が多くなっています。一方で、在宅患者数は多くの地域で今後増加し2040年以降に203の二次医療圏でピークを迎えることが見込まれます。同様に救急搬送件数も、多くの地域で今後増加し、2030 年以降に202の二次医療圏において救急搬送件数のピークを迎え、全体では2035年にピークを迎える見込みです。

このような状況から、診療所においては、在宅患者数や救急搬送件数等の増加への対応や、新型コロナウイルス感染症への対応の経験から、発熱外来、自宅療養者への診療等に係る体制の強化が求められており、今後は訪問診療、初期救急医療、公衆衛生対応等の地域が必要とする医療機能を担うことが重要としています。その一方で、新規開業希望者への情報提供や不足する医療機能を担うことの要請が、外来医師多数区域が存在する都道府県においても、必ずしも十分になされていないことが報告されています。

今後の外来医療提供体制を考えるうえで、

〇外来患者数の減少が想定されている中、次期外来医療計画における二次医療圏毎の人口推計や外来患者数推計等を踏まえた計画の策定

〇地域が必要とする医療機能を担う等の外来医師偏在対策の取組が必ずしも十分になされていない中、外来医師偏在指標を含む対策の在り方や実効性の確保

について、どのように考えるかが論点となっています。

---------------------------------------

◆筆者プロフィール

---------------------------------------

森田仁計(もりた よしかず)

医療総研株式会社 認定登録医業経営コンサルタント

1982 年、埼玉県生まれ。法政大学工学部卒業後、株式会社三菱化学ビーシーエル(現LSI メディエンス)に入社し、現場営業から開発・企画業務まで携わる。2015 年、医療総研株式会社に入社し、認定登録医業経営コンサルタントとして、医療機関の経営改善や人事制度構築などの組織運営改善業務に従事。著書に『医療費の仕組みと基本がよ~くわかる本』(秀和システム)、『医業経営コンサルティングマニュアルⅠ:経営診断業務編①、Ⅱ:経営診断業務編②、Ⅲ:経営戦略支援業務編』(共著、日本医業経営コンサルタント協会)などがある。