医療・介護制度改革の主な論点が固まる-全世代型社会保障構築会議-

<Point>

全世代型社会保障構築会議(2022年9月28日第7回)で、「子ども・子育て支援の充実」「医療・介護制度の改革」についての主な論点が明示された。

■今後の医療・介護制度の改革の主な論点

2022年9月28日第7回全世代型社会保障構築会議が開催されました。全世代型社会保障構築会議とは、全世代対応型の持続的な社会保障制度を構築する観点から、有識者らが集まり、社会保障全般の総合的な検討を行うためのものであり、2021年11月から継続的に開催されています。

今回の会議では、「子ども・子育て支援の充実」や「医療・介護制度の改革」における当面の論点が提示されており、今後厚生労働省に対し、審議会などで具体的な検討を進めるよう要請していく考えです。本稿では「医療・介護制度の改革」の論点を中心にみていきます。

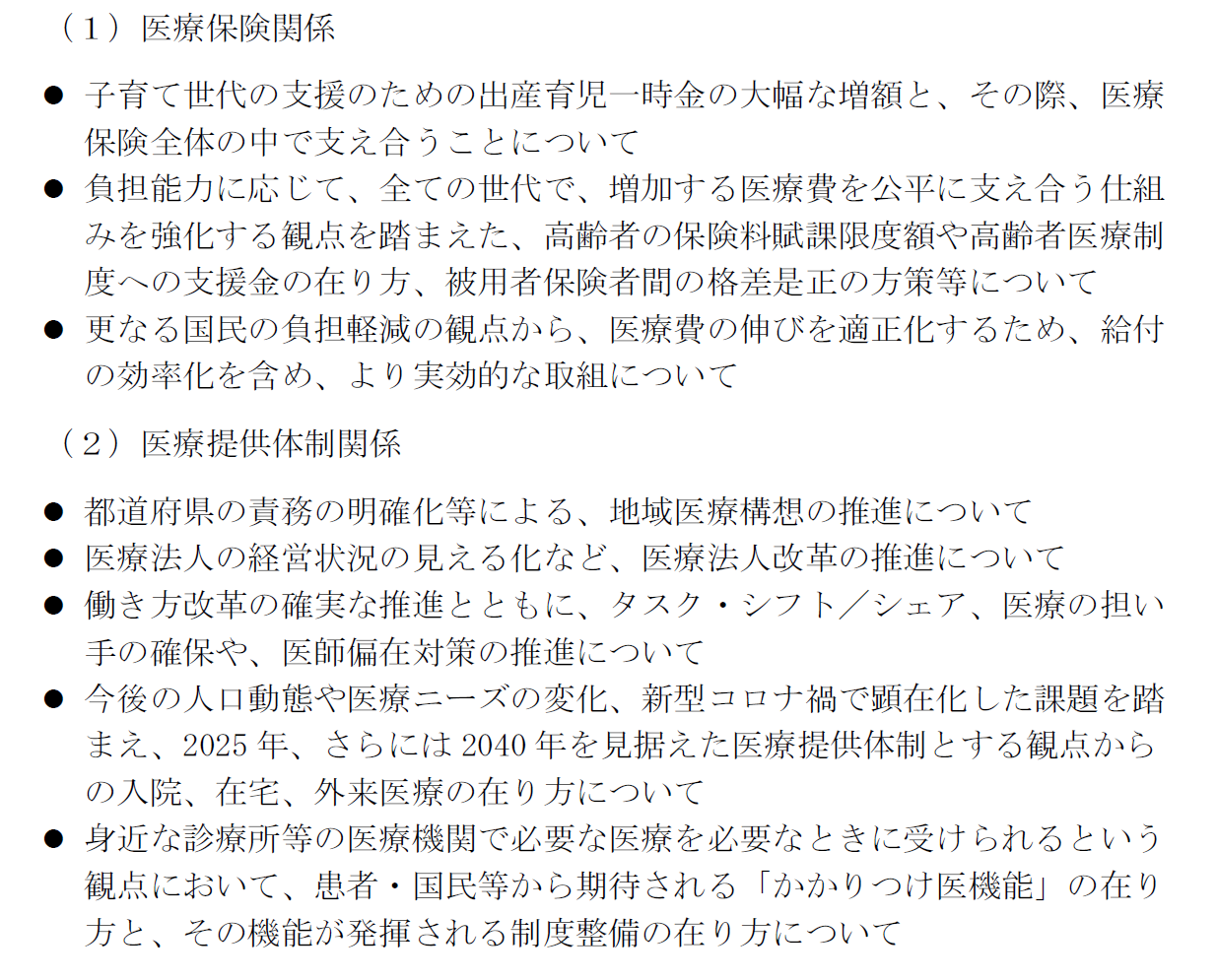

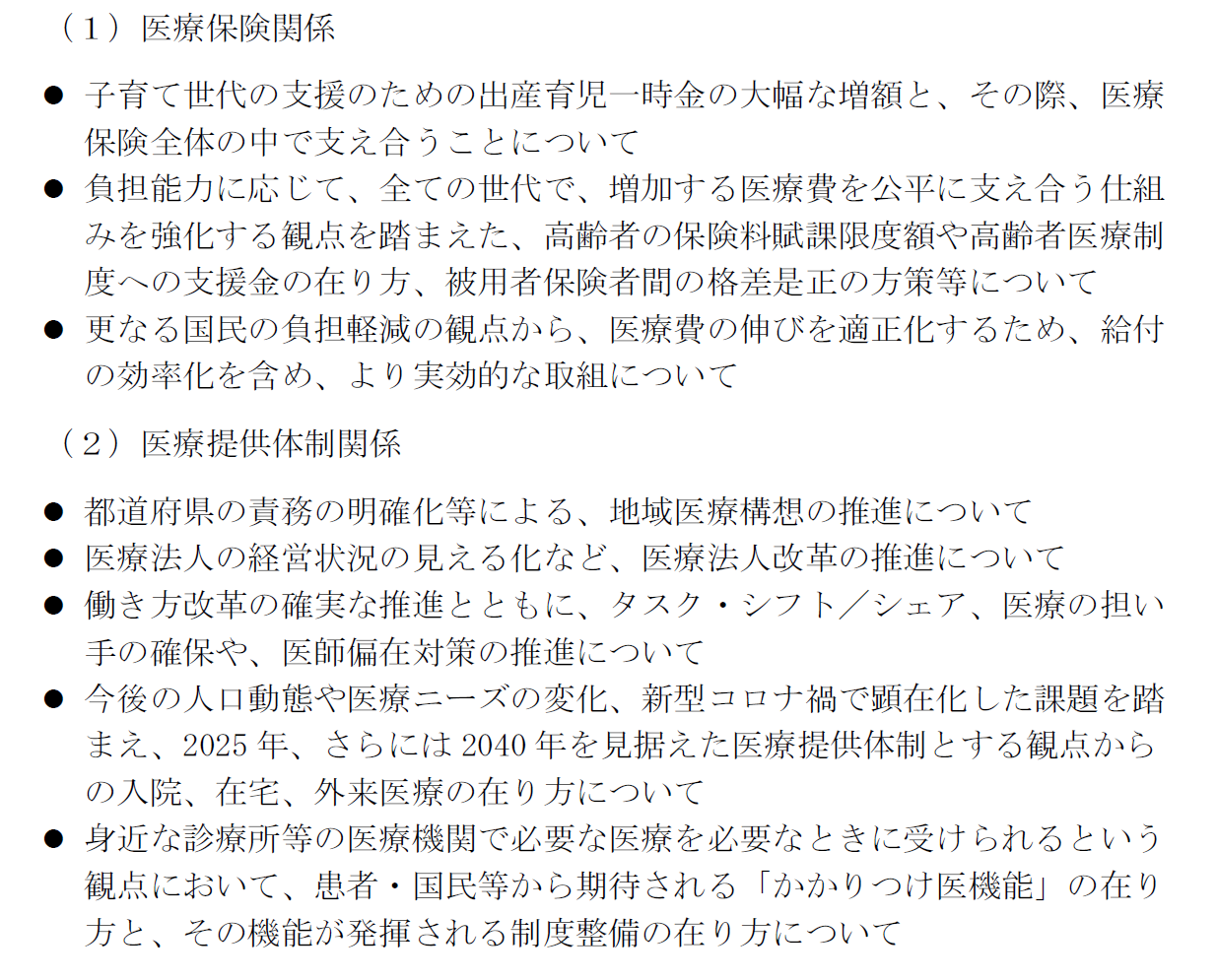

2040 年を見据えると、高齢化への対応とあわせて、人口減少に対応した全世代型の社会保障制度を構築していくことが必要となります。特に 2025 年までに全ての団塊の世代が後期高齢者となる中で、制度的な対応が急務といえます。そこで負担能力に応じて、全ての世代で、増加する医療費を公平に支え合う仕組みを強化し、社会経済の変化に対応した医療・介護の提供体制を構築するための改革を実現するために、つぎの論点を検討していく方向性が固められました。

<医療・介護制度の改革についての主な論点>

例えば、医療分野における医療保険関係では、原則42万円が支給されている「出産育児一時金」をめぐって、来年度から大幅に増額する方針が示されていますが、その場合の新たな財源についてはまだまだ議論が必要となっています。また医療提供体制関係では、2024年4月からの医師の時間外労働の規制(医師の働き方改革)が始まりますが、医療機関だけでなく行政も含め十分な対応ができているとはいえません。さらに外来医療の在り方については、外来機能報告制度が2022年から開始され、医療機関については報告期限が2022年11月30日とされています。

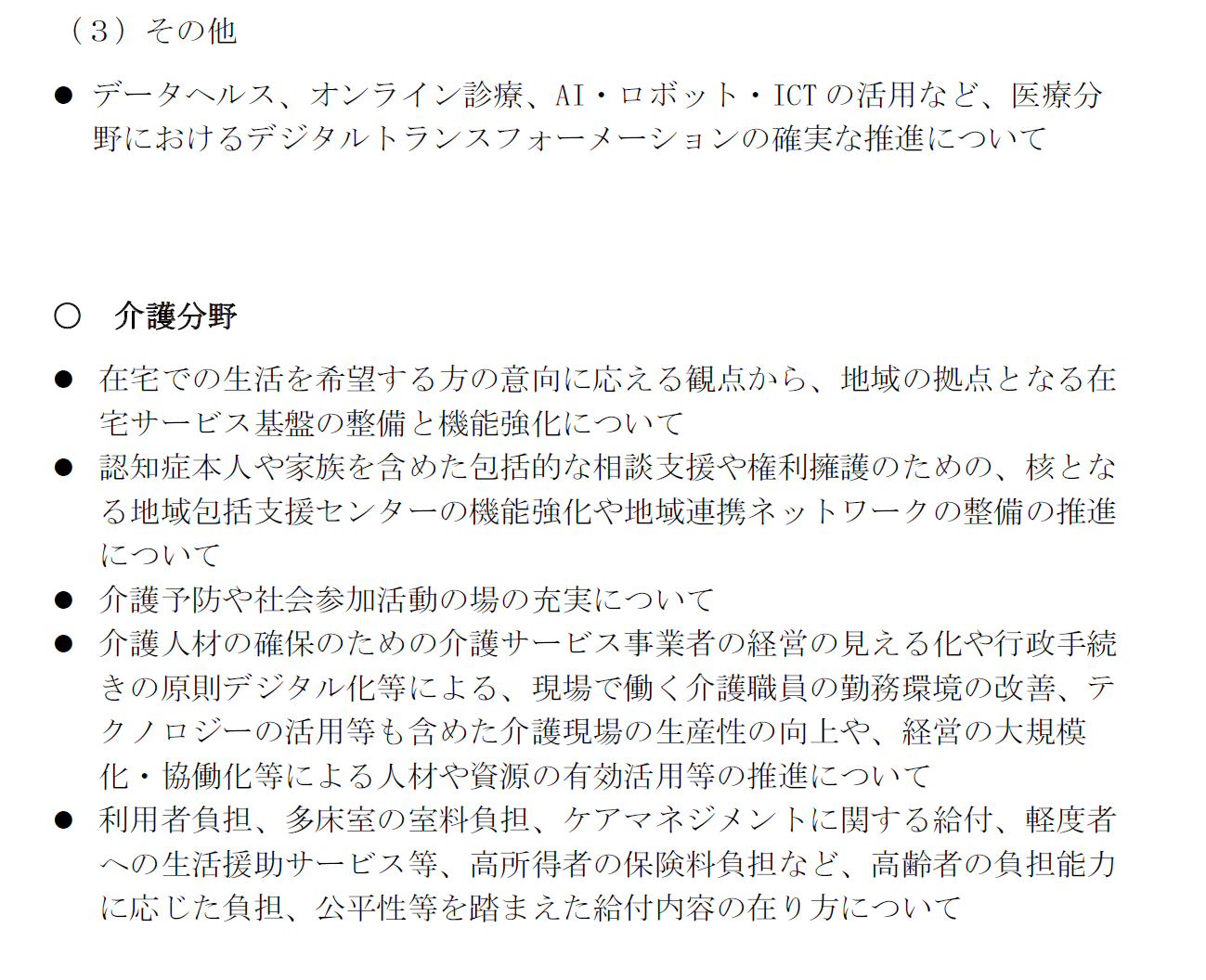

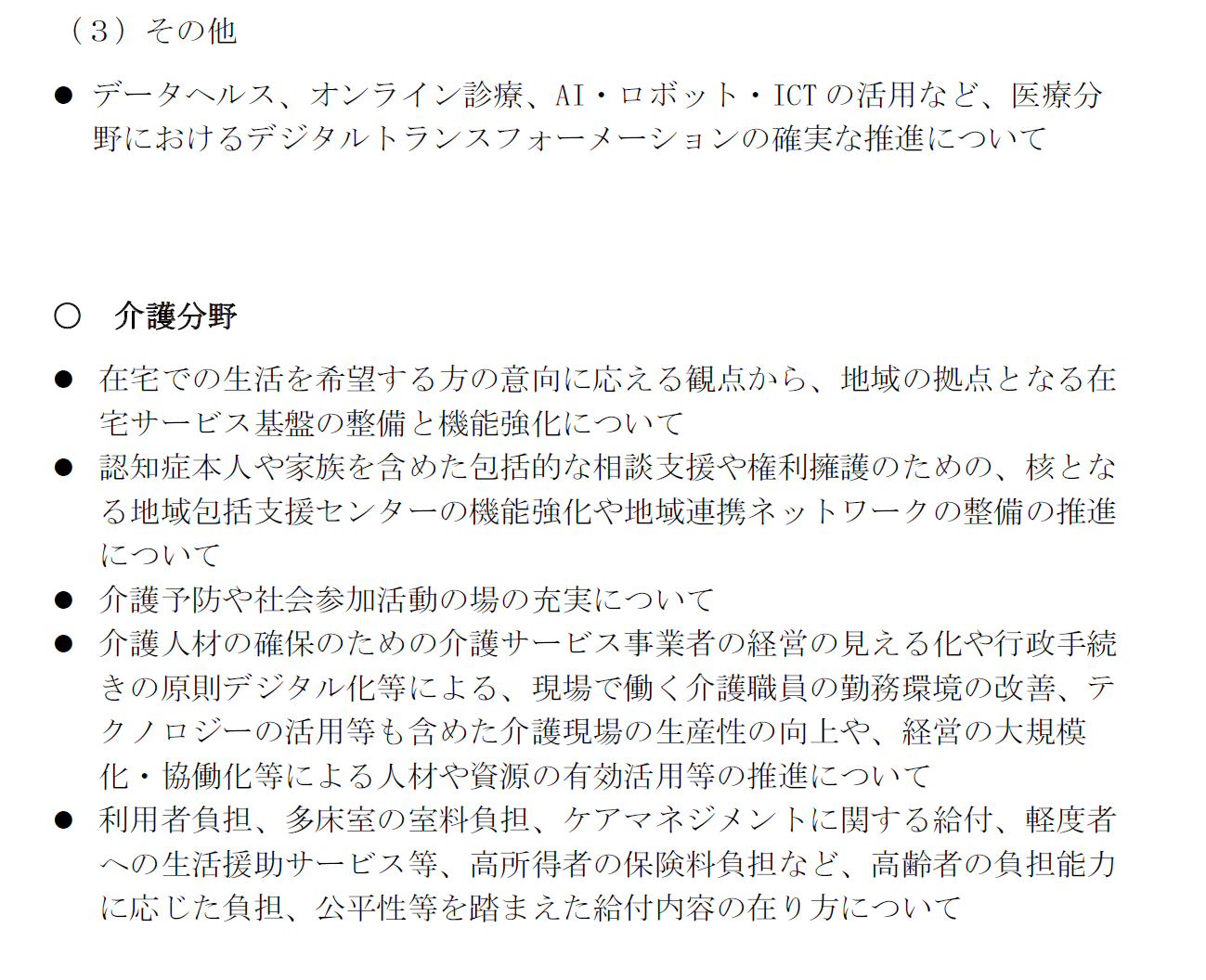

介護分野においては、具体的には2割負担の対象拡大やケアプランの自己負担導入などの検討が挙げられています。介護現場の関係者からは反発の声があがっているという声もあり、年末の最終決着までに解決しなければ課題は多くあると想定されます。

いずれにしても、。2022年以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、更なる医療費の増大が見込まれています。またそれを支える現役世代の減少と負担の増大が懸念されています。今回の医療・介護制度改革の方向性は、これから先、国民皆保険を維持していくためのものであり、進めていかなければならない論点といえるのではないでしょうか。

---------------------------------------

◆筆者プロフィール

---------------------------------------

森田仁計(もりた よしかず)

医療総研株式会社 認定登録医業経営コンサルタント

1982 年、埼玉県生まれ。法政大学工学部卒業後、株式会社三菱化学ビーシーエル(現LSI メディエンス)に入社し、現場営業から開発・企画業務まで携わる。2015 年、医療総研株式会社に入社し、認定登録医業経営コンサルタントとして、医療機関の経営改善や人事制度構築などの組織運営改善業務に従事。著書に『医療費の仕組みと基本がよ~くわかる本』(秀和システム)、『医業経営コンサルティングマニュアルⅠ:経営診断業務編①、Ⅱ:経営診断業務編②、Ⅲ:経営戦略支援業務編』(共著、日本医業経営コンサルタント協会)などがある。