かかりつけ医機能の制度整備に向けた議論、大詰めを迎える

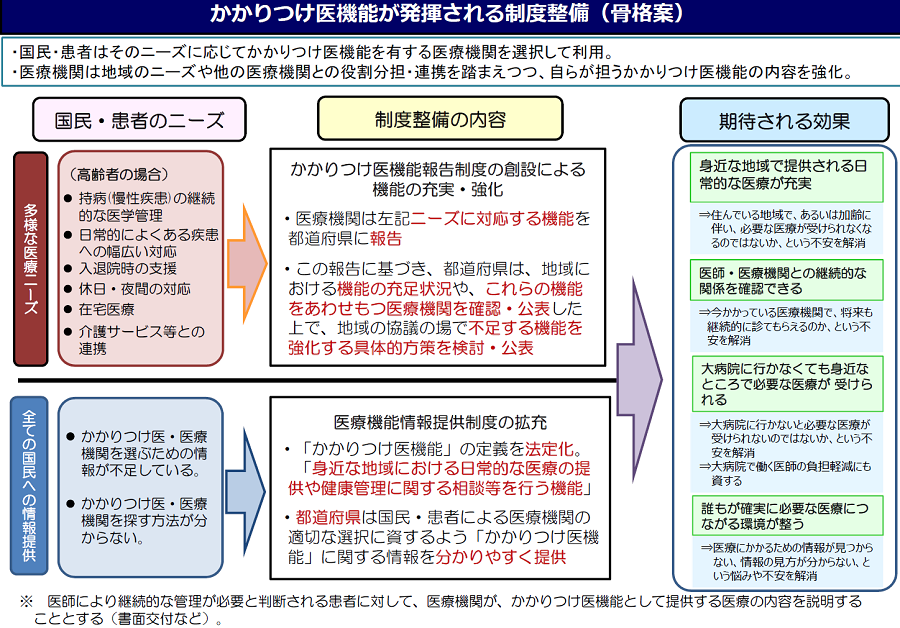

かかりつけ医機能が発揮される制度整備の骨格案として、厚労省は「かかりつけ医機能報告制度」を創設、あわせて「医療機能情報提供制度」の拡充を図ることで、国民・患者が適切な医療機関を選択しやすい環境を整備する考えを示しました。

■かかりつけ医機能報告制度創設と医療機能情報提供制度拡充の2本柱

かかりつけ医機能をめぐっては、今後の超高齢化社会への対応やコロナ禍で浮き彫りとなった医療提供体制の脆弱さから、その機能発揮の重要性が高まっており、これまで各所で議論が続けられてきました。厚生労働省は今回、社会保障審議会医療部会において、かかりつけ医機能の制度整備に関する骨格案を提示し、最終的な詰めの議論が展開されました。

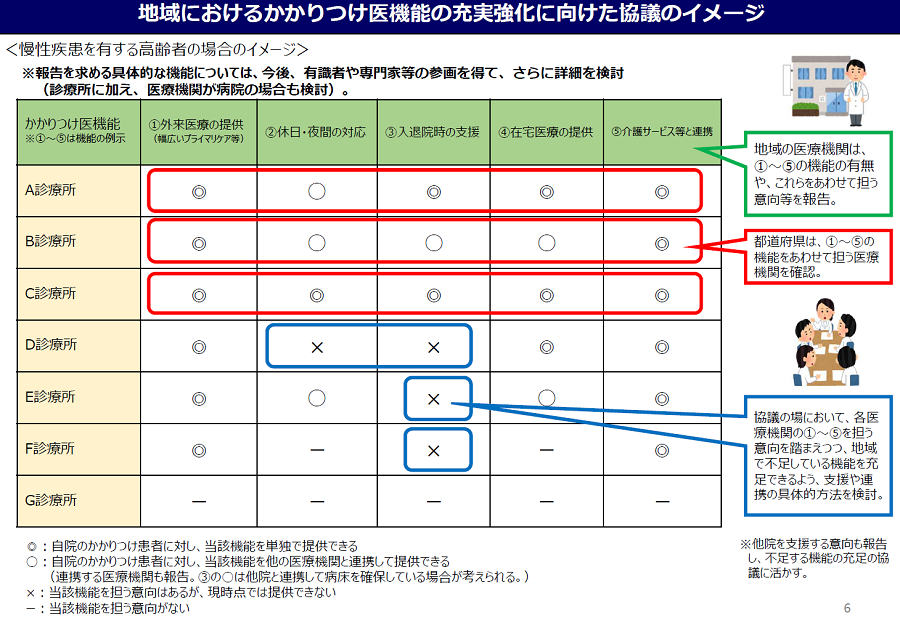

かかりつけ医機能の制度整備に関する骨格案として、まず1つ目に「かかりつけ医機能報告制度」の創設があります。かかりつけ医機能報告制度とは、医療機関がニーズ(高齢者の場合、慢性疾患の継続的管理や日常的によくある疾患への幅広い対応、休日・夜間の対応など)に対応する機能を都道府県に報告し、それを基に都道府県が地域における機能の充足状況やこれらの機能をもつ医療機関を確認・公開をしていく制度となります。そのうえで地域の協議の場で不足する機能を強化する具体的な方策を都道府県で検討することになります。

具体的な方策の例として、「病院勤務医が地域で開業し地域医療を担うための研修や支援の企画実施」「地域で不足する機能を担うことを既存又は新設の医療機関に要請」「医療機関同士の連携の強化」「在宅医療を積極的に担う医療機関や在宅医療の拠点の整備」「地域医療連携推進法人の設立活用」が示されています。

続いて、「医療機能情報提供制度」の拡充についてです。こちらについては「身近な地域における日常的な医療の提供や健康管理に関する相談等を行う機能」というかかりつけ医機能を法定化したうえで、現行の制度を拡充していこうという考えです。

これらが整備されることで、国民・患者はニーズに応じてかかりつけ医機能を有する医療機関の選択が可能となり、一方、医療機関は地域のニーズや他の医療機関との役割分担・連携を踏まえつつ、自らが担うかかりつけ医機能を強化することになります。

今回示された骨格案は、検討としてあがっていたかかりつけ医の登録制という医師と患者の関係性を明確に示すものとは異なるものといえます。そこで患者に対するかかりつけの関係については、「医師により継続的な医学管理が必要と判断される患者に対して、患者が希望する場合に、医療機関が書面交付などにより、かかりつけ医機能として提供する医療の内容を説明する」という方向で検討されています。書面の具体的な内容や交付手続きなどは、今後有識者や専門家などを交えてさらに検討していく考えです。

これらの制度整備のスケジュールとして、2023年度に制度設計の議論を進め、かかりつけ医機能報告制度は24~25年度頃に個々の医療機関からの報告と地域の協議の場での議論を実施し、26年度以降に医療計画に適宜反映。また医療機能情報提供制度の情報提供項目見直しは、24年度以降の全国統一システムの導入に合わせて実施する見通しとなっています。

※各図表の出典:第94回社会保障審議会医療部会「資料1かかりつけ医機能が発揮される制度整備について」

---------------------------------------

◆筆者プロフィール

---------------------------------------

森田仁計(もりた よしかず)

医療総研株式会社 認定登録医業経営コンサルタント

1982 年、埼玉県生まれ。法政大学工学部卒業後、株式会社三菱化学ビーシーエル(現LSI メディエンス)に入社し、現場営業から開発・企画業務まで携わる。2015 年、医療総研株式会社に入社し、認定登録医業経営コンサルタントとして、医療機関の経営改善や人事制度構築などの組織運営改善業務に従事。著書に『医療費の仕組みと基本がよ~くわかる本』(秀和システム)、『医業経営コンサルティングマニュアルⅠ:経営診断業務編①、Ⅱ:経営診断業務編②、Ⅲ:経営戦略支援業務編』(共著、日本医業経営コンサルタント協会)などがある。