オンライン資格確認等システムの導入義務化に経過措置が設けられる

■オンライン資格確認等システムの導入率、2022年度末58%と遅れる見込み

オンライン資格確認等システムについては、2023年4月の導入義務化に向け、直近に療養担当規則などの見直しや医療情報・システム基盤整備体制充実加算の新設(加算の見直し)などが行われました。さらに2024年秋には原則、紙の保険証の廃止を目指しています。しかし直近の導入ペースで見た場合のオンライン資格確認等システムの導入見込み率は、2023年3月末時点で58%と遅れている状況がわかりました(2022年12月23日中央社会保険医療協議会資料より)。こうした中でオンライン資格確認等システムの導入の原則義務化を厳格に進めてしまうと、地域の医療提供体制にも大きな影響を及ぼすことが想定されます。そこで今回、2023年4月1日からの診療報酬上の措置ということで、「原則義務化の経過措置」および「オンライン資格確認の導入・普及に関する加算の特例措置」が示されました。

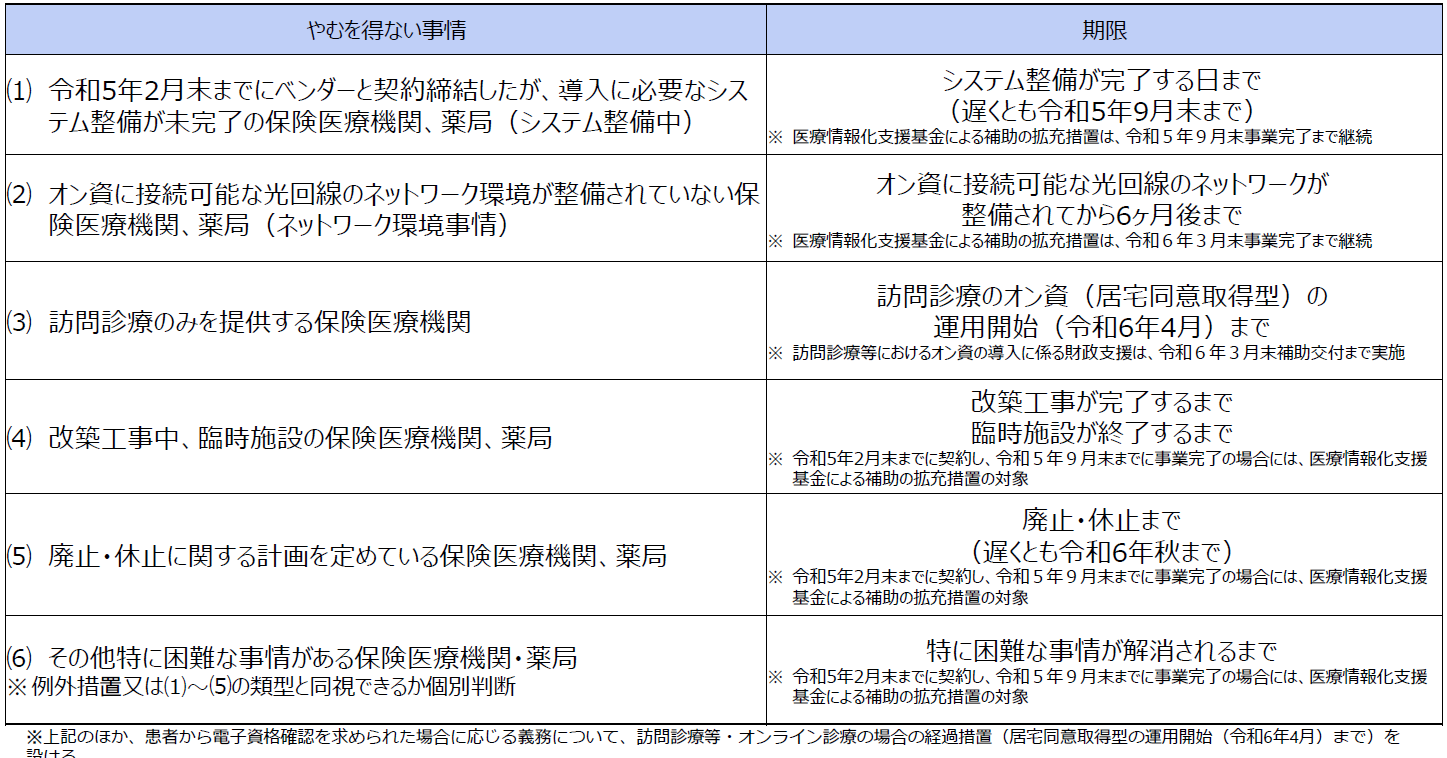

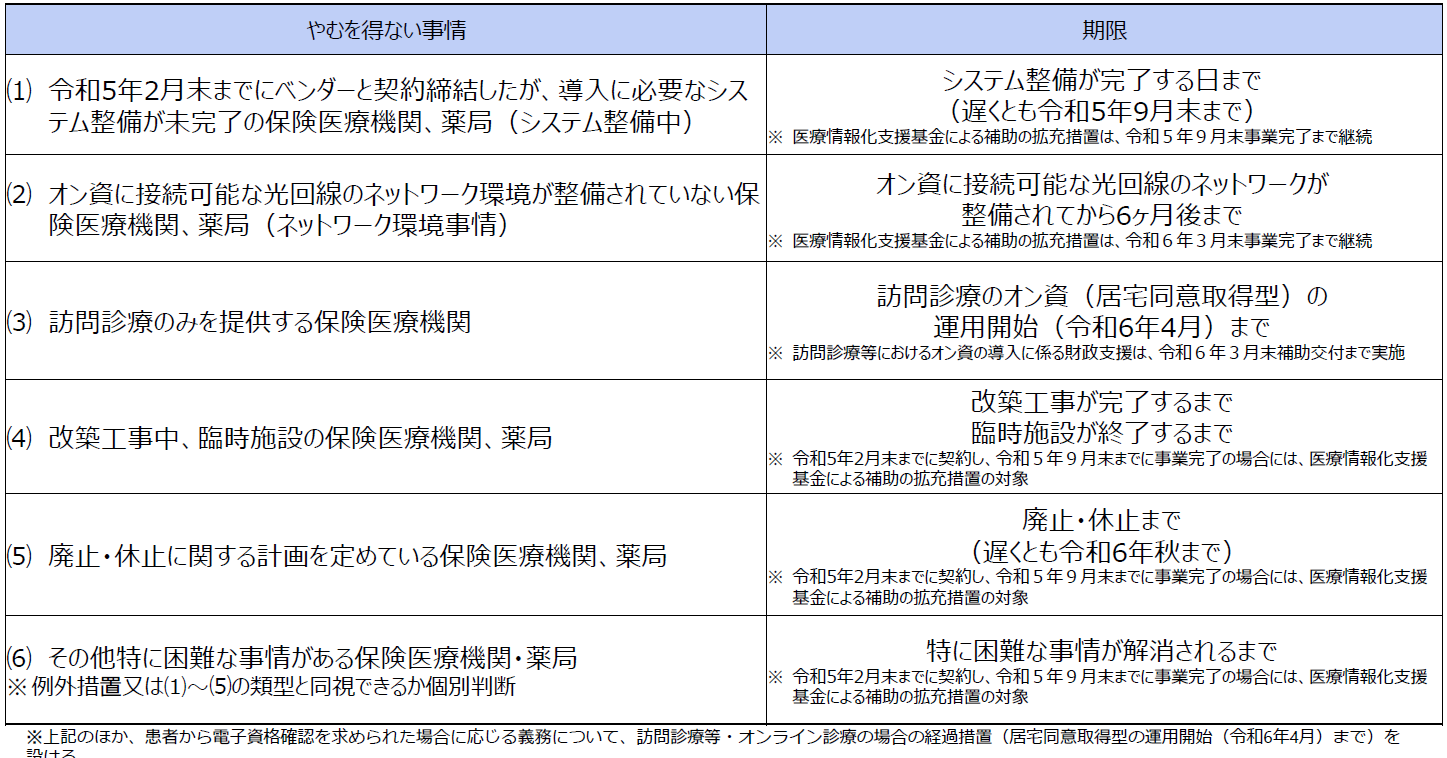

■原則義務化の経過措置として6つのパターンが示される

2023年度末時点で、やむを得ない事情がある医療機関等は、つぎのような期限付きの経過措置が設けられることが示されました。

たとえば(2)について、オンライン資格確認には、光回線(IP-VPN接続方式)のネットワーク環境が必要ですが、離島・山間地域など施設がある建物によっては、こうしたネットワーク環境が敷設されていない施設があります。こういった施設に関しては、接続可能な光回線のネットワーク環境が整備された後、オンライン資格確認のシステム整備を完了させる猶予期間として、「オン資に接続可能な光回線が整備されてから6ヶ月後まで」を経過措置としています。また(6)にある「その他特に困難な事情」の例示として、「自然災害等により継続的に導入が困難となる場合」や「高齢の医師等でレセプト取扱件数が少ない場合(目安として、2022年4月時点で常勤の医師等が高齢、かつ月平均レセプト件数が50件以下)」などを挙げています。

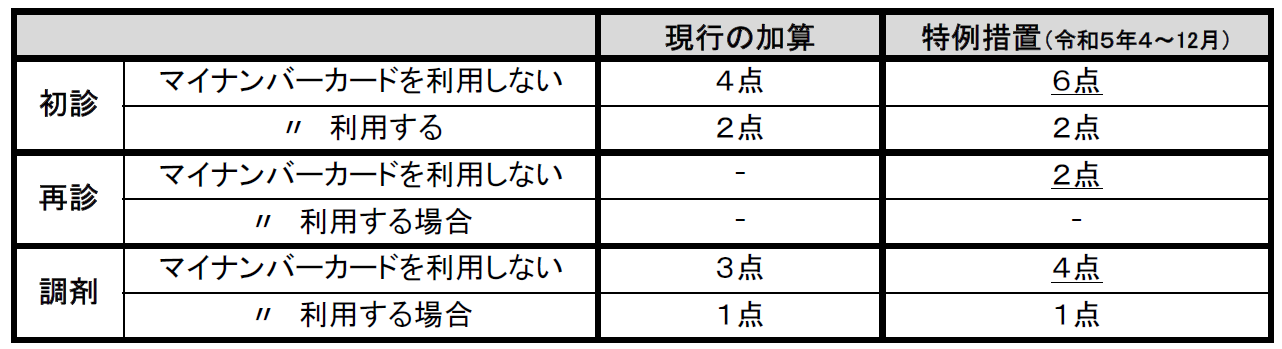

■医療情報・システム基盤整備体制充実加算の拡充、再診にも加算

医療DXの推進のためのオンライン資格確認の導入・普及の徹底の観点から、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」について、(1)初診時・調剤時の評価を見直し(2)再診時についても新たな評価を行う特例措置が、2023年4月から12月までの9ヶ月間、時限的に適用されることになりました。それにあわせてオンライン請求を更に普及する観点から、当該加算の算定要件であるオンライン請求の実施については、(3)2023年12月31日までにオンライン請求を開始することを地方厚生局長等に届け出た場合には要件を満たしたものとみなすという特例措置が講じられることになりました。

今回の加算拡充に関しては、前回と同様に患者負担増加を懸念する声も聞かれます。そのため附帯意見として、来年2023年12月末までの措置とし延長は行わないことやオンライン請求の導入やその体制整備もあわせて強力に促進することなどが挙げられています。

その他、令和5年4月1日からの診療報酬上の措置については、医薬品の供給が不安定な状況を踏まえ、患者への適切な薬剤の処方や、保険薬局の地域における協力促進などの観点から、医療機関・保険薬局に対する加算の特例措置が示されています。

資料出典:厚生労働省 中央社会保険医療協議会 総会(第535回)を抜粋

---------------------------------------

◆筆者プロフィール

---------------------------------------

森田仁計(もりた よしかず)

医療総研株式会社 認定登録医業経営コンサルタント

1982 年、埼玉県生まれ。法政大学工学部卒業後、株式会社三菱化学ビーシーエル(現LSI メディエンス)に入社し、現場営業から開発・企画業務まで携わる。2015 年、医療総研株式会社に入社し、認定登録医業経営コンサルタントとして、医療機関の経営改善や人事制度構築などの組織運営改善業務に従事。著書に『医療費の仕組みと基本がよ~くわかる本』(秀和システム)、『医業経営コンサルティングマニュアルⅠ:経営診断業務編①、Ⅱ:経営診断業務編②、Ⅲ:経営戦略支援業務編』(共著、日本医業経営コンサルタント協会)などがある。