電子処方箋の運用が1月26日より始まる

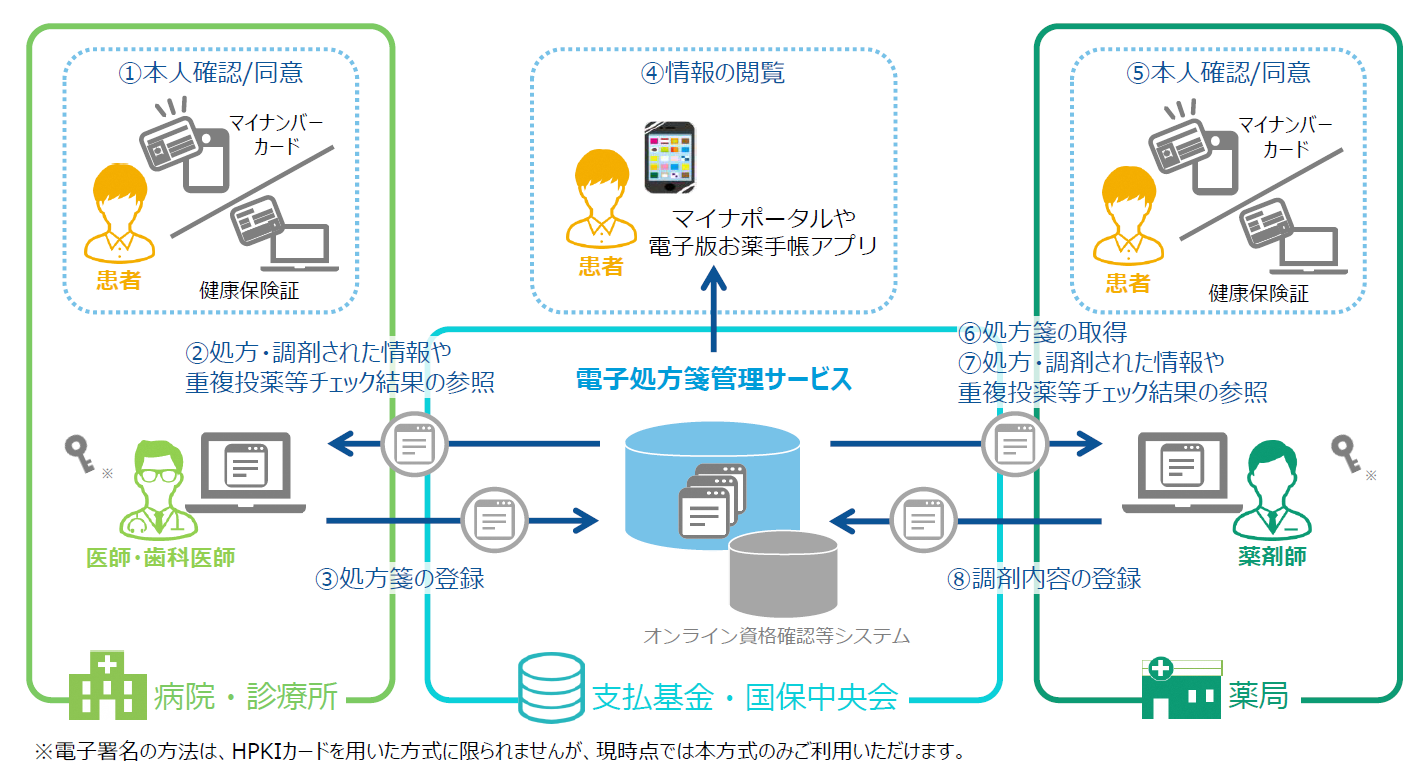

■オンライン資格確認等システムのインフラを活用した医療情報を連携するサービス

電子処方箋の運用が2023年1月26日から開始されました。電子処方箋とは、オンライン資格確認等システムなどの仕組みを基盤とした「電子処方箋管理サービス」を通して、医療情報を連携するサービスの一つです。これまで紙で行われている処方箋の運用を、電子で実施する仕組みとなります。これにより、処方箋の薬のデータを医療機関・薬局、患者間で連携できるようになり、より正確で、安心・安全な医療サービスの提供が期待されています。

■電子処方箋を導入するメリットとは

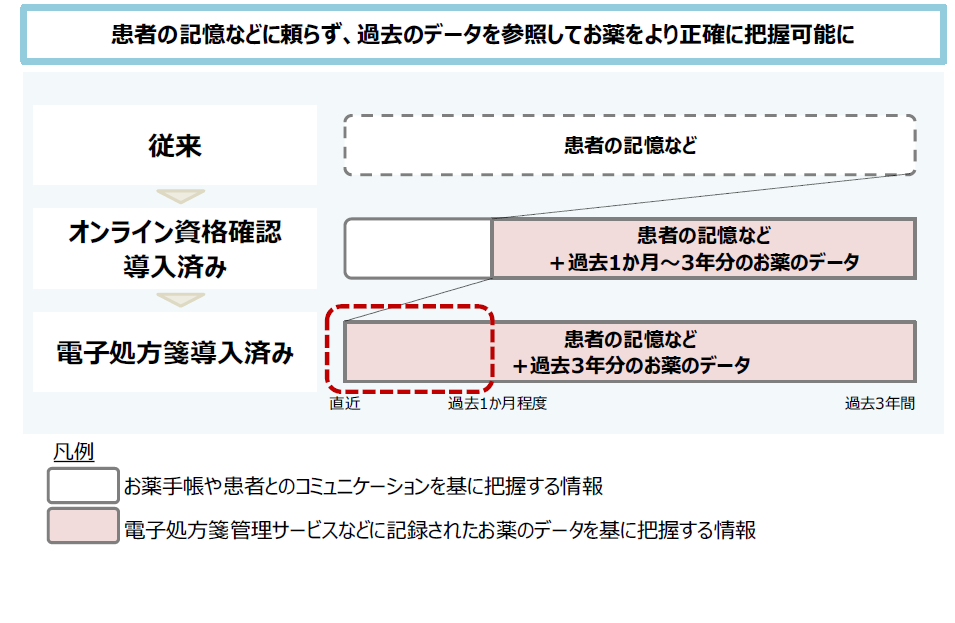

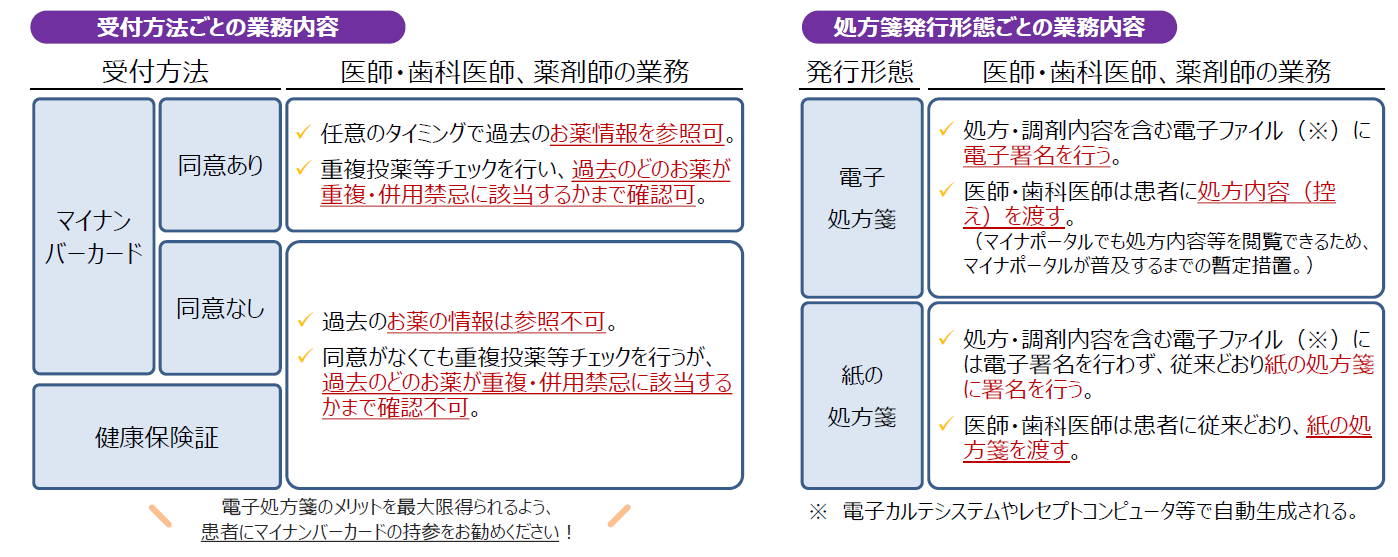

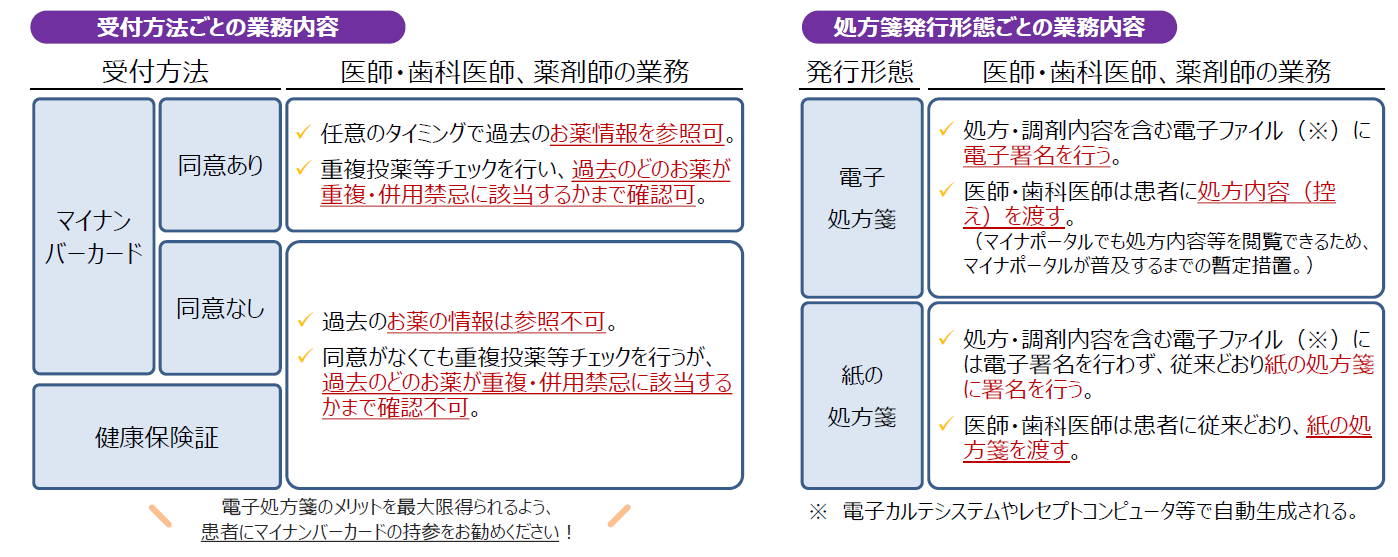

電子処方箋導入のメリットとしては、「患者が処方・調剤された薬について、複数の医療機関・薬局をまたいで、直近のデータを含む過去3年分の薬のデータが参照できる(オンライン資格確認等システムのみではレセプトをもとにした月遅れの情報は参照可)」という点にあります。これまでの紙の処方箋では、他の医療機関で出された薬がわからないため、飲み合わせの悪い薬の確認などは、口頭での質問やお薬手帳で行っていました。電子処方箋では、患者同意の下で、医師などが直近から過去3年間の処方された薬情報をデータで閲覧できるようになります。

これにより、患者の記憶などに頼ることなく、より正確な情報をもとに処方する薬についての重複投薬や併用禁忌のチェックを行うことが可能となります。実際に、2022年10月末より、「モデル事業」として全国4地域32施設で、電子処方箋の運用が開始されています。規模を問わず、医療機関、薬局の施設が参加し、実際に患者を巻き込んで処方箋の発行や受付等の業務を実施できており、重複投薬等チェックについても医療機関・薬局での診察・処方、調剤に活用されています。

電子処方箋はオンライン資格確認等システムの仕組みを活用しますが、患者が健康保険証を利用する場合も電子処方箋を発行できます。ただし、医師などが過去の投薬情報を確認することはできないため、電子処方箋導入のメリットを活かしきれないことになります。また電子処方箋ではなく、紙の処方箋を選択することも可能としており、その場合は従来どおり医師などは紙の処方箋に署名を行い、それを患者に渡すことになります。

■電子署名にはHPKIカードの申請が必要

電子処方箋の導入にあたっては、オンライン資格確認等の機器や利用している電子カルテシステム等を、電子処方箋の運用に対応させるため、電子処方箋対応版ソフトの適用やシステム設定等を行わなければなりません。システム事業者との調整に期間を要するため早めの準備開始が必要となります。システム改修の補助金についても、2023年度の予算案に基づき、2023年度に電子処方箋管理サービスを導入した施設についても補助率が引き上げられる予定となっています(2022年度内導入の補助率と同水準)。

また医療機関が電子処方箋を発行するためには、電子署名を行わなければなりません。その準備として、まず医師などにはHPKIカードの発行が必要となります。申請から取得まで約3~4か月要する可能性もあるため、厚生労働省は電子処方箋の導入にあたって、早めにHPKIカードの発行申請をするように促しています。これらの導入準備に向けた詳細については厚生労働省のホームページにある電子処方箋のサイトで随時更新されています。

---------------------------------------

◆筆者プロフィール

---------------------------------------

森田仁計(もりた よしかず)

医療総研株式会社 認定登録医業経営コンサルタント

1982 年、埼玉県生まれ。法政大学工学部卒業後、株式会社三菱化学ビーシーエル(現LSI メディエンス)に入社し、現場営業から開発・企画業務まで携わる。2015 年、医療総研株式会社に入社し、認定登録医業経営コンサルタントとして、医療機関の経営改善や人事制度構築などの組織運営改善業務に従事。著書に『医療費の仕組みと基本がよ~くわかる本』(秀和システム)、『医業経営コンサルティングマニュアルⅠ:経営診断業務編①、Ⅱ:経営診断業務編②、Ⅲ:経営戦略支援業務編』(共著、日本医業経営コンサルタント協会)などがある。