2025 年 7 月 11 日公開

リハビリテーションは「早期介入」がカギ! その重要性と現状

2025年6月26日に開催された「入院・外来医療等の調査・評価分科会」では、リハビリテーションに関する重要な議論が行われ、その中で「生活機能回復リハビリテーション」「退院支援」「疾患別リハビリテーションの早期介入」の4つの内容が特に言及されました。本コラムでは、この中でも特に「疾患別リハビリテーションの早期介入」に焦点を当てて、その重要性と日本の現状について掘り下げていきます。

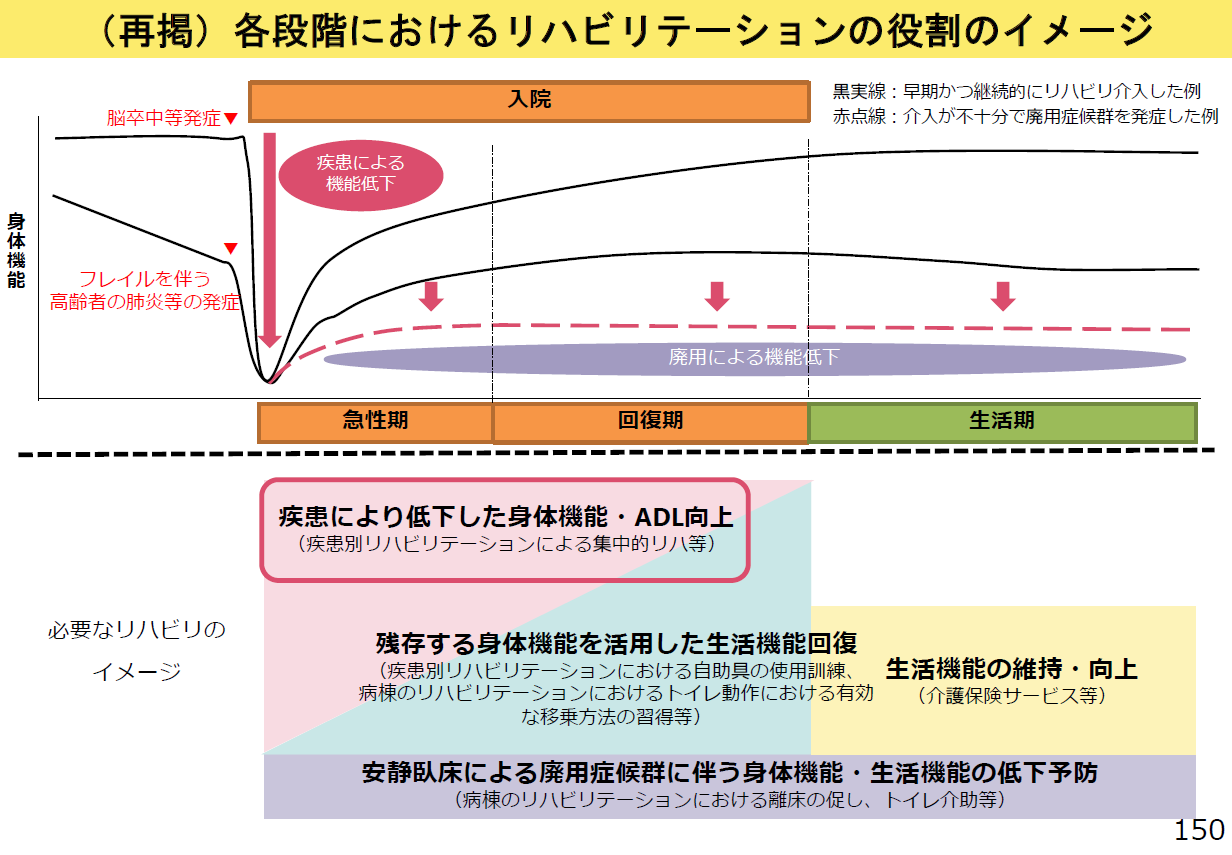

病気や怪我によって身体機能が低下した際に、元の生活に戻るために欠かせないのがリハビリテーションです。

(図表1:(令和7年度第5回)入院・外来医療等の調査・評価分科会 P150より

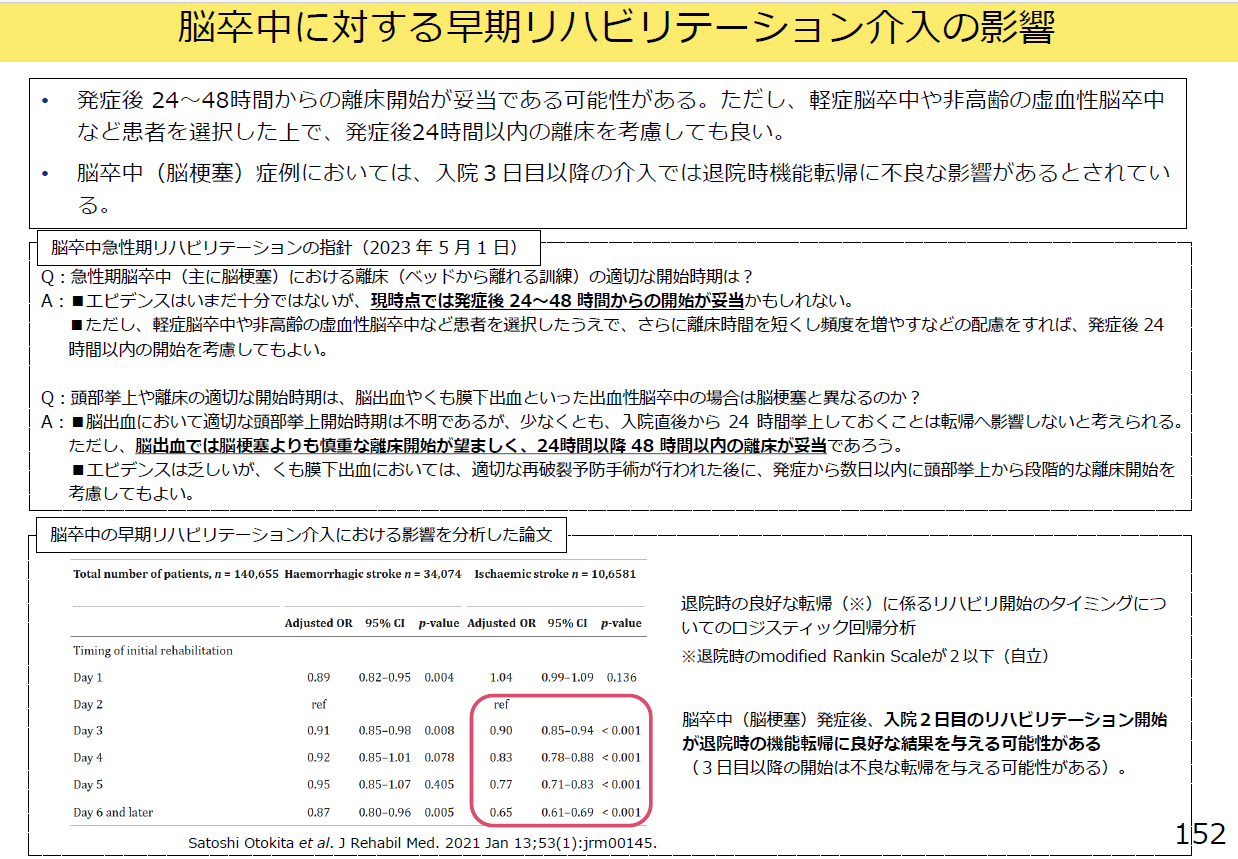

また、図表2によると、脳卒中の場合、発症後24〜48時間からの離床開始が適切である可能性が指摘されており、脳梗塞の症例においては、入院3日目以降のリハビリ開始では退院時の機能回復に悪影響が出る可能性も示唆されています。早期介入により、身体機能の低下を最小限に抑え、集中的なリハビリテーションへとスムーズに移行できるため、回復の度合いや期間にも良い影響が期待できるのです。

(図表2:(令和7年度第5回)入院・外来医療等の調査・評価分科会 P152より https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001510369.pdf)

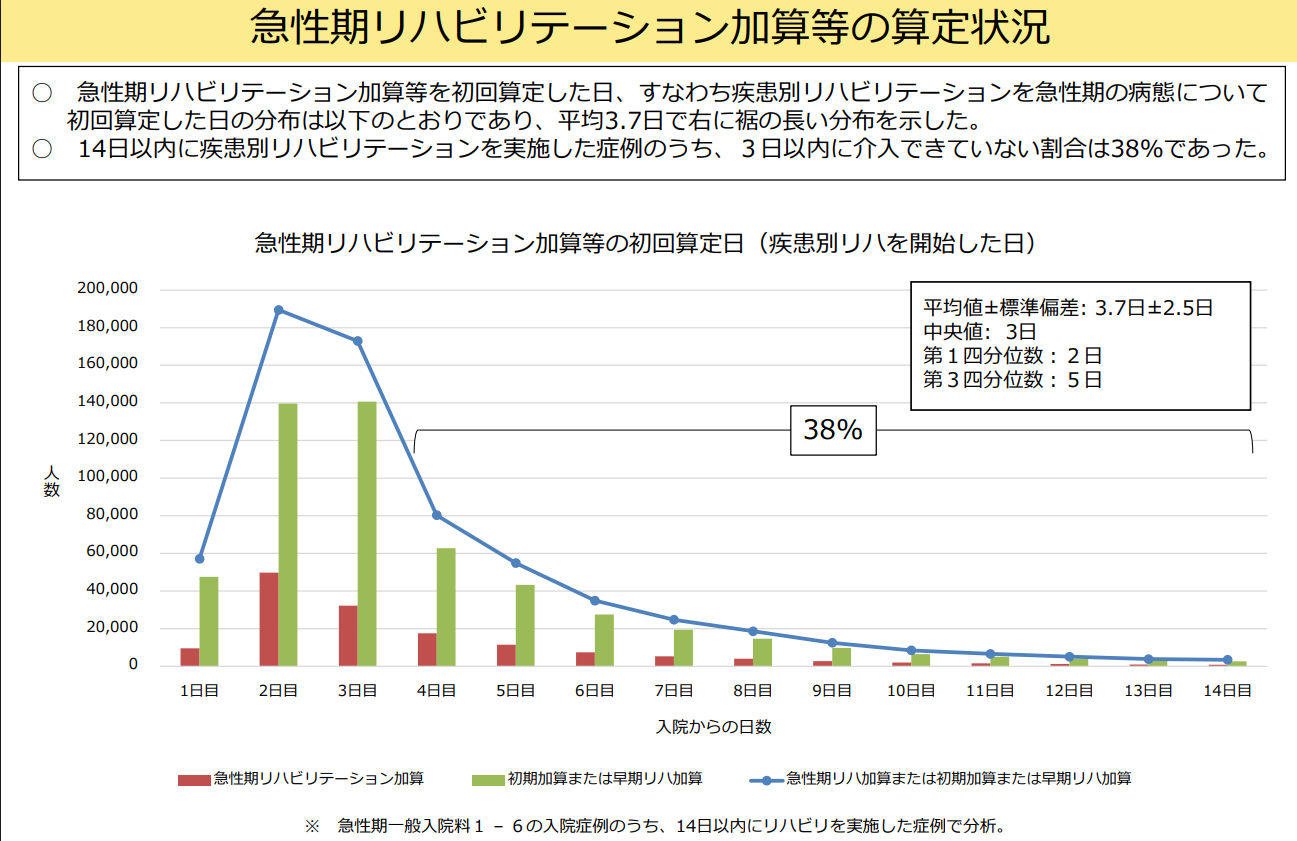

早期からのリハビリテーションを推進するため、2024年度の診療報酬改定で「急性期リハビリテーション加算」が新設されました。この加算は、重症な患者に対して早期から集中的なリハビリを提供する医療機関を評価するものです 。

(図表3:(令和7年度第5回)入院・外来医療等の調査・評価分科会 P155より https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001510369.pdf)

リハビリテーションは、患者のADL能力の改善とともに生活の質(QOL)向上を大きく左右する重要な医療行為です 。早期介入の重要性に関するエビデンスが蓄積される中、今後はより多くの患者が、発症後できるだけ早い段階で適切なリハビリテーションを受けられるような体制が求められます 。

私たち医療総研(株)は、医療機関が求められる「医療の質の維持・向上 」と「経営の効率化 」という2つの命題を同時に実現するために、医療機関の皆様をご支援いたします。

2025年1月 医療総研株式会社 代表 伊 藤 哲 雄

2025 年 5 月 30 日公開

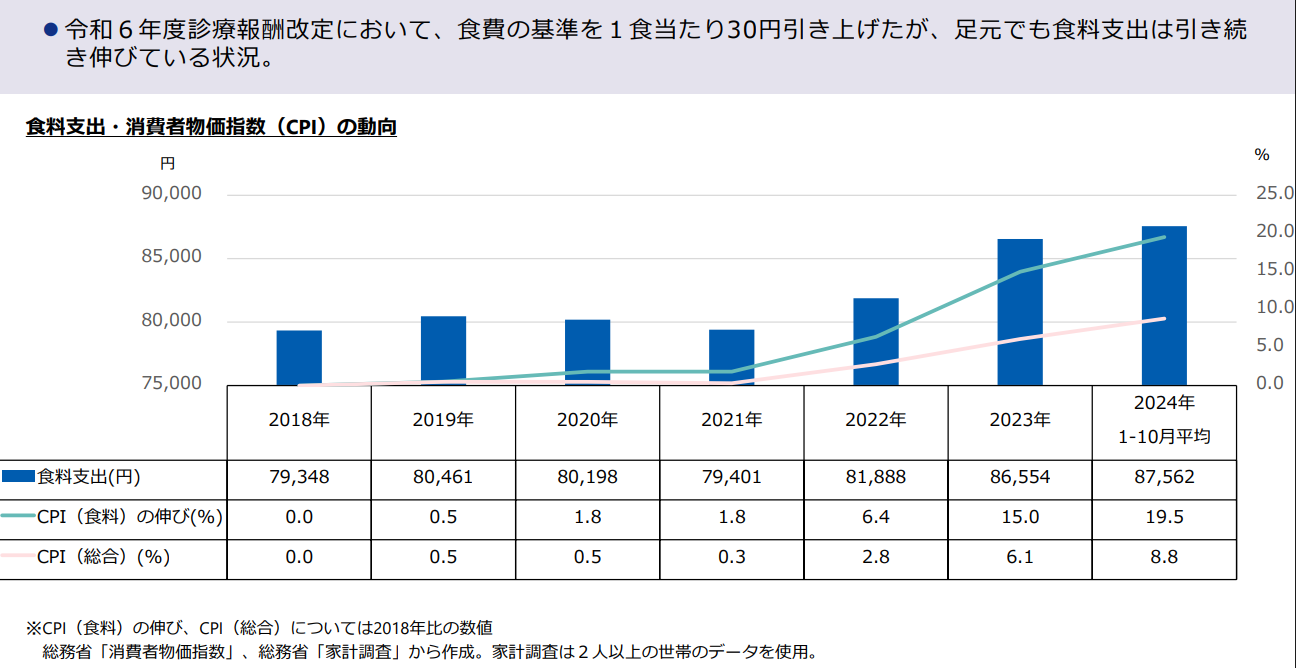

食料品の止まらない値上げの波、病院給食にも影響 ~患者負担増と医療現場の苦悩~

昨今、日本国内ではお米をはじめとする食料品の高騰が連日報じられていますが、この物価高騰の波は病院給食にも大きく押し寄せています。2024年4月1日からは「入院時の食費基準額の見直し」として、入院時の食費基準額が以前の価格から20円引き上げられました。今回は、この病院給食の値上げについて、その背景と今後の課題を深掘りしていきます。

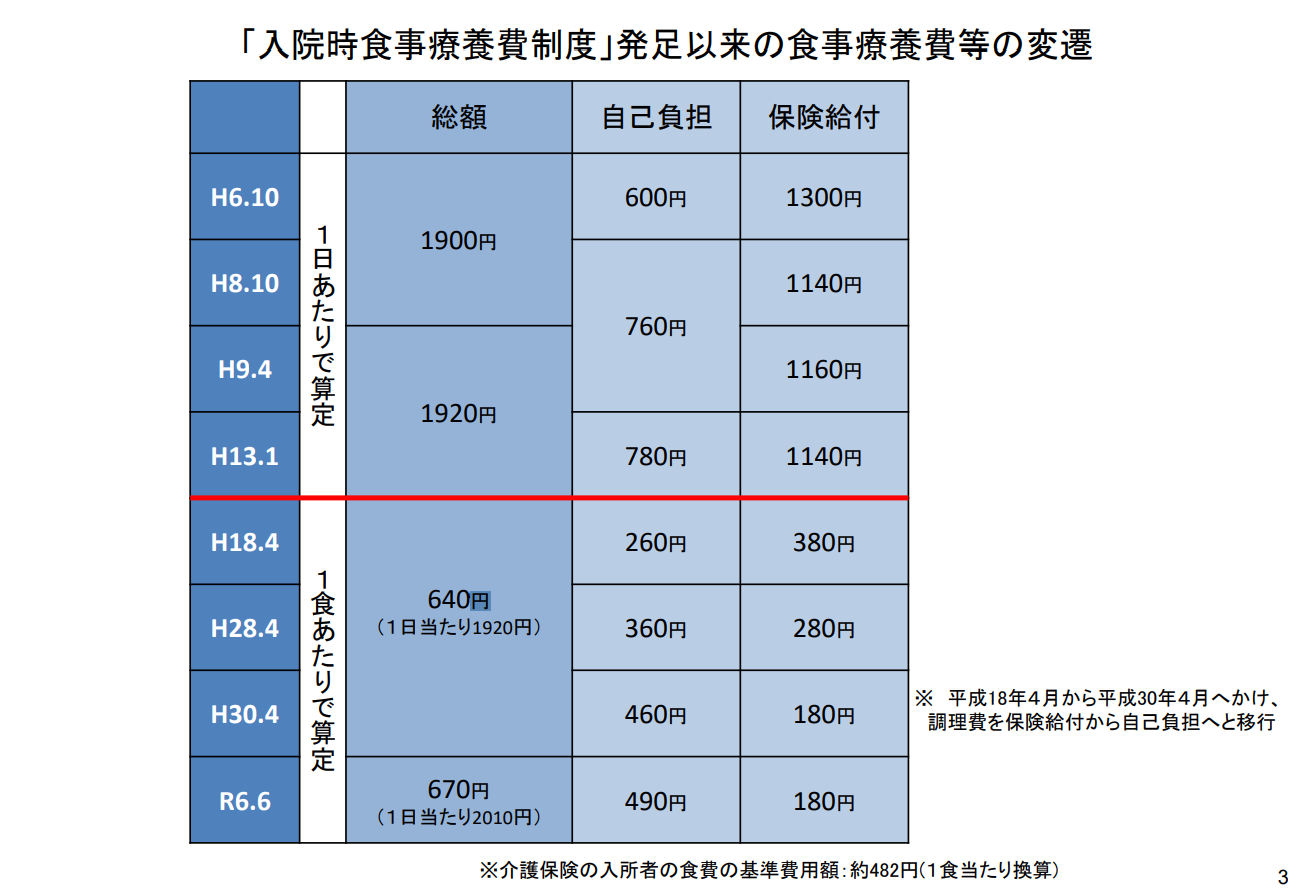

病院給食の価格は、1994年10月に「入院時食事療養費制度」が発足して以来、1日あたり1,900円(自己負担600円、保険給付1,300円)と定められました。

(図表1):入院時の食費について「「入院時食事療養費制度」発足以来の食事療養費等の変遷」https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001365190.pdf

しかし、近年における食材費、人件費、光熱費などの高騰は、病院給食を提供する病院にとって大きな負担となっています。厚生労働省の資料によると、2021年から2022年にかけて病院給食の委託単価は1日あたり1,962円から1,997円へと上昇し、従来の公定価格である1,920円(640円×3食分)を上回る状況が続いています (1。

(図表2):入院時の食費について「入院時の食費をめぐる状況」

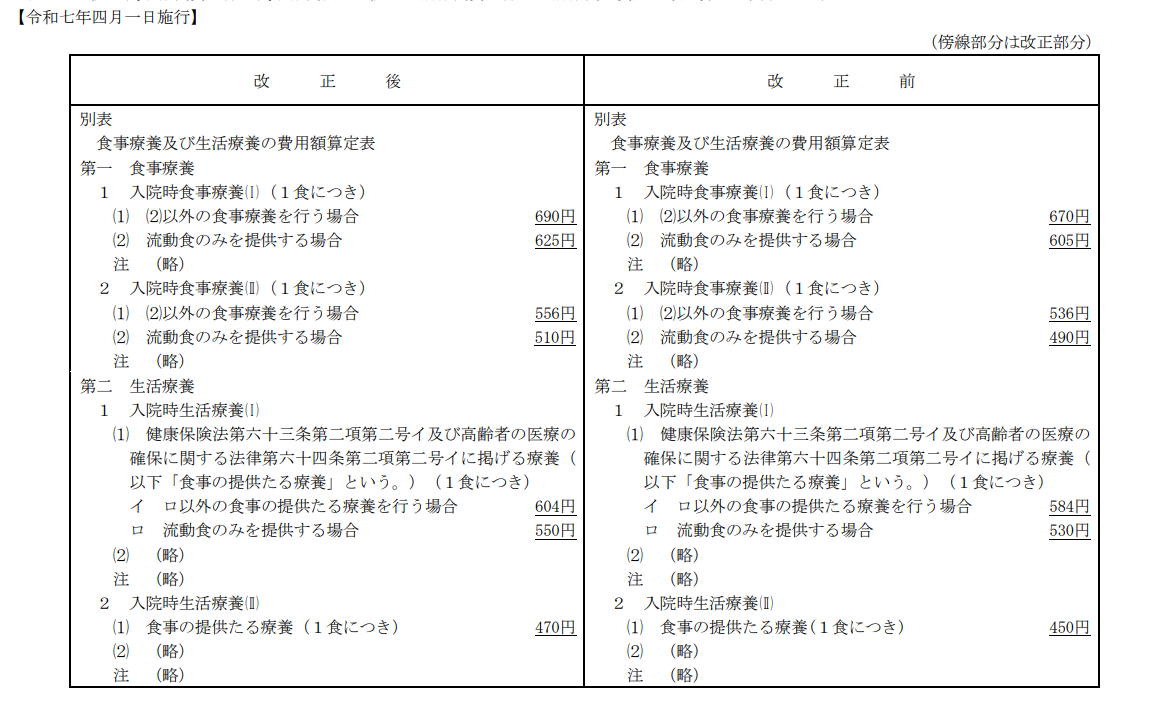

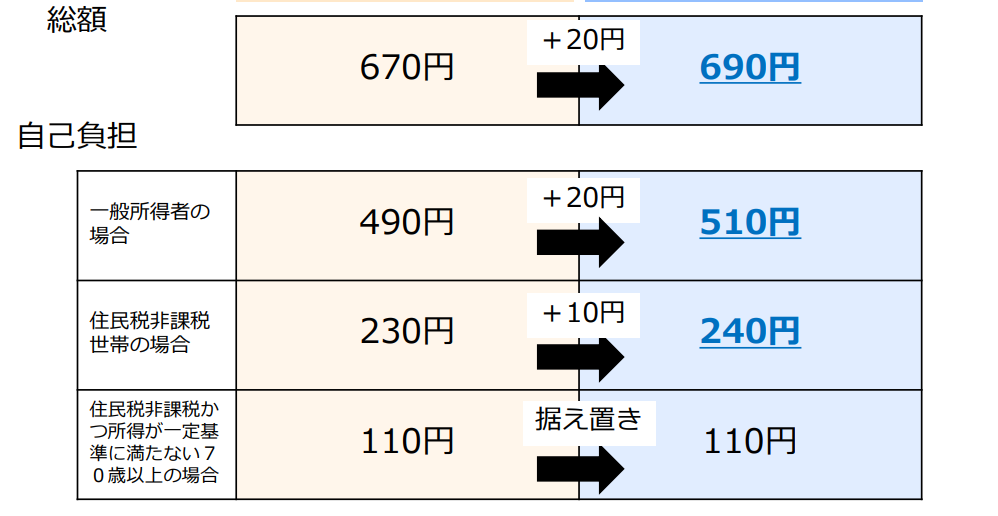

このような状況を受け、厚生労働省は2024年度の診療報酬改定において、入院時食事療養費の基準額を1食あたり30円引き上げ、640円から670円としました 。しかし、その後も物価高騰が続いたため、2025年4月からは追加で1食あたり20円の引き上げが実施され、現在の基準額は690円となっています。

(図表3):「別紙1 入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準」

これに伴い、患者さんの自己負担額も増加しています。一般所得者の場合、自己負担額は490円から510円に引き上げられました。 一方で、低所得者層への配慮として、所得区分に応じた負担軽減措置も講じられています。 例えば、住民税非課税世帯の場合は230円から240円に増加しますが、住民税非課税かつ所得が一定基準を満たさない70歳以上の場合、自己負担額は110円で据え置かれています 。

(図表4)「令和6年度診療報酬改定 Ⅲ-1 食材料費、光熱費をはじめとする物価高騰を踏まえた対応-①」

今後の課題として:質の高い病院給食の提供と持続可能な制度設計に向けて

病院給食の値上げは、物価や人件費の高騰に対応するためのやむを得ない一歩ではありますが、根本的な課題は依然として残されています。人手不足、委託業者の経営悪化、そして制度の見直し不足など、多方面からの継続的な改善が求められています 。

私たち医療総研(株)は、医療機関が求められる「医療の質の維持・向上 」と「経営の効率化 」という2つの命題を同時に実現するために、医療機関の皆様をご支援いたします。

2025年1月 医療総研株式会社 代表 伊 藤 哲 雄

2025 年 4 月 22 日公開

新年度のベースアップ評価料算定にむけた3ステップが明らかに

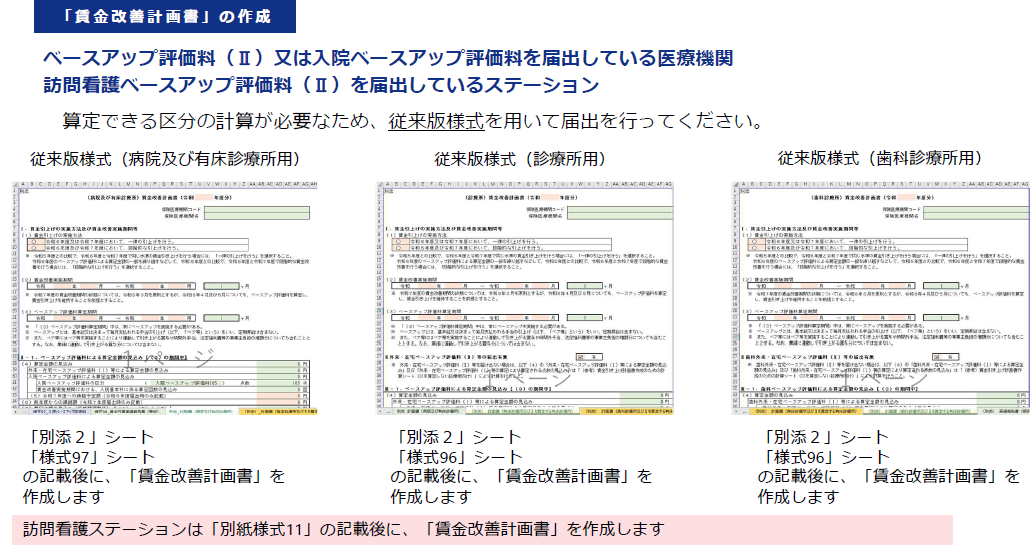

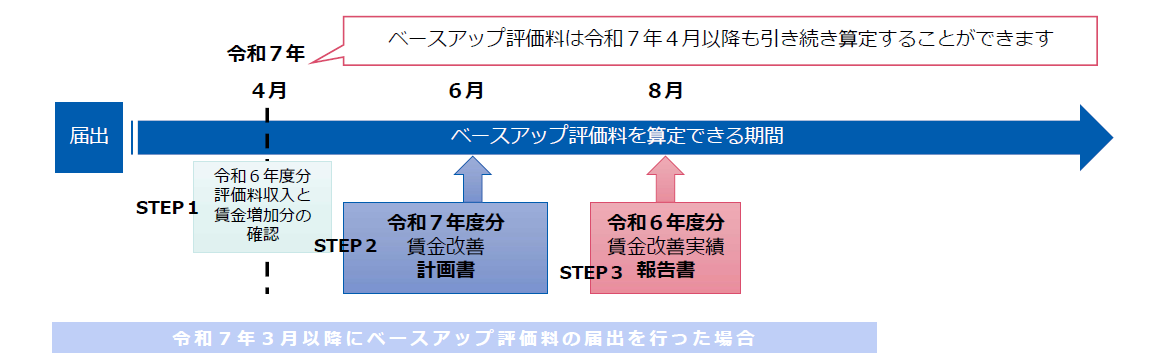

前回のコラムでも取り上げたベースアップ評価料に関して、厚生労働省から新たな通知がありました。具体的には、「ベースアップ評価料届出後の流れ」についての詳細が明らかになりました。本コラムでは、その概要についてご紹介します。

これまでベースアップ評価料を算定した医療機関には、「賃金改善計画書」および「賃金改善実績報告書」の作成と提出が求められていましたが、その具体的な手続きについては示されていませんでした。今回の通知では届出後に必要な手続きの流れと合わせて、「賃金改善計画書」と賃金改善実施報告書の詳細についても示されました。<STEP1:令和6年度分評価料と賃金増加分の差額を確認> <STEP2:賃金改善計画書の作成と提出>

図表1:令和7年度分「賃金改善計画書」の作成・提出 ②従来版様式

また、提出する際は、区分変更がなければ賃金改善計画書のシートのみの提出で可能となっています。<STEP3:賃金改善実績報告書の作成と提出>

図表2:ベースアップ評価料届出後の流れ(令和6年6月から令和7年2月までにベースアップ評価料の届出を行った場合)

また、「賃金改善計画書」と「賃金改善実績報告書」を作成するうえで「給与総額」と「基本給等総額」の違いについて疑義解釈に記載があったので見てみましょう。

私たち医療総研(株)は、医療機関が求められる「医療の質の維持・向上 」と「経営の効率化 」という2つの命題を同時に実現するために、医療機関の皆様をご支援いたします。

2025年1月 医療総研株式会社 代表 伊 藤 哲 雄

2025 年 4 月 1 日公開

新年度を迎え、あらためてベースアップ評価料を再確認

2025年も4月となり、早くも新年度を迎えました。〈ベースアップ評価料とは?〉 〈対象となる医療従事者〉 〈ベースアップ評価料の種類と取得要件〉 〈ベースアップ評価料の算定の流れ 〉〈届出と報告書の提出〉 〈定期的な届出の必要性〉 〈まとめ〉

2025年1月 医療総研株式会社 代表 伊 藤 哲 雄

2025年1月 医療総研株式会社 代表 伊 藤 哲 雄

私たち医療総研(株)は、医療機関が求められる「医療の質の維持・向上 」と「経営の効率化 」という2つの命題を同時に実現するために、医療機関の皆様をご支援いたします。

2025年1月 医療総研株式会社 代表 伊 藤 哲 雄

2025 年 3 月 4 日公開

情報誌ボランチの最新号を発行しました

情報誌ボランチ2025年3-4月号Vol.158を発行しました。

2025 年 1 月 31 日公開

ホームページリニューアルにあたっての代表挨拶

医療総研株式会社代表の伊藤です。ホームページリニューアルに際して、一言、ご挨拶申し上げます。

2025年1月 医療総研株式会社 代表 伊 藤 哲 雄