岸田文雄内閣が6月16日に「経済財政運営と改革の基本方針2023 加速する新しい資本主義—未来への投資の拡大と構造的賃上げの実現—」(骨太方針2023)を閣議決定しました(

内閣府のサイト)。

医療・介護制度を中心に重要事項を眺めてみますが、その他重要事項についての結論はいまだ先送りとなっています。

診療報酬・介護報酬改定で「医療・介護の課題に効率的・効果的に対応」する

医療・介護制度改革に関して、まず不断の改革によりワイズスペンディングを徹底し、保険料負担の上昇を抑制することが極めて重要である。このため「全ての世代で能力に応じて負担し支え合い、必要な社会保障サービスが必要な方に適切に提供される全世代型社会保障」の実現に向けて、改革の工程の具体化を進めていく。また、これらに基づいて最新の将来推計人口や働き方の変化等を踏まえた上で、給付・負担の新たな将来見通しを示す考えを改めて明確化しています。

また、今後の高齢者人口の更なる増加と人口減少に対応し、限りある資源を有効に活用しながら質の高い医療介護サービスを必要に応じて受けることのできる体制を確保する観点から、次のような医療提供体制改革を総合的に進める考えを示しました。非常に具体的な内容から、やや抽象的な項目まで幅があり、今後の詳細な内容検討に注目が集まります。

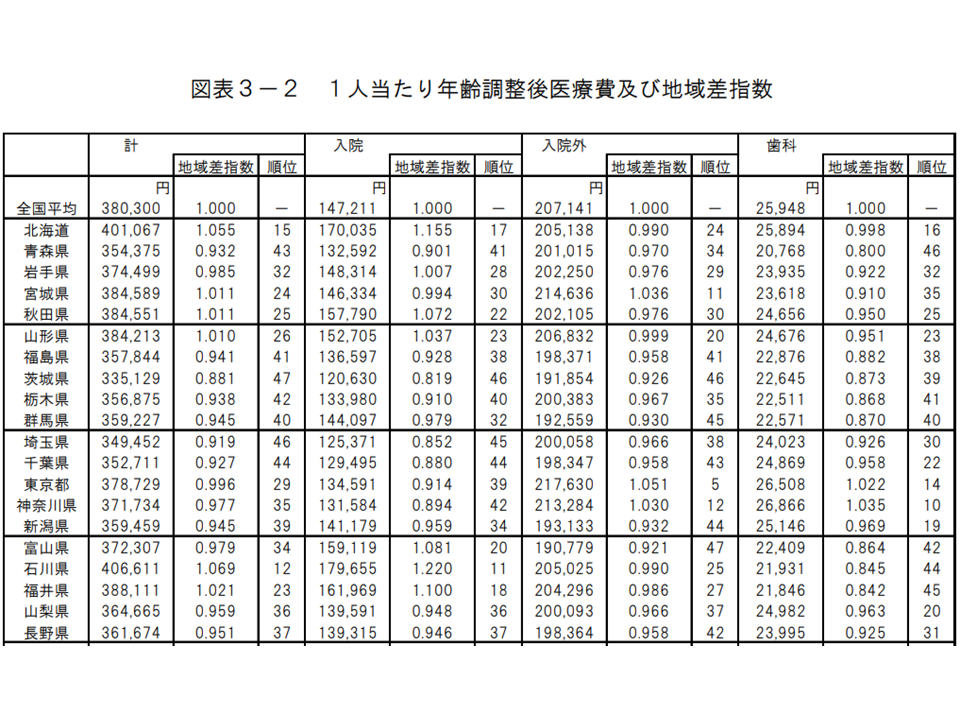

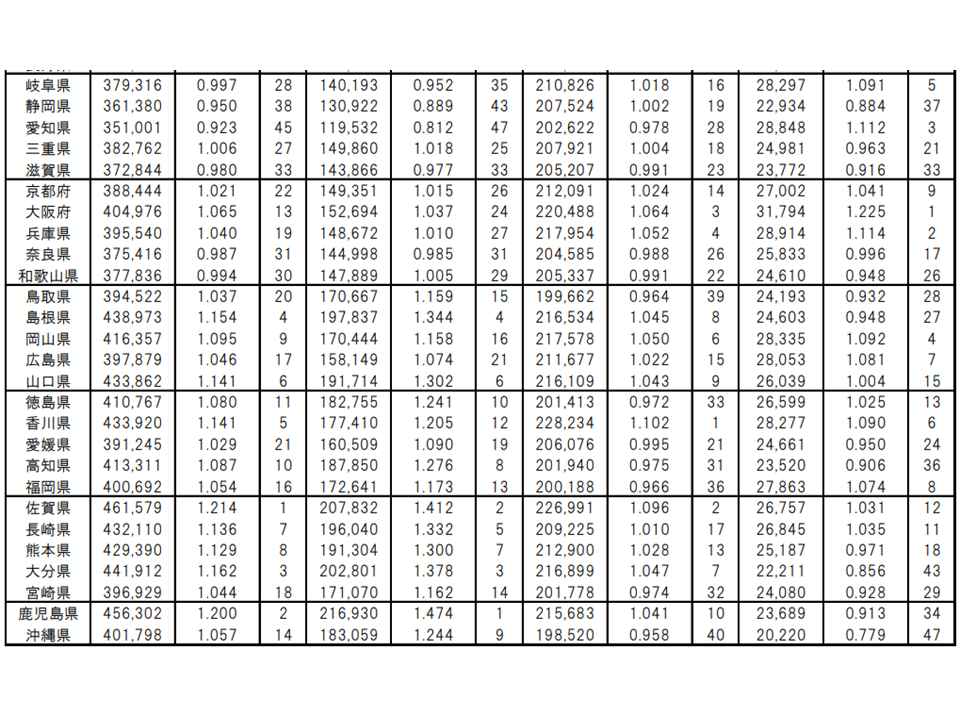

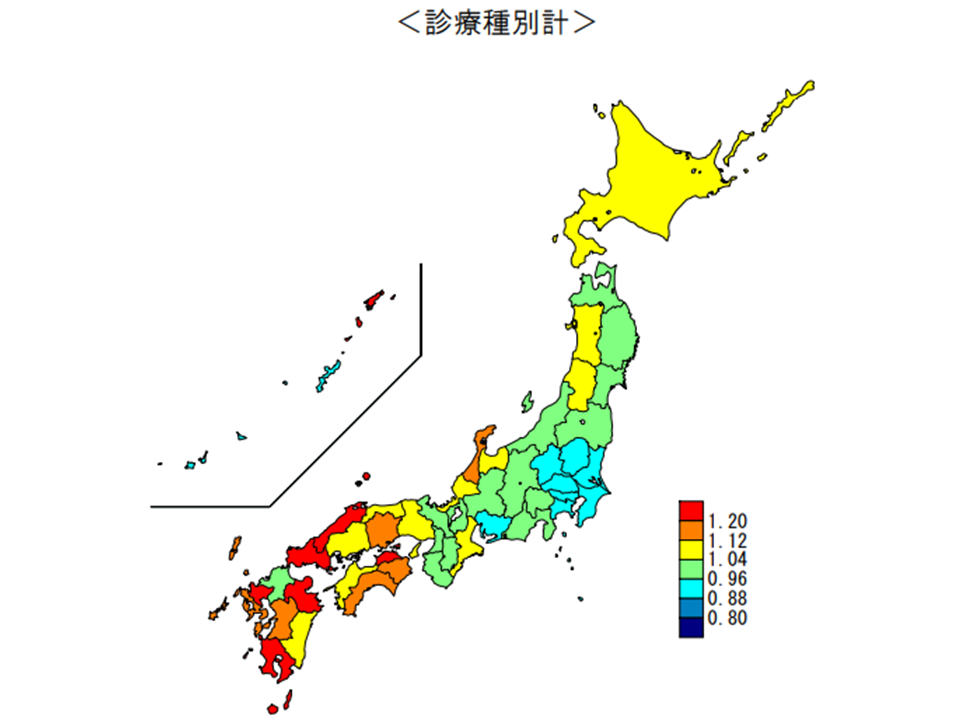

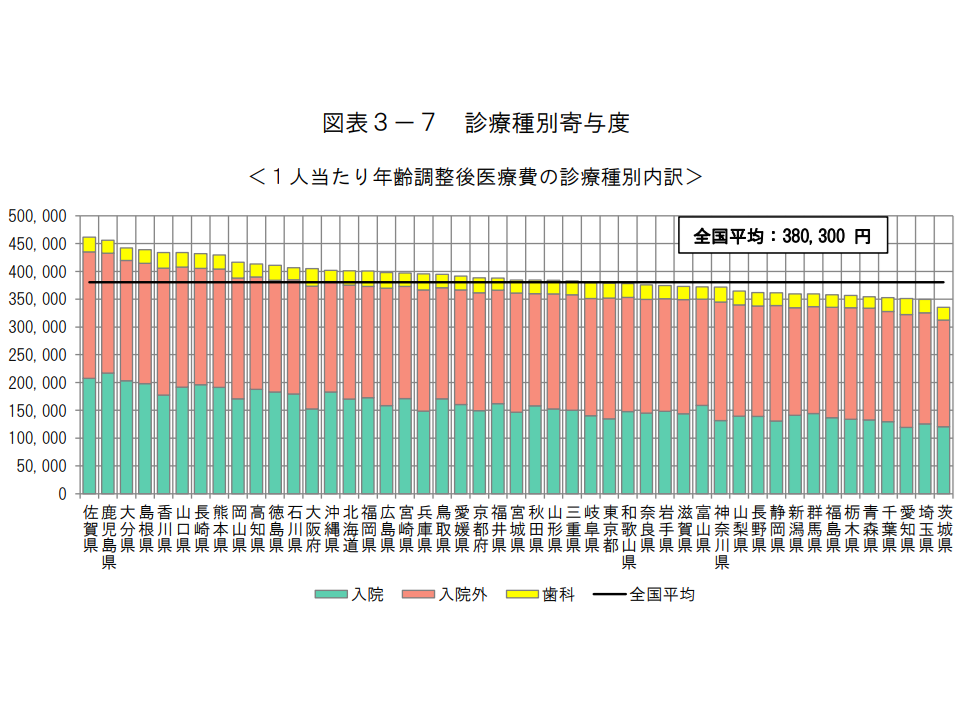

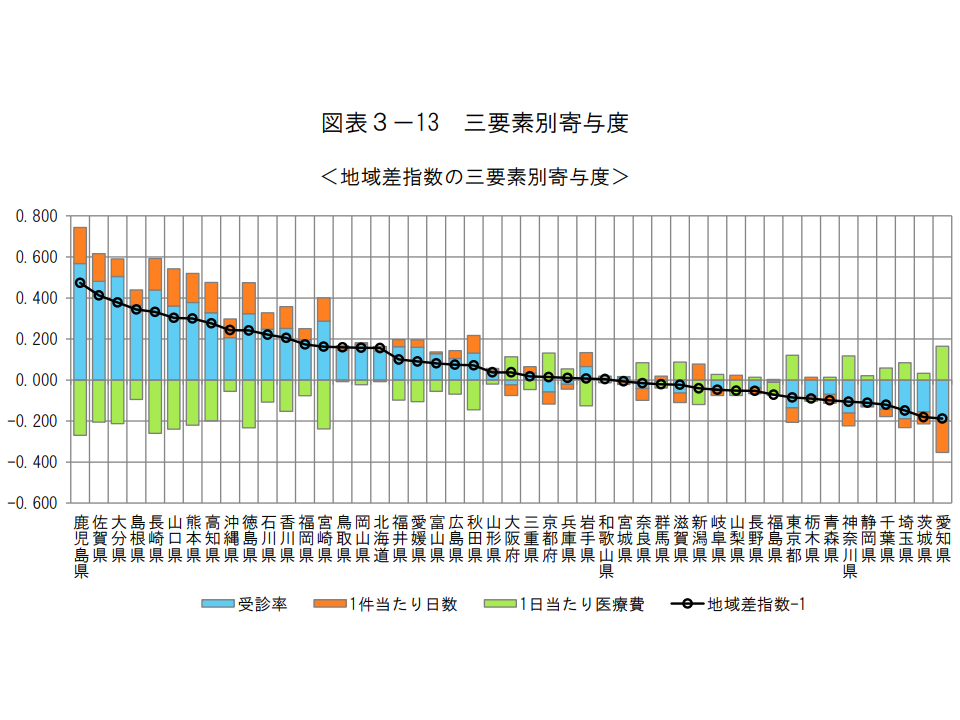

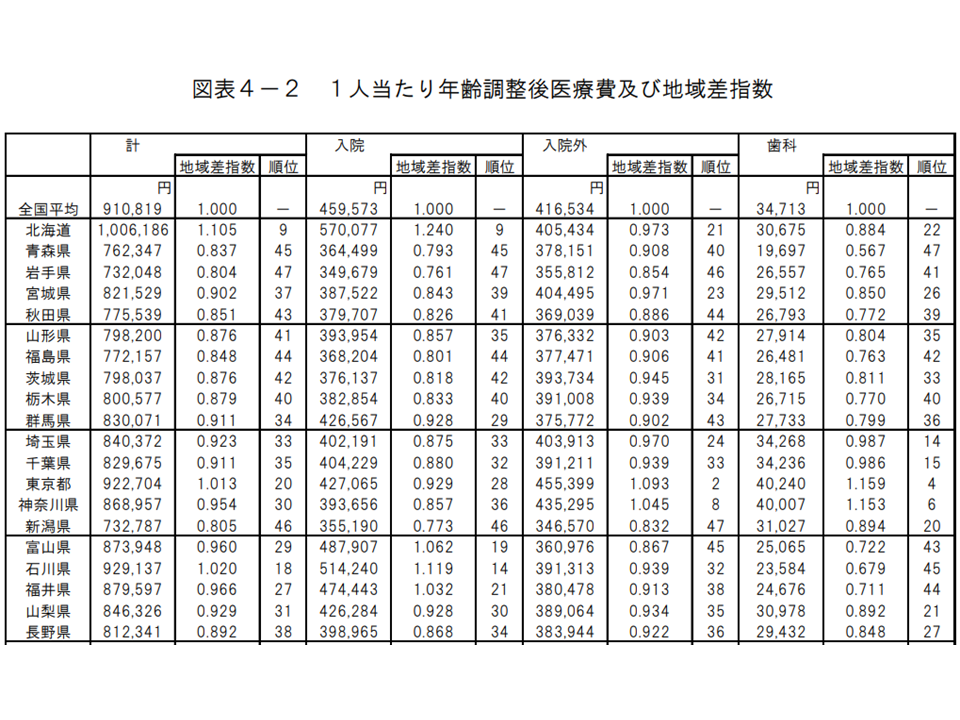

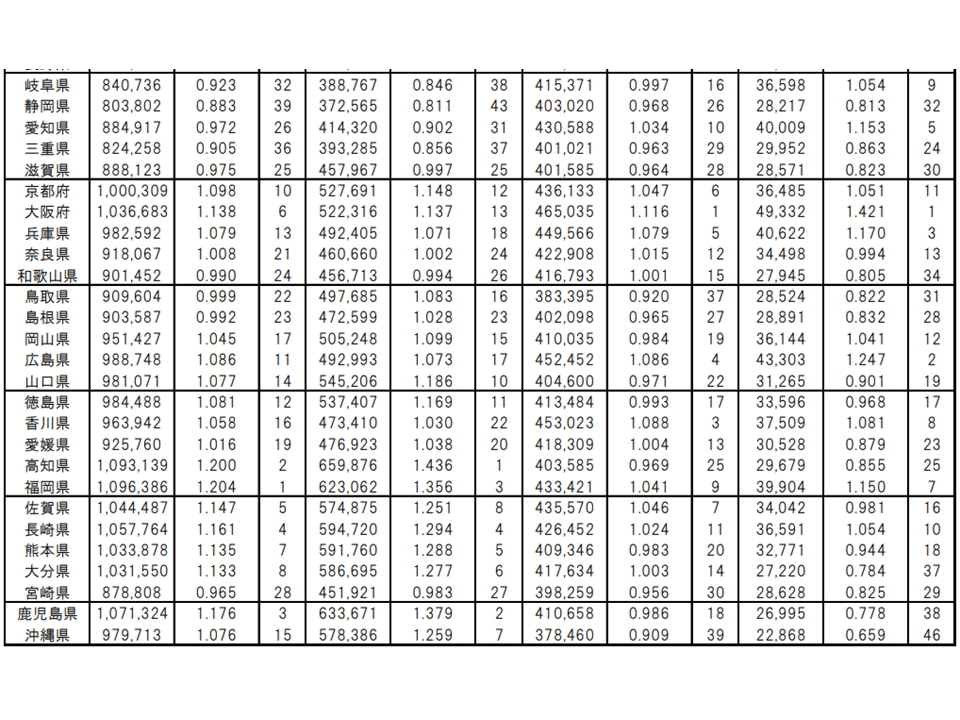

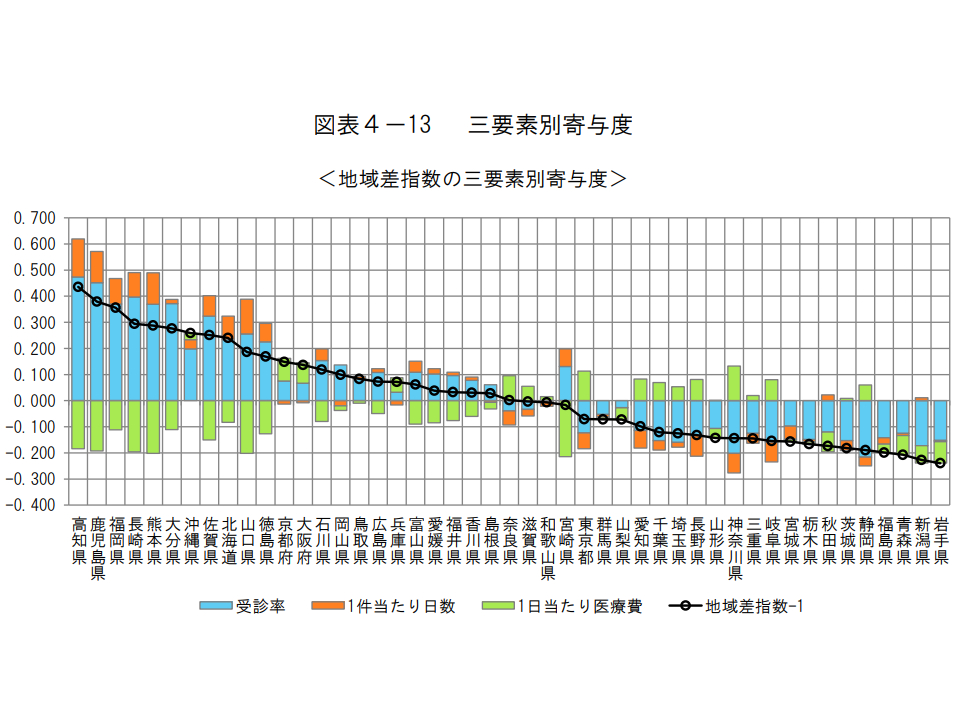

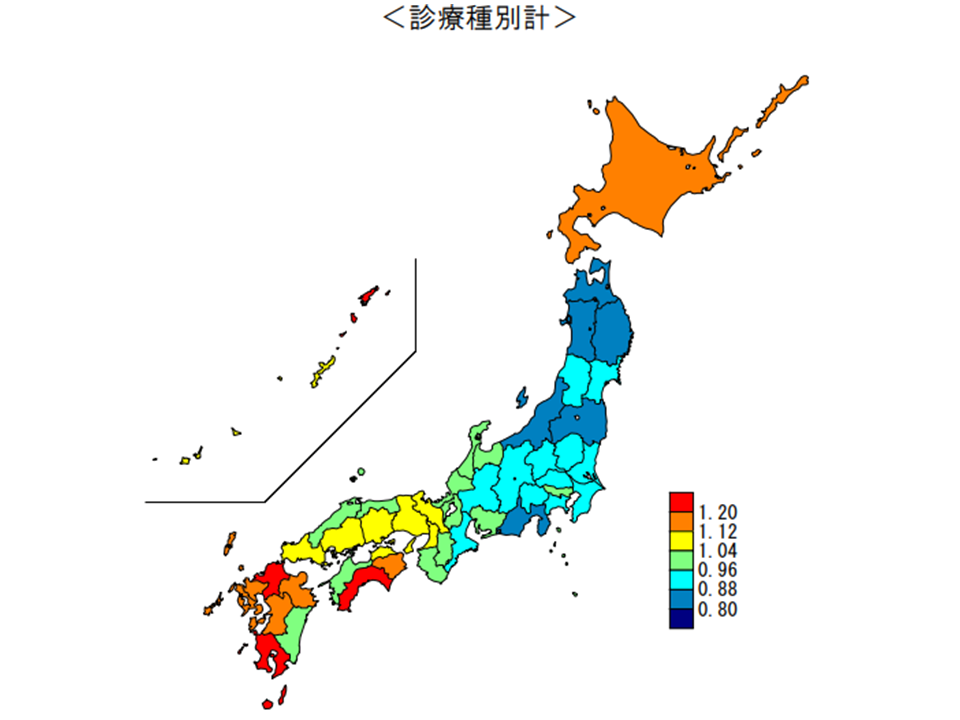

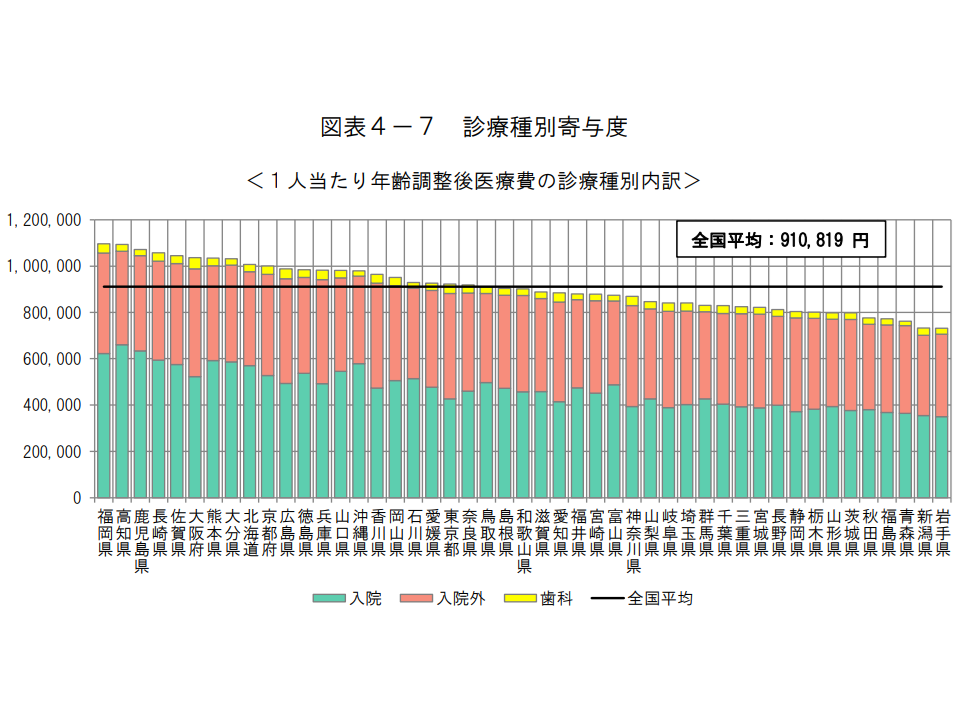

・「1人当たり医療費の地域差半減」に向けて、都道府県が地域の実情に応じて地域差のある医療へに対応するなどの医療費適正化に取り組むとともに、都道府県の責務明確化等に関し必要な法制上の措置を含た「地域医療構想」を推進する(関連記事はこちらとこちら)

・都道府県のガバナンスを強化する

・かかりつけ医機能が発揮される制度整備の実効性を伴う着実な推進を図る(関連記事はこちらとこちら)

・地域医療連携推進法人制度を有効活用する(関連記事はこちら)

・地域で安全に分娩できる周産期医療を確保する

・ドクターヘリを推進する

・救急医療体制の確保を図る(関連記事はこちら)

・訪問看護の推進、医療法人等の経営情報に関する全国的なデータベースの構築を図る(関連記事はこちら)

・実効性のある医師偏在対策、医療専門職のタスク・シフト/シェア、薬局薬剤師の対人業務の充実、対物業務の効率化、地域における他職種の連携等を推進する(関連記事はこちらとこちら)

・・・その中で、医師が不足する地域への大学病院からの医師の派遣の継続を推進する

・・・関係者・関係機関の更なる対応により「リフィル処方」の活用を進める

また、減少していく医療資源で増大する医療ニーズに効率的に対応するため、さらにより医療・介護サービスの質を高めていくために「医療DXの推進」が注目されています。

・医療DX推進本部において策定した工程表に基づき、医療DX推進に向けた取り組みについて必要な支援を行いつつ、政府を挙げて確実に実現する

・マイナンバーカードによるオンライン資格確認の用途拡大や正確なデータ登録の取り組、みを進め、2024年秋に健康保険証を廃止する

・レセプト・特定健診情報等に加え、介護保険、母子保健、予防接種、電子処方箋、電子カルテ等の医療介護全般にわたる情報を共有・交換できる「全国医療情報プラッ トフォーム」の創設、電子カルテ情報の標準化等を進める

・PHRとして本人が検査結果等を確認し、自らの健康づくりに活用できる仕組みを整備する

・その他、新しい医療技術の開発や創薬のための医療情報の二次利活用、「診療報酬改定DX」による医療機関等の間接コスト等の軽減を進める(関連記事はこちら)

・・・その際、医療DXに関連するシステム開発・運用主体の体制整備、電子処方箋の全国的な普及拡大に向けた環境整備、標準型電子カルテの整備、医療機関等におけるサイバーセキュリティ対策等を着実に実施する

他方、健康寿命を延伸することが「高齢者自身のQOL向上」「医療費の縮減」「経済の活性化」「人手不足への対応」などに繋がっていきます。この点については次のような方向が示されています。

・健康づくり・予防・重症化予防を強化し、デジタル技術を活用したヘルスケアイノベーションの推進やデジタルヘルスを含めた医療分野のスタートアップへの伴走支援などの環境整備に取り組む

・第3期データヘルス計画を見据え、エビデンスに基づく保健事業を推進する

・第4期がん対策推進基本計画などに基づき、「がんの早期発見・早期治療のためのリスクに応じたがん検診の実施」「適切な時機でのがん遺伝子パネル検査の実施」「小児がん等に係る治療薬へのアクセス改善」などのがん対策・循環器病対策を推進する(関連記事はこちら)

・難聴対策、難病対策、移植医療対策、慢性腎臓病対策、アレルギー疾患対策、メンタルヘルス対策、栄養対策等を着実に推進する

・リハビリテーション・栄養管理・口腔管理の連携・推進を図る

・全身の健康と口腔の健康に関する科学的根拠の集積・活用と国民への適切な情報提供、生涯を通じた歯科健診(いわゆる国民皆歯科健診)に向けた取り組みの推進、オーラルフレイル対策・疾病の重症化予防につながる歯科専門職による口腔健康管理の充実、歯科医療機関・医科歯科連携を始めとする関係職種間・関係機関間の連携、歯科衛生士・歯科技工士等の人材確保の必要性を踏まえた対応、歯科技工を含む歯科領域におけるICTの活用を推進し、歯科保健医療提供体制の構築と強化に取り組む

・市場価格に左右されない歯科用材料の導入を推進する。

ところで、我が国においては「創薬力の低下などにより、画期的な医薬品へのアクセスが阻害されている」点などが問題視されています。この点については、次のような取り組みによって「創薬力を強化し、革新的な医薬品、医療機器、再生医療等製品の開発強化、研究開発型のビジネスモデルへの転換促進等を行う」ことを目指します。

・保険適用時を始めとするイノベーションの適切な評価などの更なる薬価上の措置

・全ゲノム解析等に係る計画の推進を通じた 情報基盤の整備や患者への還元等の解析結果の利活用に係る体制整備、大学発を含むスタートアップへの伴走支援、臨床開発・薬事規制調和に向けたアジア拠点の強化、国際共 同治験に参加するための日本人データの要否の整理、小児用・希少疾病用等の未承認薬の解消に向けた薬事上の措置と承認審査体制の強化等を推進する

・・・ドラッグラグ・ドラッグロスの問題に対応する

・・・新規モダリティへの投資や国際展開を推進するため、「政府全体の司令塔機能」の下で総合的な戦略を作成する

・医療保険財政の中でこうしたイノベーションを推進するため、「長期収載品等の自己負担の在り方の見直し」に向けた検討を進める

・大麻に関する制度を見直し、大麻由来医薬品の利用等に向けた必要な環境整備を行う

・OTC医薬品・OTC検査薬の拡大に向けた検討等によるセルフメディケーションの推進、バイオシミラーの使用促進等、医療上の必要性を踏まえた後発医薬品をはじめとする医薬品の安定供給確保、後発医薬品の産業構造の見直し、プログラム医療機器の実用化促進に向けた承認審査体制の強化を図る

・総合的な認知症施策を進める中で、認知症治療の研究開発を推進する

・献血への理解を深め、血液製剤の国内自給、安定的な確保・適正な使用の推進を図る

また、少子高齢化が進展する中で「サービス提供体制の確保」が懸念される介護に関しては、次のような方針を示しています。ただし社会保障審議会・介護保険部会で「宿題」とされた事項については、期限を「年末」までとしましたが、「議論を先送りしているに過ぎない。主に国民の負担増、サービスの縮小が宿題事項となっており、政治の世界は及び腰になっている。これで改革が進むのだろうか」と厳しく指摘する識者も少なくありません。

・介護サービス事業者の介護ロボット・ICT機器導入や協働化・大規模化、保有資産の状況なども踏まえた経営状況の見える化を推進する

・賃上げや業務負担軽減が適切に図られるよう取り組む

・介護保険料の上昇を抑えるため、利用者負担の一定以上所得の範囲の取扱いなどについて検討を行い、「年末までに結論」を得る

・介護保険外サービスの利用促進に係る環境整備を図る

・医療介護分野における職業紹介について、関係機関が連携して、公的な職業紹介の機能 の強化に取り組むとともに、有料職業紹介事業の適正化に向けた指導監督や事例の周知を 行う

なお、注目される2024年度の診療報酬・介護報酬・障害福祉サービス等報酬の同時改定においては次のような考えが示されるにとどまりました。やはり「少子化対策財源」とも深く関連する事項で、今後の議論に注目が集まります。

・物価高騰・賃金上昇、経営の状況、支え手が減少する中での人材確保の必要性、患者・利用者負担・保険料負担への影響を踏まえ、「必要なサービスが受けられるよう、必要な対応」を行う

・「令和6年度予算編成に向けた考え方」を踏まえつつ、持続可能な社会保障制度の構築に向けて、当面直面する地域包括ケアシステムの更なる推進のための医療・介護・障害サービスの連携等の課題とともに、上述の医療・介護分野の課題について効果的・効率的に対応する観点から検討を行う

ところで「少子化対策の財源をどう捻出するか」に注目が集まっていますが、この点については「歳出改革等によって得られる公費の節減等の効果、社会保険負担軽減の効果を活用することによって、国民に実質的な追加負担を求めることなく、『こども・子育て支援加速化プラン』を推進する。なお、その財源確保のための消費税を含めた新たな税負担は考えない」旨の考えが示されました。「これから医療・介護費等の縮減内容を考えていく」ほどの考えであり、今後、どのような議論が進められるのか、「診療報酬・介護報酬改定」などとも絡み大きな注目を集めます。

このほか、医療・介護に関連する事項として次のような考え方が提示されています。

・新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴い、医療体制、公費支援など様々な政策・措置の段階的な移行を進める

・基本的な感染対策を推進しつつ、重層的な流行状況の把握体制を確保するなど、必要な対策等を講じていく

・罹患後症状(いわゆる後遺症)やワクチンの副反応についての実態把握に資する調査・研究等を進める

・次なる感染症危機への対応に万全を期すため、内閣感染症危機管理統括庁を今秋に設置 し、感染症危機管理の司令塔機能を強化する

・これまでのコロナ対応の検証を踏まえて政府行動計画を見直す

・国立健康危機管理研究機構を2025年度以降に創設し、質の高い科学的知見を迅速に提供する

・医療措置協定締結の推進、保健所や地方衛生研究所等の体制強化、臨床研究の基盤整備、人材育成や災害派遣医療チーム(DMAT)の対応力強化等に取り組む

・デジタル社会実現に不可欠なデータ基盤強化を図るため、デジタル庁が関係府省庁と連携し、データの取り扱いルールを含めたアーキテクチャを設計した上で、健康・医療・介護、教育、インフラ、防災、モビリティ分野等におけるデータ連携基盤の構築を進める

・マイナポータルの利便性向上に加えて、個人や法人の税務・社会保障を始めとする各種 手続きの負担軽減に向けた取組を進めるとともに、デジタル技術の導入により、社会保障給 付に要する事務コストを効率化し、行政機関間の情報連携を推進する

・科学技術・イノベーションへの投資を通じ、社会課題を経済成長のエンジンへと転換し、 持続的な成長を実現する。このためAI、量子技術、健康・医療、フュージョンエネルギー、バイオものづくり分野において、官民連携による科学技術投資の抜本拡充を図り「科学技術立国を再興」する

・医療ツーリズムを推進する

・女性の視点も踏まえた社会保障制度・税制等の検討を進める

・認知症の人や家族に対する支援を継続・強化する

・グローバルヘルスの推進・課題解決に向け、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)の達成を目指す

・薬剤耐性対策において、市場インセンティブによる治療薬の確保等の国内対策や国際連携・産学官連携による研究開発を推進する

・船舶活用医療の推進、医療コンテナの活用等による医療の継続性確保等の「災害時における事業継続性確保をはじめとした官民連携強化」を進める