次期トリプル改定に向けて意見交換会での議論がはじまる

■2024年は今後を見据えた医療・介護提供体制の構築に向けての重要な年

次回の2024年度の診療報酬改定は、診療報酬、介護報酬、障害福祉サービス等報酬が同時に改定される、いわゆるトリプル改定が行われます。さらに2024年度は、

● 2025年に向けて地域医療構想を推進するとともに、医療介護総合確保促進会議による「ポスト2025年の医療・介護提供体制の姿」がとりまとめられる

● 新興感染症対応を含め第8次医療計画が2024年度から始まる

● 2024年度から医師の働き方改革が実施される

● 医療DXの取組みが進んでいる

● 革新的な医薬品や医療ニーズの高い医薬品の日本への早期上市や医薬品の安定的な供給を図る観点から、「医薬品の迅速・安定供給実現に向けた総合対策に関する有識者検討会」で、薬価制度などの議論が行われている

● プログラム医療機器(SaMD)の検討が求められている

など、多岐にわたる事項が控えています。このように2024年は、2040年を見据えた医療・介護提供体制の構築に向けて、インパクトの大きい重要な年になることが想定されています。

トリプル改定に向けては、各報酬がより有機的に連携したものとなるように設計される必要があります。そのために、2018年度同時改定時と同様に、それぞれが具体的な検討に入る前に、同時改定に関する議論を行えるよう、関係する委員等が参加する意見交換会が設定されました。

■9つのテーマで意見交換会が開催される

意見交換会のテーマとしては、①地域包括ケアシステムのさらなる推進のための医療・介護・障害サービスの連携、②リハビリテーション・口腔・栄養、③要介護者等の高齢者に対応した急性期入院医療、④高齢者施設・障害者施設等における医療、⑤認知症、⑥人生の最終段階における医療・介護、⑦訪問看護、⑧薬剤管理、⑨その他-の9つが設定されました。

2023年3月15日の意見交換会では上記①②③を、2回目の4月は同様に④⑤を、3回目の5月で⑥⑦を検討し、⑧については各テーマ内で議論する予定となっています。

■要介護者等の高齢者の入院は地域包括ケア病棟での受入れを促進か

3月15日の意見交換会では、前述のとおり①地域包括ケアシステムのさらなる推進のための医療・介護・障害サービスの連携、②リハビリテーション・口腔・栄養、③要介護者等の高齢者に対応した急性期入院医療の3つのテーマについて議論されました。

たとえば③要介護者等の高齢者に対応した急性期入院医療では、「高齢者にとって一般的な 疾患である誤嚥性肺炎や尿路感染症等に対する入院医療を急性期一般病棟が担っている実態があり、このような医療機関が提供しうる医療の内容と、要介護者等の高齢者が求める医療の内容に乖離がある可能性がある」という意見が挙がっています。具体的には、要介護高齢者等に求める医療内容には、治療に加えて介護・リハビリ提供も必要となりますが、急性期病棟ではそれらの提供が十分でないことが指摘されています。

一方で地域包括ケア病棟における介護施設・福祉施設からの入院患者の受入は急性期一般病棟と比べると少ない実態があります。リハビリテーション専門職等の多職種が一定程度配置されており、また入退院支援部門の設置が要件化されている地域包括ケア病棟や医師が配置されている介護保険施設等が要介護者等の高齢者の急変対応を担うことを推進する必要があるとの意見が挙がっています。

前回の診療報酬改定においても、地域包括ケア病棟の3つの機能をバランスよく提供することが求められましたが、次回の改定においても同様にサブアキュート機能の強化が強調される可能性がありそうです。

このように意見交換会では、次回の改定に向けたさまざまな要素が検討されています。今後の議論の動向にも注視が必要といえるでしょう。

---------------------------------------

◆筆者プロフィール

---------------------------------------

森田仁計(もりた よしかず)

医療総研株式会社 認定登録医業経営コンサルタント

1982 年、埼玉県生まれ。法政大学工学部卒業後、株式会社三菱化学ビーシーエル(現LSI メディエンス)に入社し、現場営業から開発・企画業務まで携わる。2015 年、医療総研株式会社に入社し、認定登録医業経営コンサルタントとして、医療機関の経営改善や人事制度構築などの組織運営改善業務に従事。著書に『医療費の仕組みと基本がよ~くわかる本』(秀和システム)、『医業経営コンサルティングマニュアルⅠ:経営診断業務編①、Ⅱ:経営診断業務編②、Ⅲ:経営戦略支援業務編』(共著、日本医業経営コンサルタント協会)などがある。

総合確保方針の改定案を大筋で了承、ポスト2025年の医療・介護提供体制の姿もまとまる

■ポスト2025年に実現が期待される医療・介護提供体制の姿とは

厚生労働省の2月16日の医療介護総合確保促進会議は、次期医療計画や介護保険事業(支援)計画の策定のベースとなる「地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針」(以下、総合確保方針とする)の改定案を大筋で了承しました。また「団塊の世代」が全て75歳以上となる2025年の後の医療・介護提供体制の構築に向けて、「ポスト2025年の医療・介護提供体制の姿」が別添として新たに取りまとめられました。

総合確保方針は、各地域で医療や介護の提供体制を総合的に確保するための基本的な方向性を示すもので、都道府県による医療計画や、都道府県・市町村による介護保険事業(支援)計画の策定のベースとなる上位指針といえます。今回の取りまとめをもとに、年度内の告示改正となる見込みです。

総合確保方針の意義では、従来の「団塊の世代がすべて75歳以上となる2025年に向け」に、「その後の生産年齢人口の減少加速等を見据え」との文言が付け加えられ、今後、医療・介護サービスの担い手や、社会保障費用を負担する人口が減少することを強調しています。

また基本的方向性として、①「地域完結型」の医療・介護提供体制の構築②サービス提供人材の確保と働き方改革③限りある資源の効率的かつ効果的な活用④デジタル化・データヘルスの推進⑤地域共生社会の実現─の5つが挙げられました。

①「地域完結型」の医療・介護提供体制の構築では、入院医療については、「2025年に向けて地域医療構想を推進し、その上で、その後の生産年齢人口の減少の加速等を見据え、更に医療機能の分化・連携を進めていくこと」、外来・在宅医療については、「外来機能報告制度を踏まえ、紹介受診重点医療機関の明確化を図るとともに、かかりつけ医機能が発揮される制度整備を行うこと」が重要としています。

出典:第19回医療介護総合確保促進会議

「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案」

②サービス提供人材の確保と働き方改革に関しては、医療・介護サービス提供人材確保と働き方改革を、地域医療構想と一体的に進めるべきとしています。医療従事者に関しては、働き方改革やタスク・シフト/シェア、チーム医療の推進、復職支援等を進めていくことが指摘しています。③限りある資源の効率的かつ効果的な活用では、医療・介護保険制度の持続可能性を高めるためにも、医療機能の分化・連携や地域包括ケアシステムの構築、介護サービス事業者の経営の協働化・大規模化、ケアマネジメントの質の向上などを推進することが重要といった文言が盛り込まれました。④デジタル化・データヘルスの推進では、医療・介護DXを進め、患者・利用者自身の医療・介護情報の標準化、デジタル基盤を活用した情報の共有・活用など、⑤地域共生社会の実現では、医療・介護提供体制の整備において、地域の将来の姿を踏まえた「まちづくり」の一環として位置付ける視点を明確にしていくことも重要としました。

また別添の「ポスト2025年の医療・介護提供体制の姿」では、「高齢者人口がピークを迎える中で、医療・介護の複合的ニーズを有する高齢者数が高止まりする一方、生産年齢人口の急減に直面する」という局面において、実現が期待される医療・介護提供体制の姿を描いています。具体的には、(1)医療・介護を提供する 主体の連携により、 必要なときに「治し、支える」医療や個別ニーズに寄り添った柔軟かつ多様な介護が地域で完結して受けられる こと、(2)地域に健康・医療・介護等に関して必要なときに相談できる専門職やその連携が確保され、さらにそれを自ら選ぶことができること、(3)健康・医療・介護情報に関する安全・安心の情報基盤が整備されることにより、自らの情報を基に、適切な医療・介護を効果的・効率的に受けることができること─の3つの柱の実現を掲げています。

ポスト2025年を展望すると、引き続き高齢化が進行する地域もあれば、高齢化がピークを越え、人口が急速に減少する地域もあり、医療・介護需要の動向は地域によって大きく異なります。これは東京のような大都市圏と中山間地域や離島の状況とを想起すれば明らかといえます。

このような点を踏まえ、医療・介護の確保については、地域を包括的にカバーする提供主体の活用や、オンライン診療などICT技術を活用して時間と場所を超えてサービスを提供することを可能にする形態の活用も図りつつ、必要な医療・介護サービスを確保することを前提に、戦略的に再編を図ることも意識しながら、地域ごとの取組を進めていく必要があるとしています。

---------------------------------------

◆筆者プロフィール

---------------------------------------

森田仁計(もりた よしかず)

医療総研株式会社 認定登録医業経営コンサルタント

1982 年、埼玉県生まれ。法政大学工学部卒業後、株式会社三菱化学ビーシーエル(現LSI メディエンス)に入社し、現場営業から開発・企画業務まで携わる。2015 年、医療総研株式会社に入社し、認定登録医業経営コンサルタントとして、医療機関の経営改善や人事制度構築などの組織運営改善業務に従事。著書に『医療費の仕組みと基本がよ~くわかる本』(秀和システム)、『医業経営コンサルティングマニュアルⅠ:経営診断業務編①、Ⅱ:経営診断業務編②、Ⅲ:経営戦略支援業務編』(共著、日本医業経営コンサルタント協会)などがある。

延期された外来機能報告、紹介受診重点医療機関は2023年8月以降に明確化<コラムNo.96>

2021年5月に「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第49号)が成立・公布されました。これにより、外来機能報告制度が創設され、地域の医療機関の外来機能の明確化・連携に向けて、地域においてデータに基づく議論を進めることとしています。外来機能報告制度は、病院及び有床診療所を対象(無床診療所は任意)として、2022年4月から施行されました。

報告様式としては、「紹介受診重点医療機関になる意向の有無」などを報告する様式1と、「医療資源を重点的に活用する外来の実施状況」などを報告する様式2の2種類あります。この報告について、一部レセプト情報の補正作業後に再度集計を行う必要が生じたため、報告期間の延期が行われていました。

今回2月3日に、厚生労働省は「外来機能報告の報告様式2のスケジュール等について」を事務連絡し、以下のような外来機能報告のスケジュールを新たに示しました。

(1)報告期間

様式1:2022年10月1日~2023年4月30日(予定)

様式2:2023年3月6日~2023年3月29日(予定)

(2)報告後のスケジュール

① 都道府県による確認期間

:2023年4月1日~2023年4月30日(予定)

② 紹介受診重点医療機関のとりまとめ等に向けた協議の場で活用するデータの国からの提供日(報告期間内に報告された電子データ)

:2023年5月中(予定)

③ 紹介受診重点医療機関のとりまとめ等に向けた協議の場で活用するデータの国からの提供日(報告された電子データ

:2023年6月中(予定)

④ 2022年度外来機能報告に係る協議の場の開催期間

:2023年5月~2023年7月(予定)

出典:厚生労働省 事務連絡「外来機能報告の報告様式2のスケジュール等について」より抜粋

紹介受診重点医療機関は、外来機能報告に基づき、地域の協議の場で都道府県が明確化することとなっています。当初のスケジュールでは、2022年度内に都道府県による紹介受診重点医療機関の公表が予定されていましたが、報告期間の延長を踏まえ、紹介受診重点医療機関が明確化されるのは、2023年8月以降になると想定されます。

また外来機能報告においては、毎年度、都道府県に「医療資源を重点的に活用する外来の実施状況」「紹介受診重点医療機関となる意向の有無」「地域の外来機能の明確化・連携の推進のために必要なその他の事項」を報告することが必要になってきます。

このうち「医療資源を重点的に活用する外来」には、①医療資源を重点的に活用する入院の前後の外来(手術前後30日間の外来)、②高額等の医療機器・設備を必要とする外来、③特定の領域に特化した機能を有する外来(紹介患者に対する外来等)—が該当することになります。

今回、2月13日に「『令和4年度外来機能報告制度に関するQ&A』について(その1)」が事務連絡され、上述の②の「高額等の医療機器・設備を必要とする外来」の中に「新型コロナウイルス感染症のPCR検査や抗原検査(抗原定量検査・抗原定性検査)」は含まれない-という考えを明らかにしました。

---------------------------------------

◆筆者プロフィール

---------------------------------------

森田仁計(もりた よしかず)

医療総研株式会社 認定登録医業経営コンサルタント

1982 年、埼玉県生まれ。法政大学工学部卒業後、株式会社三菱化学ビーシーエル(現LSI メディエンス)に入社し、現場営業から開発・企画業務まで携わる。2015 年、医療総研株式会社に入社し、認定登録医業経営コンサルタントとして、医療機関の経営改善や人事制度構築などの組織運営改善業務に従事。著書に『医療費の仕組みと基本がよ~くわかる本』(秀和システム)、『医業経営コンサルティングマニュアルⅠ:経営診断業務編①、Ⅱ:経営診断業務編②、Ⅲ:経営戦略支援業務編』(共著、日本医業経営コンサルタント協会)などがある。

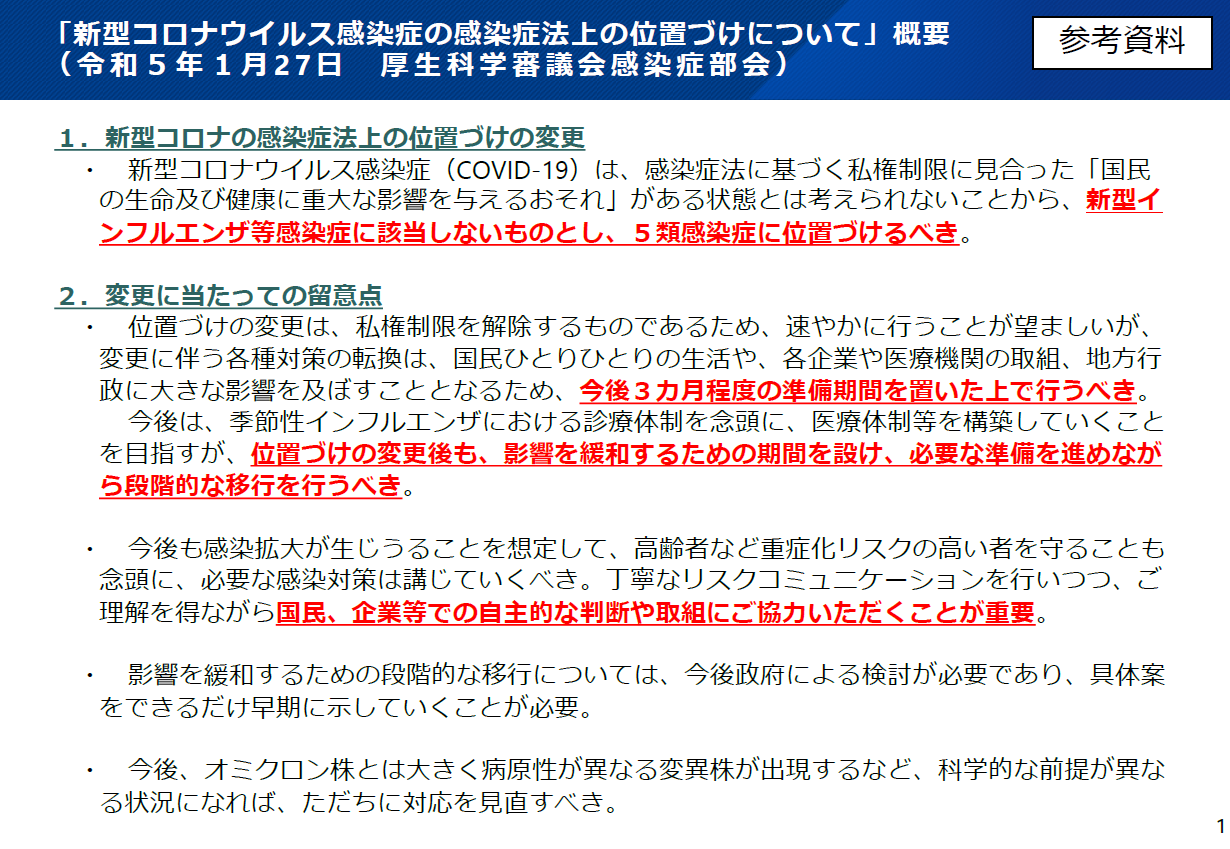

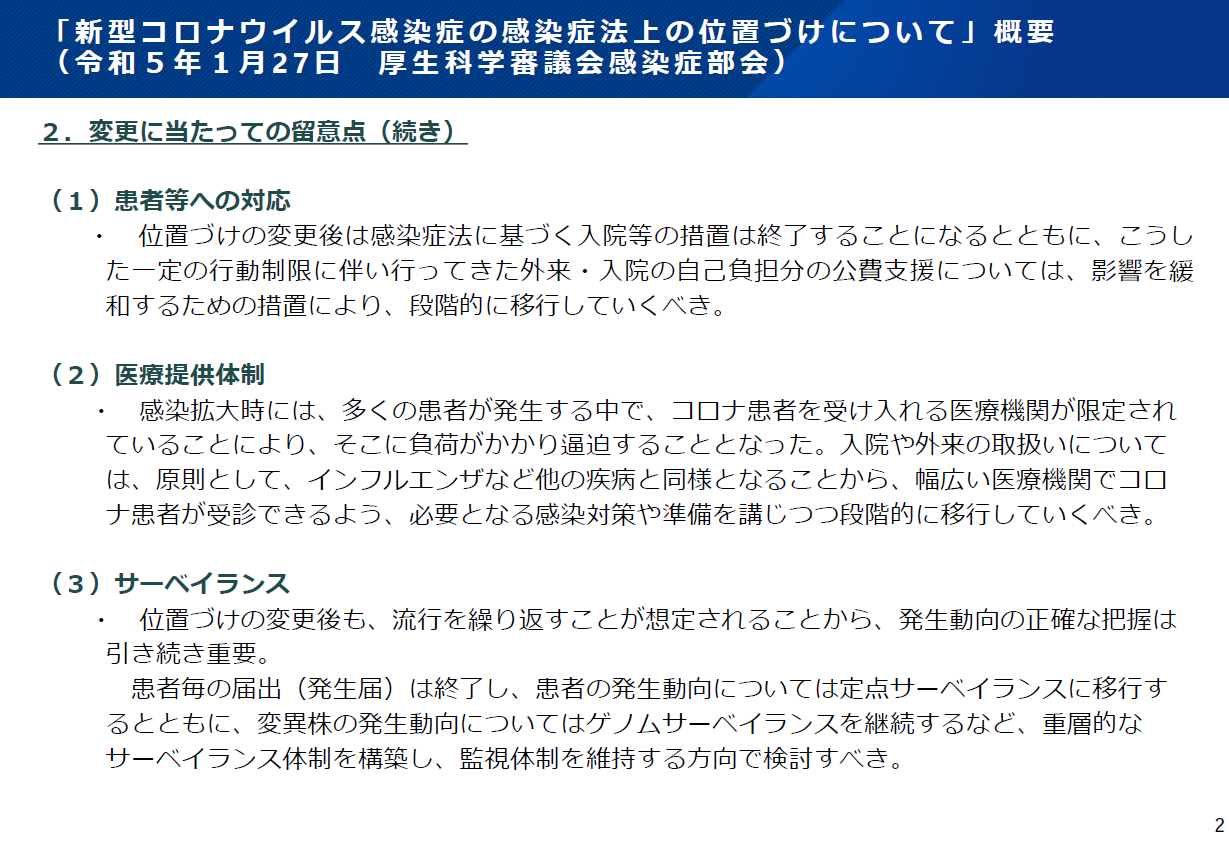

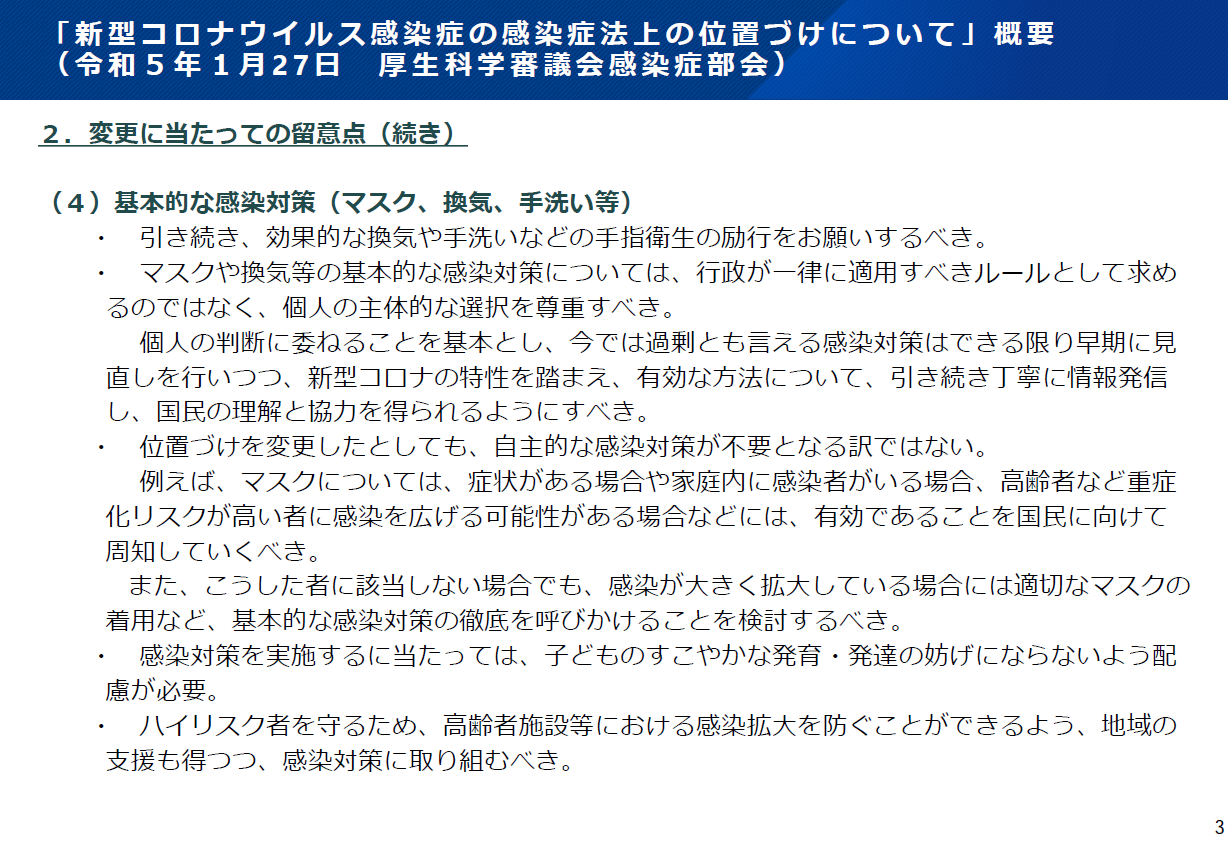

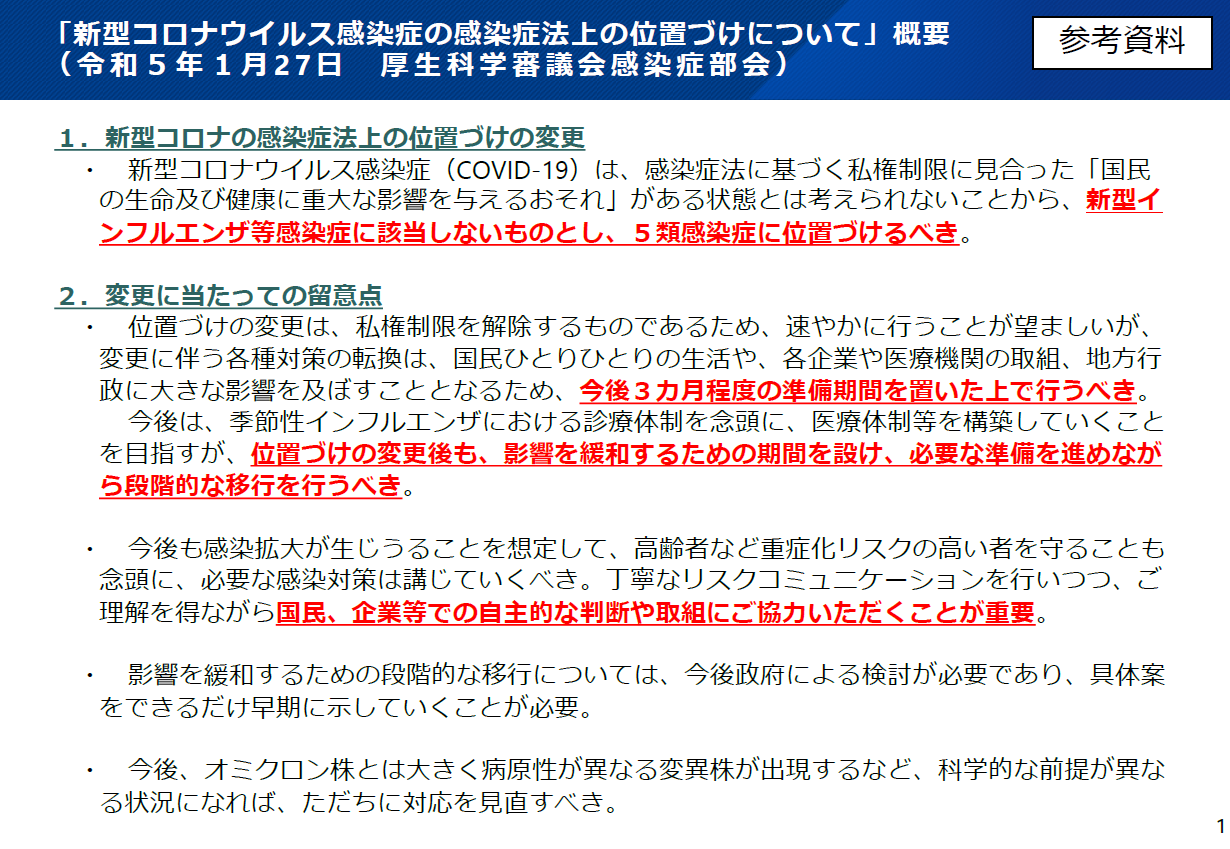

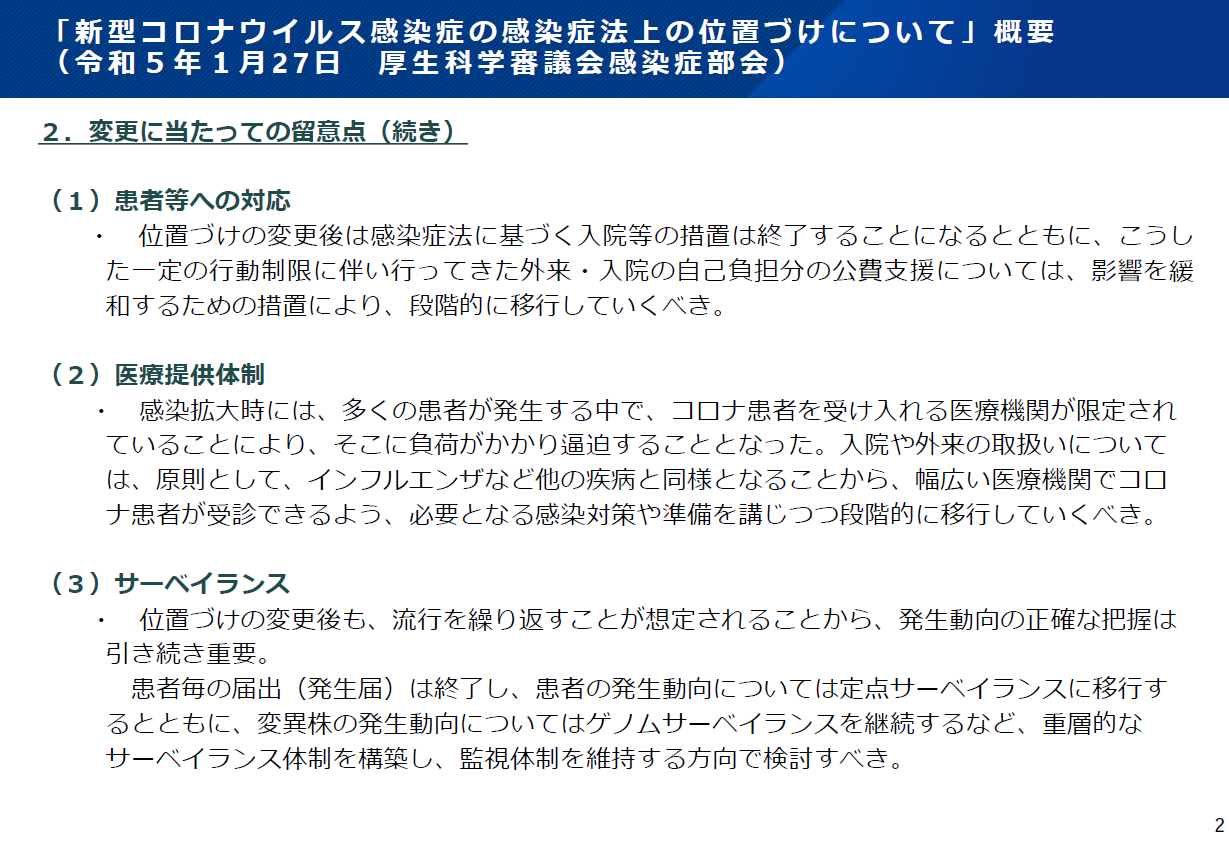

新型コロナ5類への位置づけ変更決定、5月8日から

新型コロナウイルス感染症対策本部は1月27日、新型コロナの感染症法上の位置づけについて、オミクロン株とは大きく異なる変異株が出現するなどの特段の事情が生じない限り、2023年5月8日に、季節性インフルエンザなどと同じ「5類」に移行する方針を正式に決めました。

では5類に移行することにより、これまでの状況とどう変わるのでしょうか。

新型コロナウイルス感染症が新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとされたことに伴い、これまで講じてきた各種の政策・措置について、見直しを行うこととなります。このうち、患者などへの対応や、医療提供体制については、3月上旬をめどに具体的な方針を示すとしています。見直しによる対応は以下の通りとなっています。

<患者などへの対応(外来・入院の自己負担分の公費支援)>

・影響を緩和するための措置により、段階的に移行

<医療提供体制>

・これまでは感染症患者を受け入れる医療機関が限定

・今後は、幅広い医療機関でコロナ患者が受診できるよう、必要となる感染対策や準備を講じつつ段階的に移行

<サーベイランス>

・患者毎の届出(発生届)は終了し、患者の発生動向については定点サーベイランスに移行

・ただしゲノムサーベイランスは継続

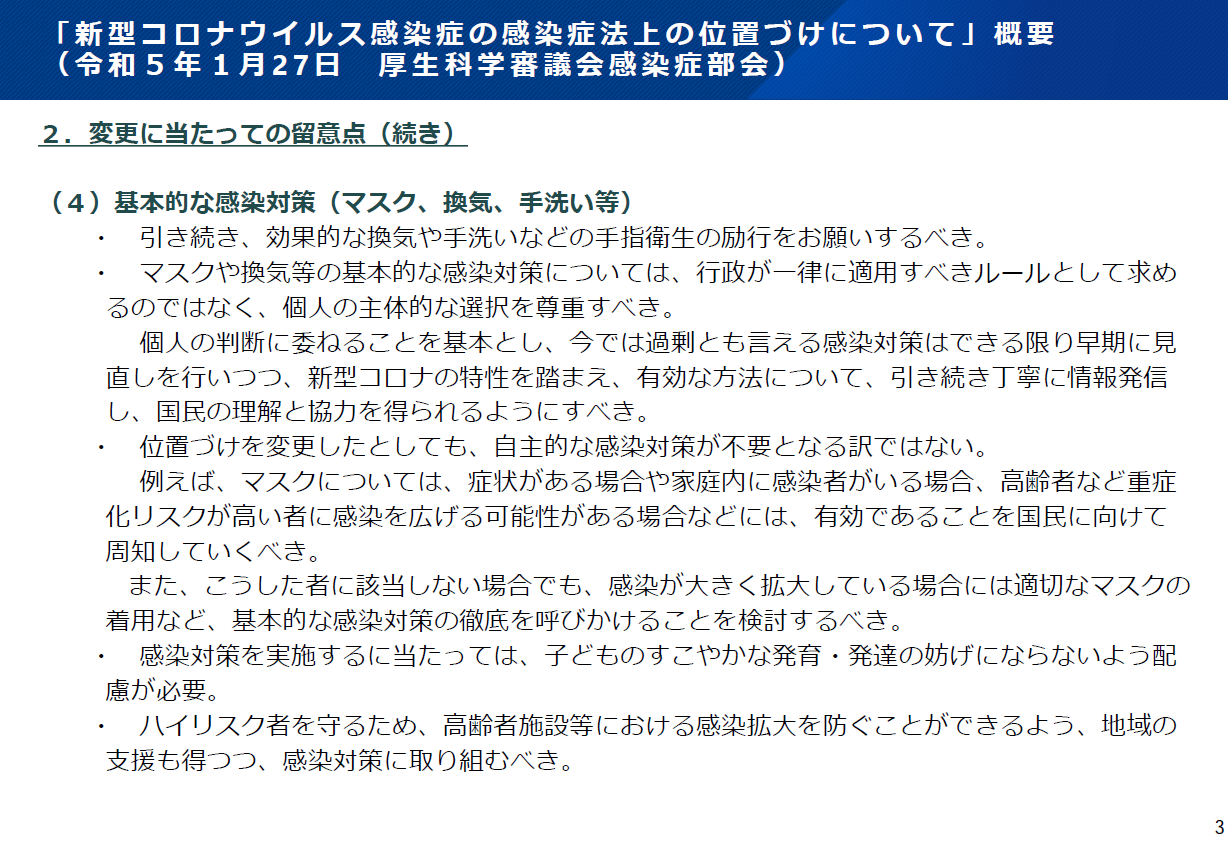

<基本的な感染対策(マスク、換気、手洗い等)>

・引き続き、効果的な換気や手洗いなどの手指衛生の励行をお願い

・マスクや換気等の基本的な感染対策については個人の主体的な選択を尊重

<ワクチン>

・必要な接種は引き続き自己負担なく受けられるようにする

---------------------------------------

◆筆者プロフィール

---------------------------------------

森田仁計(もりた よしかず)

医療総研株式会社 認定登録医業経営コンサルタント

1982 年、埼玉県生まれ。法政大学工学部卒業後、株式会社三菱化学ビーシーエル(現LSI メディエンス)に入社し、現場営業から開発・企画業務まで携わる。2015 年、医療総研株式会社に入社し、認定登録医業経営コンサルタントとして、医療機関の経営改善や人事制度構築などの組織運営改善業務に従事。著書に『医療費の仕組みと基本がよ~くわかる本』(秀和システム)、『医業経営コンサルティングマニュアルⅠ:経営診断業務編①、Ⅱ:経営診断業務編②、Ⅲ:経営戦略支援業務編』(共著、日本医業経営コンサルタント協会)などがある。

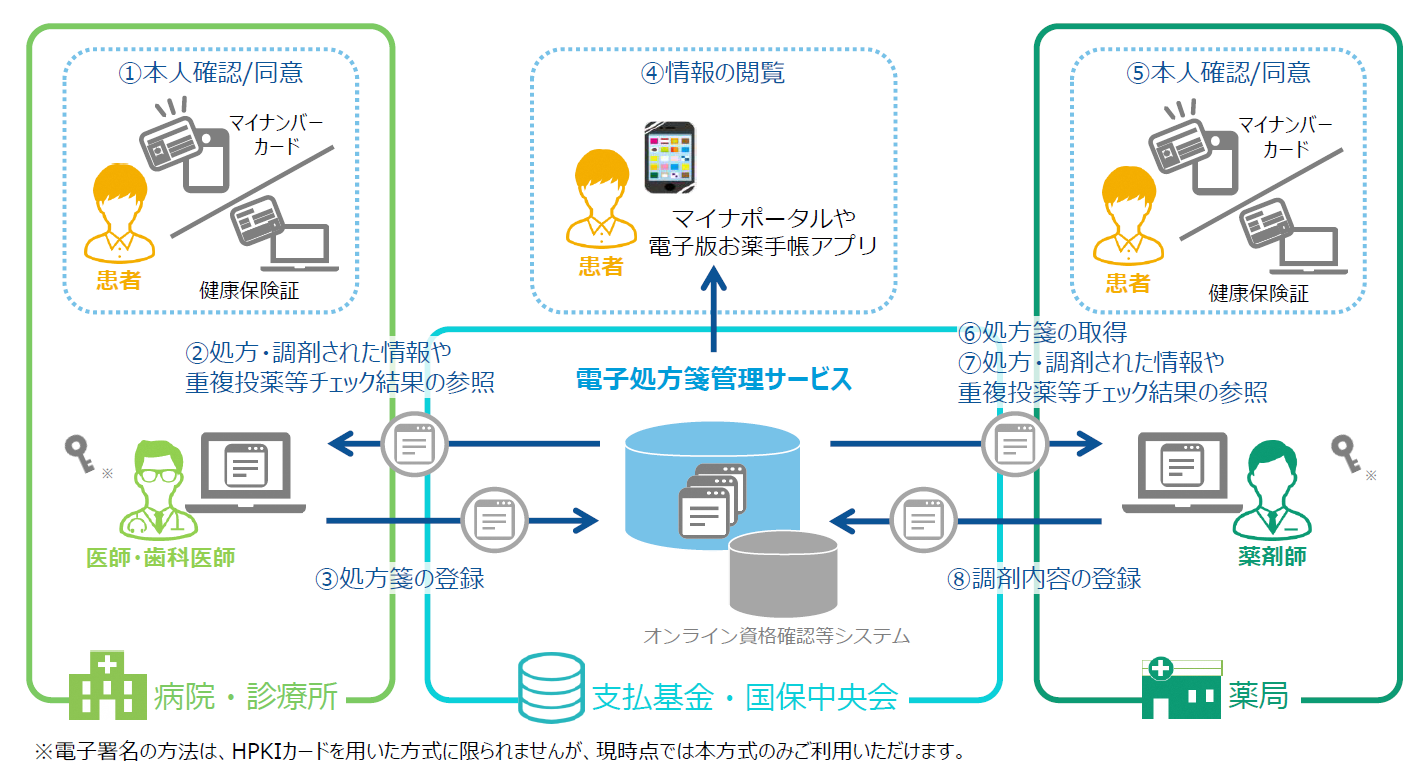

電子処方箋の運用が1月26日より始まる

■オンライン資格確認等システムのインフラを活用した医療情報を連携するサービス

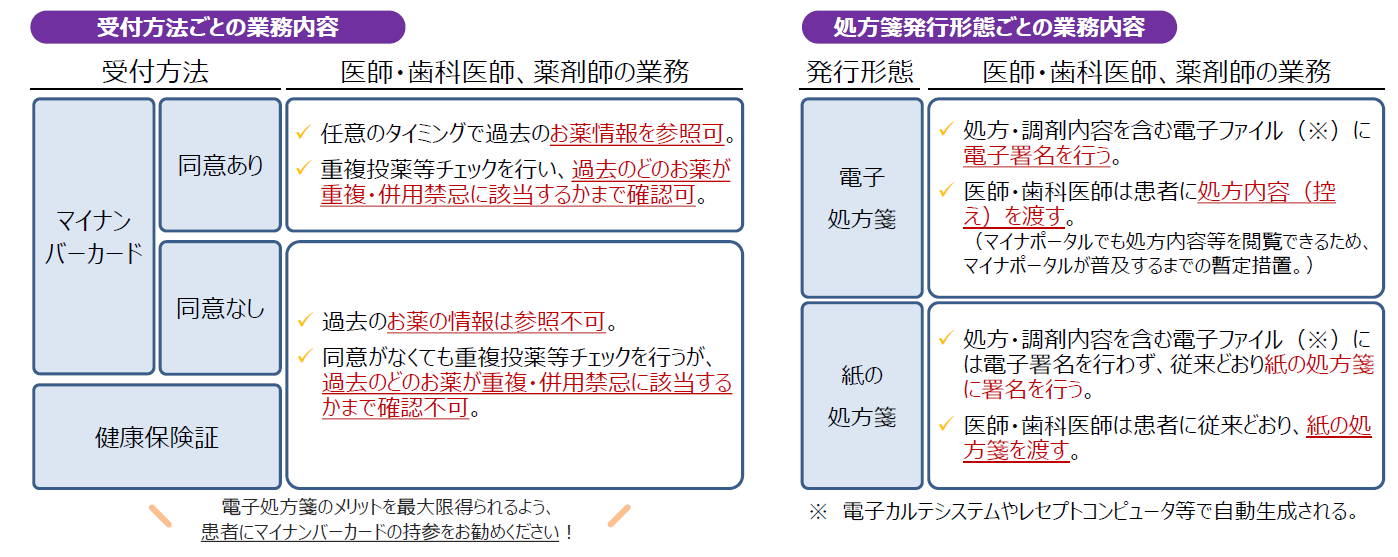

電子処方箋の運用が2023年1月26日から開始されました。電子処方箋とは、オンライン資格確認等システムなどの仕組みを基盤とした「電子処方箋管理サービス」を通して、医療情報を連携するサービスの一つです。これまで紙で行われている処方箋の運用を、電子で実施する仕組みとなります。これにより、処方箋の薬のデータを医療機関・薬局、患者間で連携できるようになり、より正確で、安心・安全な医療サービスの提供が期待されています。

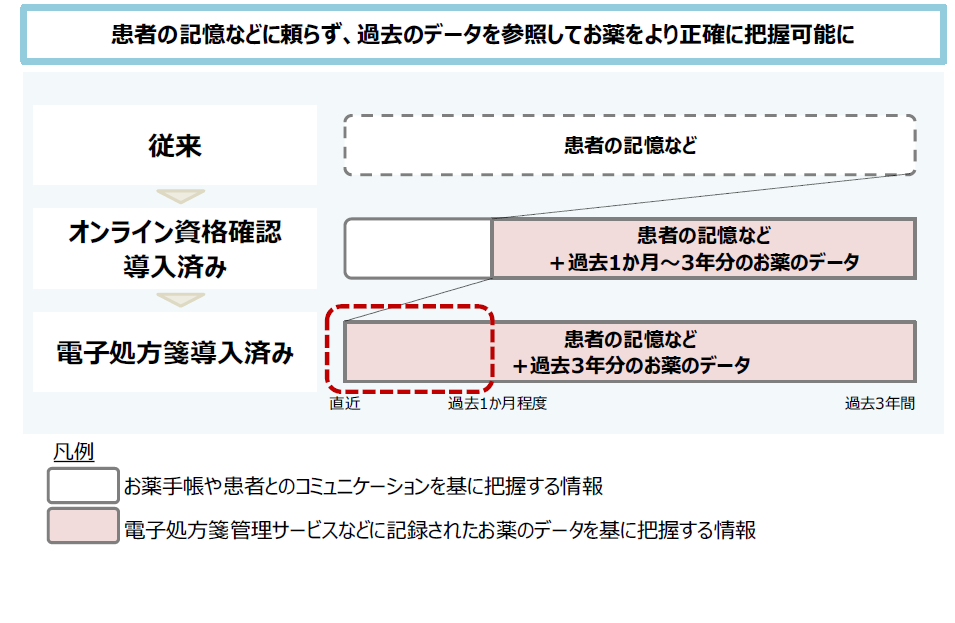

■電子処方箋を導入するメリットとは

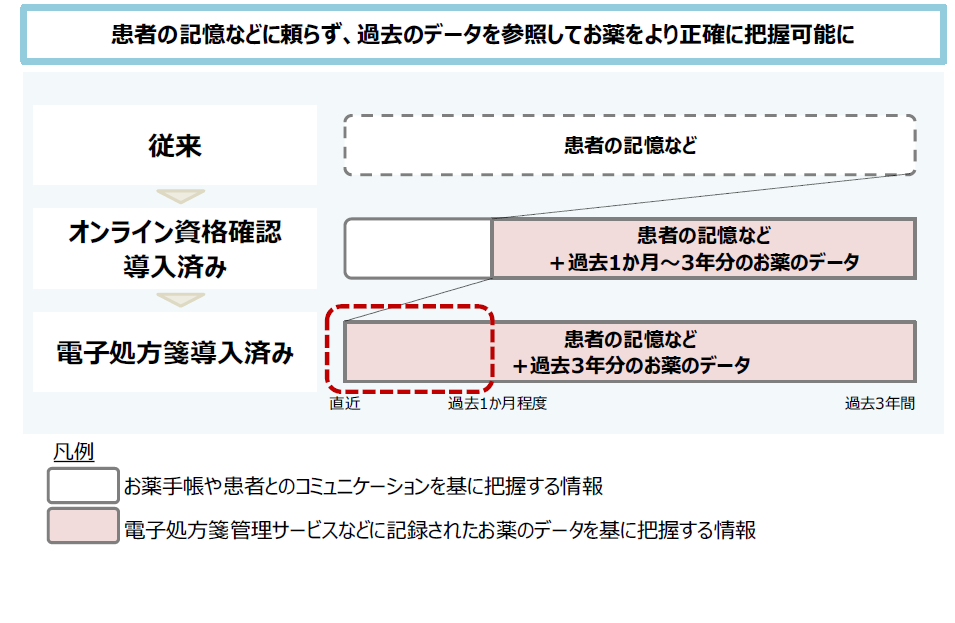

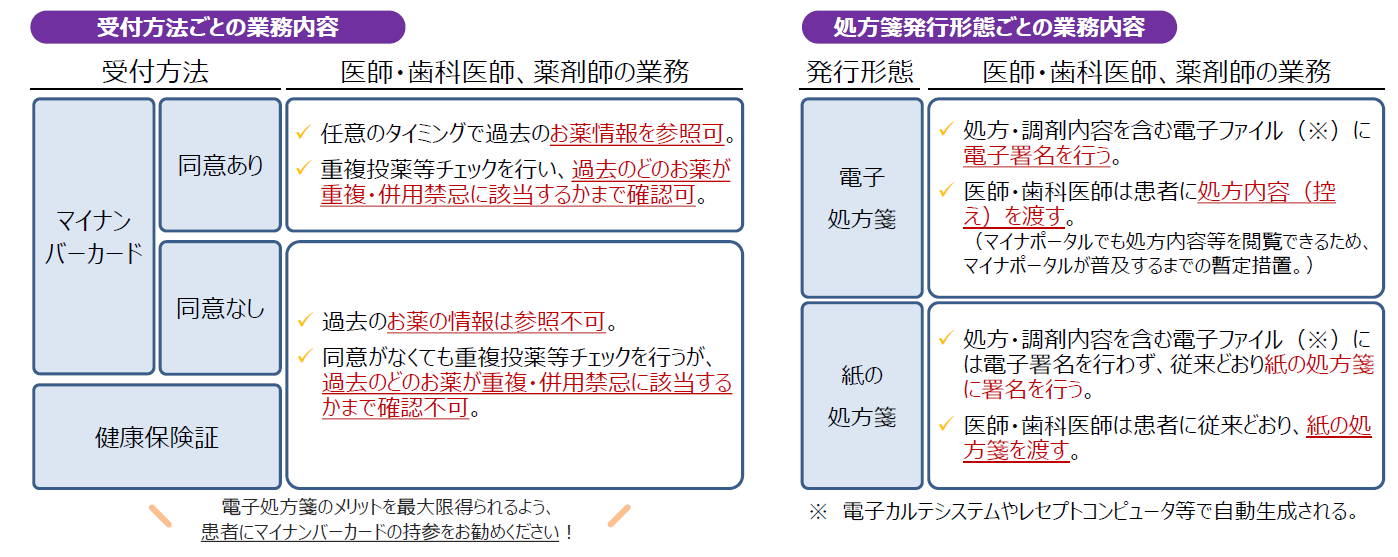

電子処方箋導入のメリットとしては、「患者が処方・調剤された薬について、複数の医療機関・薬局をまたいで、直近のデータを含む過去3年分の薬のデータが参照できる(オンライン資格確認等システムのみではレセプトをもとにした月遅れの情報は参照可)」という点にあります。これまでの紙の処方箋では、他の医療機関で出された薬がわからないため、飲み合わせの悪い薬の確認などは、口頭での質問やお薬手帳で行っていました。電子処方箋では、患者同意の下で、医師などが直近から過去3年間の処方された薬情報をデータで閲覧できるようになります。

これにより、患者の記憶などに頼ることなく、より正確な情報をもとに処方する薬についての重複投薬や併用禁忌のチェックを行うことが可能となります。実際に、2022年10月末より、「モデル事業」として全国4地域32施設で、電子処方箋の運用が開始されています。規模を問わず、医療機関、薬局の施設が参加し、実際に患者を巻き込んで処方箋の発行や受付等の業務を実施できており、重複投薬等チェックについても医療機関・薬局での診察・処方、調剤に活用されています。

電子処方箋はオンライン資格確認等システムの仕組みを活用しますが、患者が健康保険証を利用する場合も電子処方箋を発行できます。ただし、医師などが過去の投薬情報を確認することはできないため、電子処方箋導入のメリットを活かしきれないことになります。また電子処方箋ではなく、紙の処方箋を選択することも可能としており、その場合は従来どおり医師などは紙の処方箋に署名を行い、それを患者に渡すことになります。

■電子署名にはHPKIカードの申請が必要

電子処方箋の導入にあたっては、オンライン資格確認等の機器や利用している電子カルテシステム等を、電子処方箋の運用に対応させるため、電子処方箋対応版ソフトの適用やシステム設定等を行わなければなりません。システム事業者との調整に期間を要するため早めの準備開始が必要となります。システム改修の補助金についても、2023年度の予算案に基づき、2023年度に電子処方箋管理サービスを導入した施設についても補助率が引き上げられる予定となっています(2022年度内導入の補助率と同水準)。

また医療機関が電子処方箋を発行するためには、電子署名を行わなければなりません。その準備として、まず医師などにはHPKIカードの発行が必要となります。申請から取得まで約3~4か月要する可能性もあるため、厚生労働省は電子処方箋の導入にあたって、早めにHPKIカードの発行申請をするように促しています。これらの導入準備に向けた詳細については厚生労働省のホームページにある電子処方箋のサイトで随時更新されています。

---------------------------------------

◆筆者プロフィール

---------------------------------------

森田仁計(もりた よしかず)

医療総研株式会社 認定登録医業経営コンサルタント

1982 年、埼玉県生まれ。法政大学工学部卒業後、株式会社三菱化学ビーシーエル(現LSI メディエンス)に入社し、現場営業から開発・企画業務まで携わる。2015 年、医療総研株式会社に入社し、認定登録医業経営コンサルタントとして、医療機関の経営改善や人事制度構築などの組織運営改善業務に従事。著書に『医療費の仕組みと基本がよ~くわかる本』(秀和システム)、『医業経営コンサルティングマニュアルⅠ:経営診断業務編①、Ⅱ:経営診断業務編②、Ⅲ:経営戦略支援業務編』(共著、日本医業経営コンサルタント協会)などがある。

オンライン資格確認等システムの導入義務化に経過措置が設けられる

■オンライン資格確認等システムの導入率、2022年度末58%と遅れる見込み

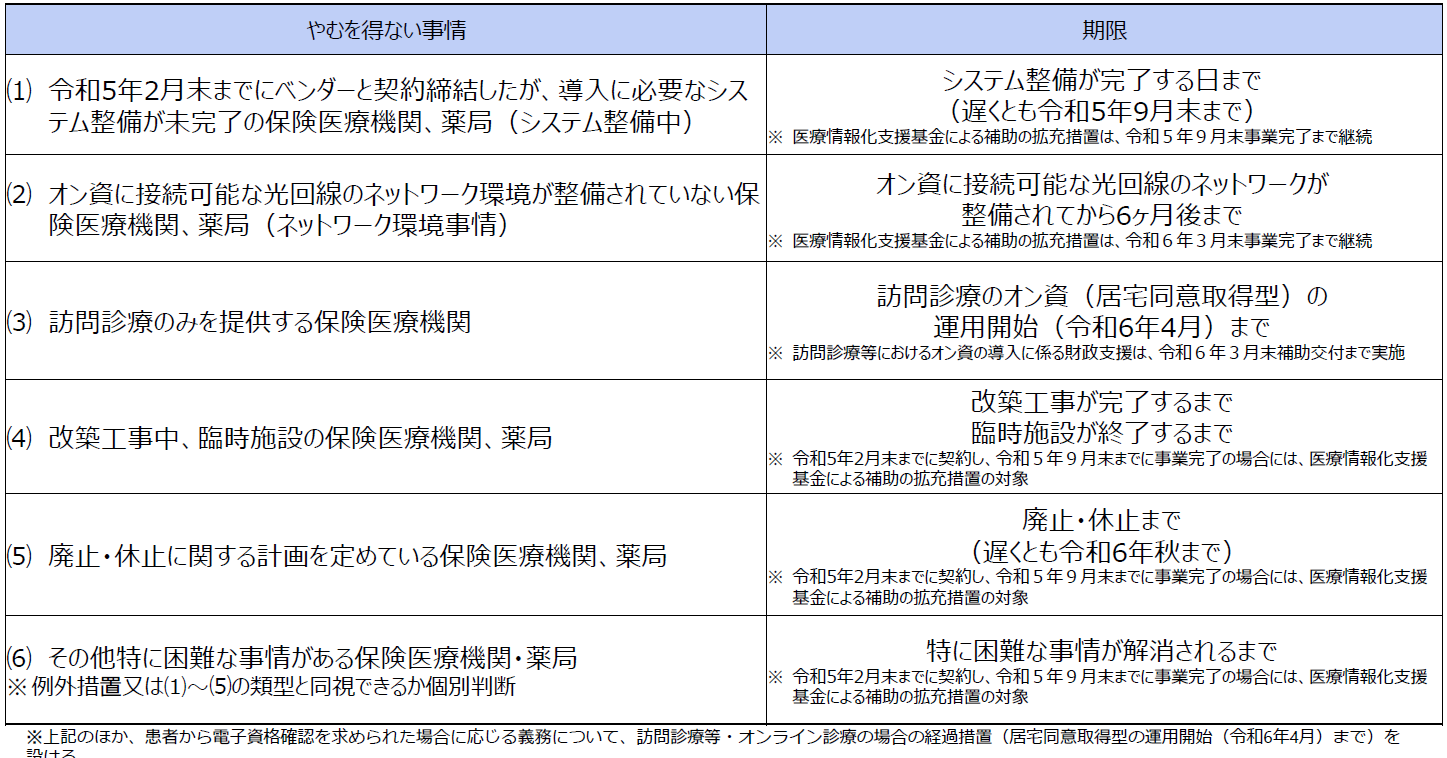

オンライン資格確認等システムについては、2023年4月の導入義務化に向け、直近に療養担当規則などの見直しや医療情報・システム基盤整備体制充実加算の新設(加算の見直し)などが行われました。さらに2024年秋には原則、紙の保険証の廃止を目指しています。しかし直近の導入ペースで見た場合のオンライン資格確認等システムの導入見込み率は、2023年3月末時点で58%と遅れている状況がわかりました(2022年12月23日中央社会保険医療協議会資料より)。こうした中でオンライン資格確認等システムの導入の原則義務化を厳格に進めてしまうと、地域の医療提供体制にも大きな影響を及ぼすことが想定されます。そこで今回、2023年4月1日からの診療報酬上の措置ということで、「原則義務化の経過措置」および「オンライン資格確認の導入・普及に関する加算の特例措置」が示されました。

■原則義務化の経過措置として6つのパターンが示される

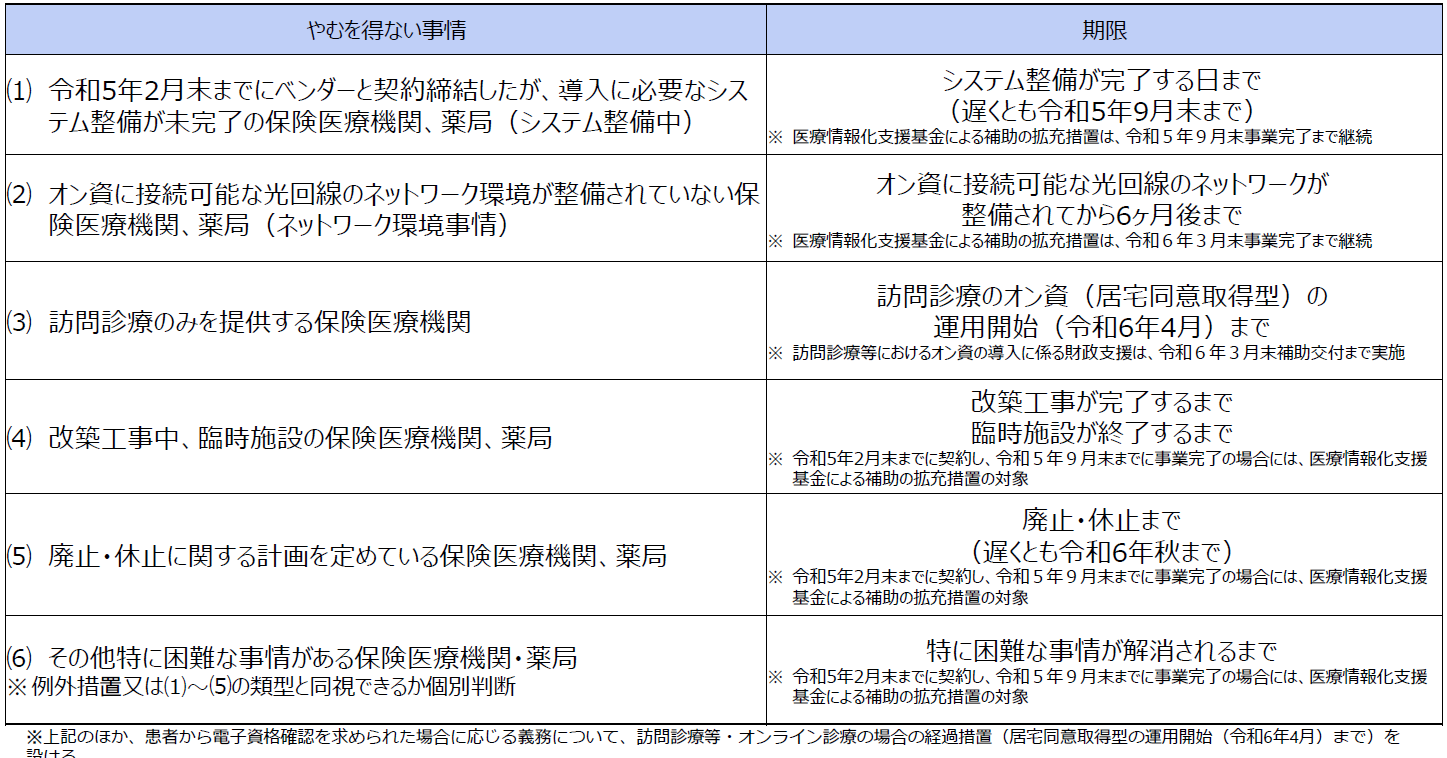

2023年度末時点で、やむを得ない事情がある医療機関等は、つぎのような期限付きの経過措置が設けられることが示されました。

たとえば(2)について、オンライン資格確認には、光回線(IP-VPN接続方式)のネットワーク環境が必要ですが、離島・山間地域など施設がある建物によっては、こうしたネットワーク環境が敷設されていない施設があります。こういった施設に関しては、接続可能な光回線のネットワーク環境が整備された後、オンライン資格確認のシステム整備を完了させる猶予期間として、「オン資に接続可能な光回線が整備されてから6ヶ月後まで」を経過措置としています。また(6)にある「その他特に困難な事情」の例示として、「自然災害等により継続的に導入が困難となる場合」や「高齢の医師等でレセプト取扱件数が少ない場合(目安として、2022年4月時点で常勤の医師等が高齢、かつ月平均レセプト件数が50件以下)」などを挙げています。

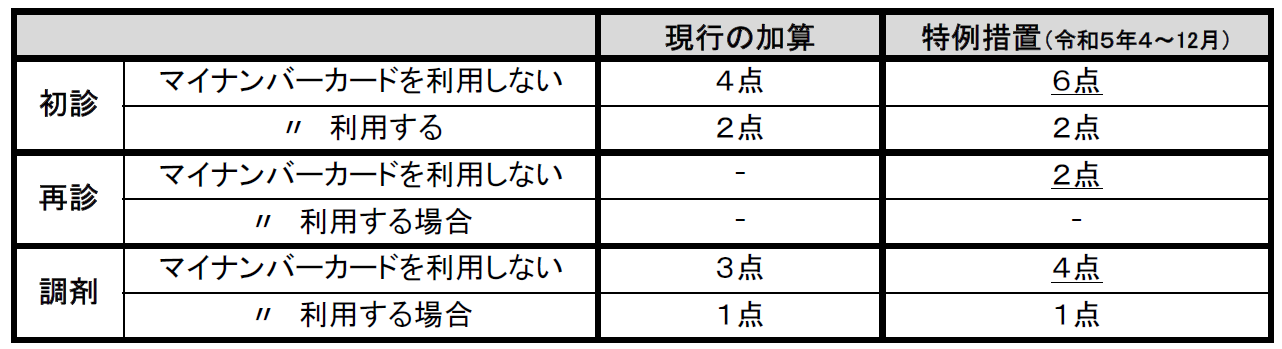

■医療情報・システム基盤整備体制充実加算の拡充、再診にも加算

医療DXの推進のためのオンライン資格確認の導入・普及の徹底の観点から、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」について、(1)初診時・調剤時の評価を見直し(2)再診時についても新たな評価を行う特例措置が、2023年4月から12月までの9ヶ月間、時限的に適用されることになりました。それにあわせてオンライン請求を更に普及する観点から、当該加算の算定要件であるオンライン請求の実施については、(3)2023年12月31日までにオンライン請求を開始することを地方厚生局長等に届け出た場合には要件を満たしたものとみなすという特例措置が講じられることになりました。

今回の加算拡充に関しては、前回と同様に患者負担増加を懸念する声も聞かれます。そのため附帯意見として、来年2023年12月末までの措置とし延長は行わないことやオンライン請求の導入やその体制整備もあわせて強力に促進することなどが挙げられています。

その他、令和5年4月1日からの診療報酬上の措置については、医薬品の供給が不安定な状況を踏まえ、患者への適切な薬剤の処方や、保険薬局の地域における協力促進などの観点から、医療機関・保険薬局に対する加算の特例措置が示されています。

資料出典:厚生労働省 中央社会保険医療協議会 総会(第535回)を抜粋

---------------------------------------

◆筆者プロフィール

---------------------------------------

森田仁計(もりた よしかず)

医療総研株式会社 認定登録医業経営コンサルタント

1982 年、埼玉県生まれ。法政大学工学部卒業後、株式会社三菱化学ビーシーエル(現LSI メディエンス)に入社し、現場営業から開発・企画業務まで携わる。2015 年、医療総研株式会社に入社し、認定登録医業経営コンサルタントとして、医療機関の経営改善や人事制度構築などの組織運営改善業務に従事。著書に『医療費の仕組みと基本がよ~くわかる本』(秀和システム)、『医業経営コンサルティングマニュアルⅠ:経営診断業務編①、Ⅱ:経営診断業務編②、Ⅲ:経営戦略支援業務編』(共著、日本医業経営コンサルタント協会)などがある。

かかりつけ医機能の制度整備に向けた議論、大詰めを迎える

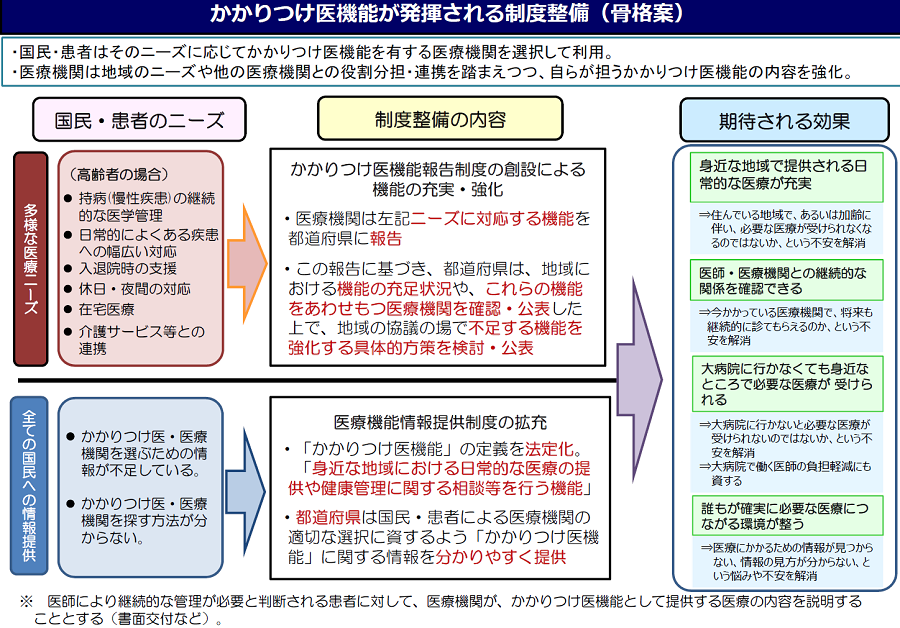

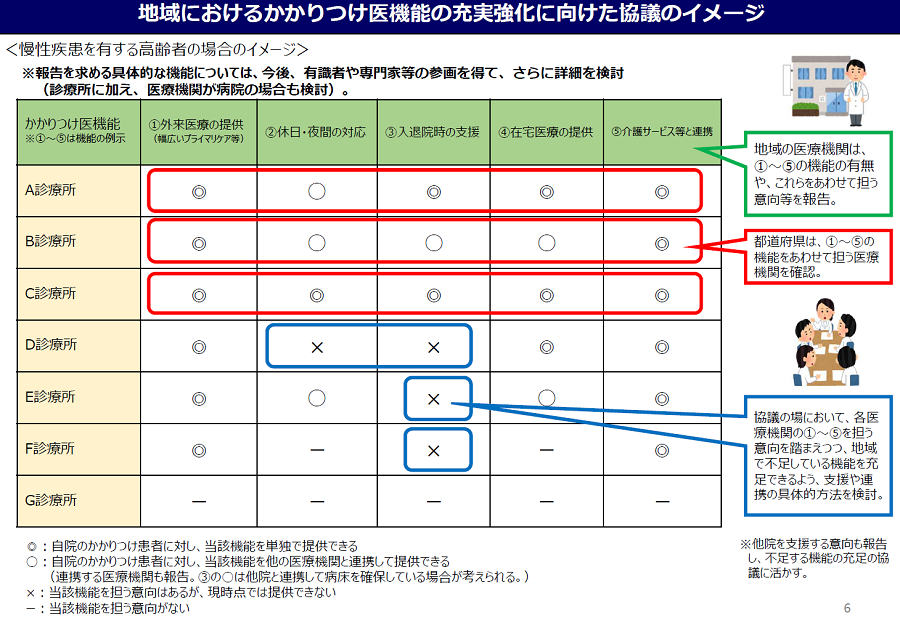

かかりつけ医機能が発揮される制度整備の骨格案として、厚労省は「かかりつけ医機能報告制度」を創設、あわせて「医療機能情報提供制度」の拡充を図ることで、国民・患者が適切な医療機関を選択しやすい環境を整備する考えを示しました。

■かかりつけ医機能報告制度創設と医療機能情報提供制度拡充の2本柱

かかりつけ医機能をめぐっては、今後の超高齢化社会への対応やコロナ禍で浮き彫りとなった医療提供体制の脆弱さから、その機能発揮の重要性が高まっており、これまで各所で議論が続けられてきました。厚生労働省は今回、社会保障審議会医療部会において、かかりつけ医機能の制度整備に関する骨格案を提示し、最終的な詰めの議論が展開されました。

かかりつけ医機能の制度整備に関する骨格案として、まず1つ目に「かかりつけ医機能報告制度」の創設があります。かかりつけ医機能報告制度とは、医療機関がニーズ(高齢者の場合、慢性疾患の継続的管理や日常的によくある疾患への幅広い対応、休日・夜間の対応など)に対応する機能を都道府県に報告し、それを基に都道府県が地域における機能の充足状況やこれらの機能をもつ医療機関を確認・公開をしていく制度となります。そのうえで地域の協議の場で不足する機能を強化する具体的な方策を都道府県で検討することになります。

具体的な方策の例として、「病院勤務医が地域で開業し地域医療を担うための研修や支援の企画実施」「地域で不足する機能を担うことを既存又は新設の医療機関に要請」「医療機関同士の連携の強化」「在宅医療を積極的に担う医療機関や在宅医療の拠点の整備」「地域医療連携推進法人の設立活用」が示されています。

続いて、「医療機能情報提供制度」の拡充についてです。こちらについては「身近な地域における日常的な医療の提供や健康管理に関する相談等を行う機能」というかかりつけ医機能を法定化したうえで、現行の制度を拡充していこうという考えです。

これらが整備されることで、国民・患者はニーズに応じてかかりつけ医機能を有する医療機関の選択が可能となり、一方、医療機関は地域のニーズや他の医療機関との役割分担・連携を踏まえつつ、自らが担うかかりつけ医機能を強化することになります。

今回示された骨格案は、検討としてあがっていたかかりつけ医の登録制という医師と患者の関係性を明確に示すものとは異なるものといえます。そこで患者に対するかかりつけの関係については、「医師により継続的な医学管理が必要と判断される患者に対して、患者が希望する場合に、医療機関が書面交付などにより、かかりつけ医機能として提供する医療の内容を説明する」という方向で検討されています。書面の具体的な内容や交付手続きなどは、今後有識者や専門家などを交えてさらに検討していく考えです。

これらの制度整備のスケジュールとして、2023年度に制度設計の議論を進め、かかりつけ医機能報告制度は24~25年度頃に個々の医療機関からの報告と地域の協議の場での議論を実施し、26年度以降に医療計画に適宜反映。また医療機能情報提供制度の情報提供項目見直しは、24年度以降の全国統一システムの導入に合わせて実施する見通しとなっています。

※各図表の出典:第94回社会保障審議会医療部会「資料1かかりつけ医機能が発揮される制度整備について」

---------------------------------------

◆筆者プロフィール

---------------------------------------

森田仁計(もりた よしかず)

医療総研株式会社 認定登録医業経営コンサルタント

1982 年、埼玉県生まれ。法政大学工学部卒業後、株式会社三菱化学ビーシーエル(現LSI メディエンス)に入社し、現場営業から開発・企画業務まで携わる。2015 年、医療総研株式会社に入社し、認定登録医業経営コンサルタントとして、医療機関の経営改善や人事制度構築などの組織運営改善業務に従事。著書に『医療費の仕組みと基本がよ~くわかる本』(秀和システム)、『医業経営コンサルティングマニュアルⅠ:経営診断業務編①、Ⅱ:経営診断業務編②、Ⅲ:経営戦略支援業務編』(共著、日本医業経営コンサルタント協会)などがある。

第8次医療計画の外来医療ガイドライン、外来医師多数区域や新規開業者以外でも地域で不足する医療機能を担うよう求める

第8次医療計画に関する議論が大詰めを迎えています。これまで検討会や下部組織のワーキンググループでは、都道府県が医療計画を作成する(2023年度中に作成)際の拠り所となる基本指針を、2022年度中に都道府県に提示できるように論議を進めてきました。検討会で年内まで意見を整理し、それをもとに厚労省で年度末(2023年3月頃)に指針を示すスケジュールとなっています。

11月24日の第19回第8次医療計画等に関する検討会では、第8次医療計画に関する検討会・ワーキングでのこれまでの論議を踏まえた「意見のとりまとめ(たたき台)」が提示されました。とりまとめ資料では、2024年度開始の第8次医療計画に向けて見直しが必要とする事項として、▼医療計画全体▼5疾病・6事業および在宅医療のそれぞれの医療提供体制等▼外来医療にかかる医療提供体制の確保に関するガイドライン▼医師確保計画策定ガイドライン―の4項目を挙げています。

本稿では、「外来医療にかかる医療提供体制の確保に関するガイドライン」の項目について、一部ご紹介していきます。

当項目には、

①外来医師偏在指標を活用した取組み

②医療機器の効率的な活用

③地域における外来医療の機能分化及び連携

に関して記載されています。

①に関しては、策定した外来医療計画は、住民に対しわかりやすく周知するほか、取組の実効性を確保する観点からは、金融機関等へ情報提供を行うことが重要であるとし、また外来医師多数区域以外や新規開業者以外においても、地域の実情に応じて、地域で不足する医療機能を担うように求めることができることとするとしています。

さらに、地域に必要な外来医療提供体制の構築を進める観点から、都道府県は、地域で不足する医療機能(夜間・休日の診療、在宅医療、公衆衛生等)について、具体的な目標を定め、達成に向けた取組の進捗評価が求められることになります。

②に関しては、医療機器の配置や稼働状況等の可視化を行い、共同利用を促進する方向性となります。また地域の医療資源を可視化する観点から、 新たに医療機器を購入する医療機関に対しては、購入後の当該医療機器の稼働状況について、都道府県へ報告を求めることが明記されています。

③に関しては、地域の医療機関の外来機能の明確化や連携状況を可視化し、患者による医療機関の適切な選択を支援することを目的に、紹介受診重点医療機関となる医療機関の名称に加え、外来機能報告で把握可能な紹介受診重点外来の実施状況等情報を、外来医療計画の記載事項として、新たに盛り込むとしています。

まだ「意見のとりまとめ(たたき台)」、いわゆる案の段階ですが、上記のような方向性が示されています。また年内までに最終的な意見のとりまとめが行われる予定ですので、議論も大詰めを迎えているといえます。今後の動向に注目したいところです。

---------------------------------------

◆筆者プロフィール

---------------------------------------

森田仁計(もりた よしかず)

医療総研株式会社 認定登録医業経営コンサルタント

1982 年、埼玉県生まれ。法政大学工学部卒業後、株式会社三菱化学ビーシーエル(現LSI メディエンス)に入社し、現場営業から開発・企画業務まで携わる。2015 年、医療総研株式会社に入社し、認定登録医業経営コンサルタントとして、医療機関の経営改善や人事制度構築などの組織運営改善業務に従事。著書に『医療費の仕組みと基本がよ~くわかる本』(秀和システム)、『医業経営コンサルティングマニュアルⅠ:経営診断業務編①、Ⅱ:経営診断業務編②、Ⅲ:経営戦略支援業務編』(共著、日本医業経営コンサルタント協会)などがある。

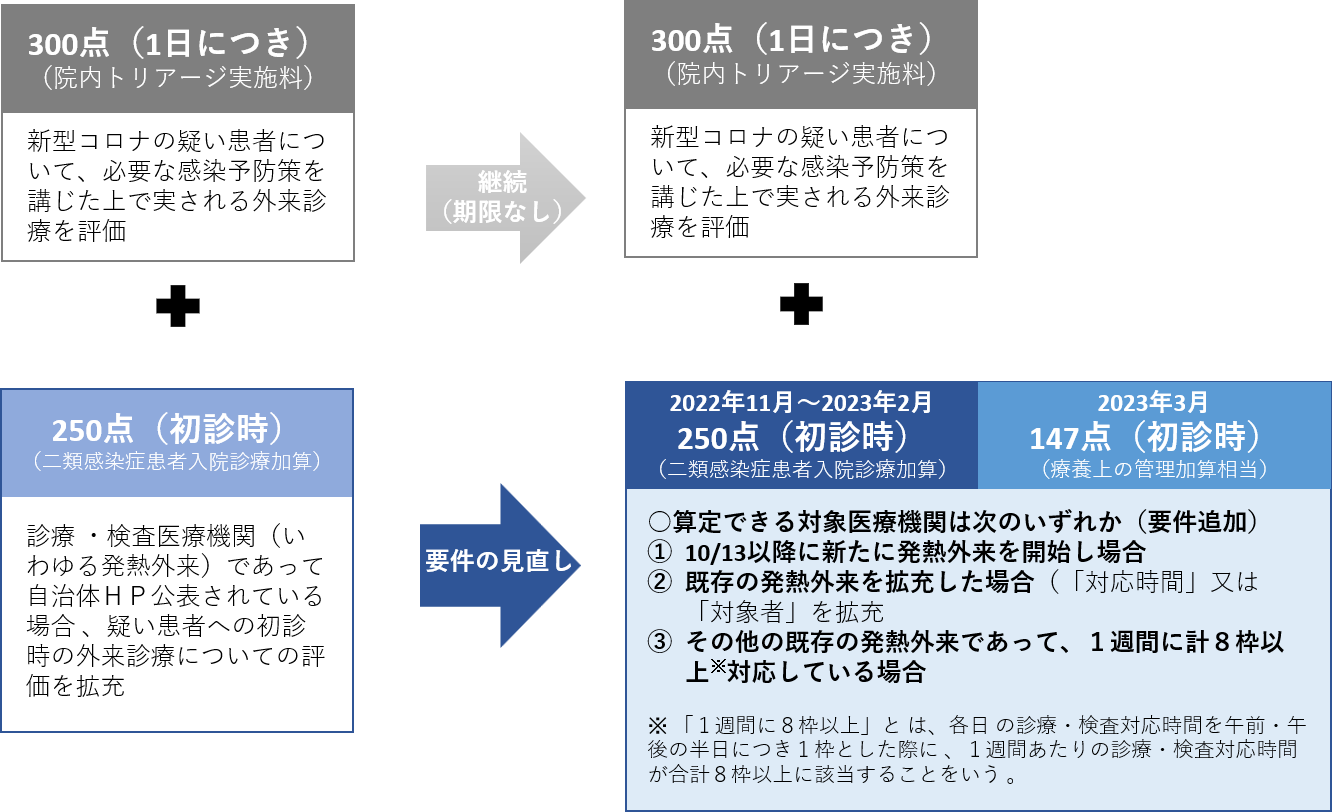

新型コロナの疑い患者への外来診療の特例、要件などを見直し11月以降も延長

■冬のコロナ・インフル同時流行に備えて

新型コロナの疑い患者を診療した場合、いわゆる発熱外来において、院内トリアージ実施料300点に加え、二類感染症患者入院診療加算250点を算定できる臨時的な特例措置が講じられていましたが、この特例措置は2022年10月末日までとされていました。

しかしこの冬のコロナとインフルエンザの同時流行を見据え、要件などを見直したうえで当該特例措置が11月以降も延長することが「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その79)」で事務連絡されました。

■主な見直しの内容

今回の主な見直し内容として、対象となる医療機関の要件が厳格化されました。具体的には、①新たに発熱外来を開始した場合、②既存の発熱外来を拡充した場合(対応時間、対象者の拡充)③既存の発熱外来の体制を維持する医療機関であって、1週間に計8枠以上対応している場合のいずれかに該当することが必要となります。該当する医療機関については、11月から2023年2月末までは引き続き250点を、2023年3月は147点を、院内トリアージ実施料300点に加えて算定できることができます。

対象となる医療機関の要件②の「対応時間の拡充」とは、11月以降※、診療・検査対応時間が、10月13日時点の公表時間と比べ、一週間あたり30 分以上拡充している場合を指します。同様に「対象者の拡充」とは、11月以降※、新たに、診療対象患者について、過去に通院歴の無い患者にも拡充している場合を指します。(※2022年3月については「11月以降」は「3月以降」と読み替える)

◎11月以降の新型コロナの疑い患者への外来診療の特例

出典:新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その79)をもとに加工・作成

算定要件としてはこれまで通り、

「診療・検査医療機関」として都道府県から指定され、その旨が公表されている医療機関において、

その診療・検査対応時間内に、新型コロナウイルス感染症であることが疑われる患者に対し、必要な感染予防策を講じた上で外来診療を実施した場合であって、患者の傷病について

医学的に初診といわれる診療行為があるときに算定ができます。

なお、算定開始は、該当することとなった日の属する週の初日(月曜日)から、当該加算を算定することができます。

またこのほかにも、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その79)」では、

自宅・宿泊療養中の新型コロナ患者のうち、重症化リスクの高い人に対して、電話等を用いて診療した場合の特例的評価として、二類感染症患者入院診療加算250点に加え、147点を更に算定できる特例措置も10月末までであったが、11月以降も要件等を一部見直した上で延長されることが通知されています。

詳しくは、こちらをご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/001005681.pdf

---------------------------------------

◆筆者プロフィール

---------------------------------------

森田仁計(もりた よしかず)

医療総研株式会社 認定登録医業経営コンサルタント

1982 年、埼玉県生まれ。法政大学工学部卒業後、株式会社三菱化学ビーシーエル(現LSI メディエンス)に入社し、現場営業から開発・企画業務まで携わる。2015 年、医療総研株式会社に入社し、認定登録医業経営コンサルタントとして、医療機関の経営改善や人事制度構築などの組織運営改善業務に従事。著書に『医療費の仕組みと基本がよ~くわかる本』(秀和システム)、『医業経営コンサルティングマニュアルⅠ:経営診断業務編①、Ⅱ:経営診断業務編②、Ⅲ:経営戦略支援業務編』(共著、日本医業経営コンサルタント協会)などがある。

「医療DXにより実現される社会」の共有、オンライン資格確認がその基盤-医療DX推進本部の初会合-

■医療DX推進本部の初会合開催

世界に先駆けて少子化等が進んでいる我が国において、特に国民一人一人の健康寿命の延伸、医療現場における業務効率化の促進、医療等の各種サービスの効率的、効果的な提供を行っていく上で、医療分野のデジタルトランスフォーメーション、医療DXの取組を進めていくことは非常に重要といえます。その旗振り役ともいえる医療DX推進本部の第1回目が2022年10月12日に開催されました。

医療DX推進本部は、内閣に設置された岸田内閣総理大臣を本部長とする部であり、医療DX推進に関連する施策の進捗状況等を共有・検証すること等を目的とされています。

■医療DXの3つの柱

医療DXに関しては、骨太方針2022にも盛り込まれている内容であり、その推進の背景の1つには、今般の新型コロナウイルス感染症流行への対応が挙げられます。今回の対応を踏まえ、平時からのデータ収集の迅速化や収集範囲の拡充、医療のデジタル化による業務効率化やデータ共有を通じた医療の「見える化」の推進等により、次の感染症危機において迅速に対応可能な体制を構築することが急務であるという課題が認識されました。近年、さまざまな業種でDX化が進んでいますが、今回の対応により、医療分野におけるDX化が非常に遅れていることが浮き彫りになったといえます。

これらの状況を改善するために、当面つぎの3つの柱を中心に進めていく方向性が示されています。具体的には、「全国医療情報プラットフォームの創設」「電子カルテ情報の標準化等」「診療報酬改定DX」になります。

■医療DXにより実現される社会

第1回目の医療DX推進本部では、医療DXにより実現される社会の共有が図られました。

出典:医療DX推進本部(第1回 令和4年10月12日(水)) 資料4:医療DXにより実現される社会(厚生労働大臣提出資料)

具体的には、

①誕生から現在までの生涯にわたる保健医療データが自分自身で一元的に把握可能となることにより、個人の 健康増進に寄与

②本人同意の下で、全国の医療機関等が必要な診療情報を共有することにより、切れ目なく質の高い医療の受療が可能

③デジタル化による医療現場における業務の効率化、人材の有効活用

④保健医療データの二次利用による創薬、治験等の医薬産業やヘルスケア産業の振興

の4つになります。

③について補足すると、デジタル化による医療現場における業務効率化により、次の感染症危機において、必要な情報を迅速かつ確実に取得できるとともに、医療現場における情報入力等の負担の軽減が可能となります。また診療報酬改定に関する作業の効率化により、医療従事者のみならず、医療情報システムに関与する人材の有効活用、費用の低減を実現することで、医療保険制度全体の運営コストの削減が期待されています。

■オンライン資格確認が基盤、閲覧可能な項目も拡大

図表をみてもわかるとおり、医療DXの基盤となるものが、オンライン資格確認となります。2023年4月より医療機関・保険薬局にその導入が原則、義務付けされたのも、その重要性の高さからと推察されます。

また直近では、2022年9月より、オンライン資格確認等システムを通じて閲覧できる情報が、放射線治療・画像診断・病理診断・医学管理等といった診療行為などにも拡大されました。さらには、2023年5月をめどに、手術(移植・輸血含む)や短期滞在手術等基本料の閲覧も予定されています。

まだまだハード・ソフト面も含め、乗り越える課題は多いですが、今後の日本の状況を踏まえると、医療DXへの取組みは不可避と考えます。医療DX推進本部を筆頭に、よりよい形で医療DXが進んでいくことが期待されます。

---------------------------------------

◆筆者プロフィール

---------------------------------------

森田仁計(もりた よしかず)

医療総研株式会社 認定登録医業経営コンサルタント

1982 年、埼玉県生まれ。法政大学工学部卒業後、株式会社三菱化学ビーシーエル(現LSI メディエンス)に入社し、現場営業から開発・企画業務まで携わる。2015 年、医療総研株式会社に入社し、認定登録医業経営コンサルタントとして、医療機関の経営改善や人事制度構築などの組織運営改善業務に従事。著書に『医療費の仕組みと基本がよ~くわかる本』(秀和システム)、『医業経営コンサルティングマニュアルⅠ:経営診断業務編①、Ⅱ:経営診断業務編②、Ⅲ:経営戦略支援業務編』(共著、日本医業経営コンサルタント協会)などがある。