2022 年 10 月 11 日公開

医療・介護制度改革の主な論点が固まる-全世代型社会保障構築会議-

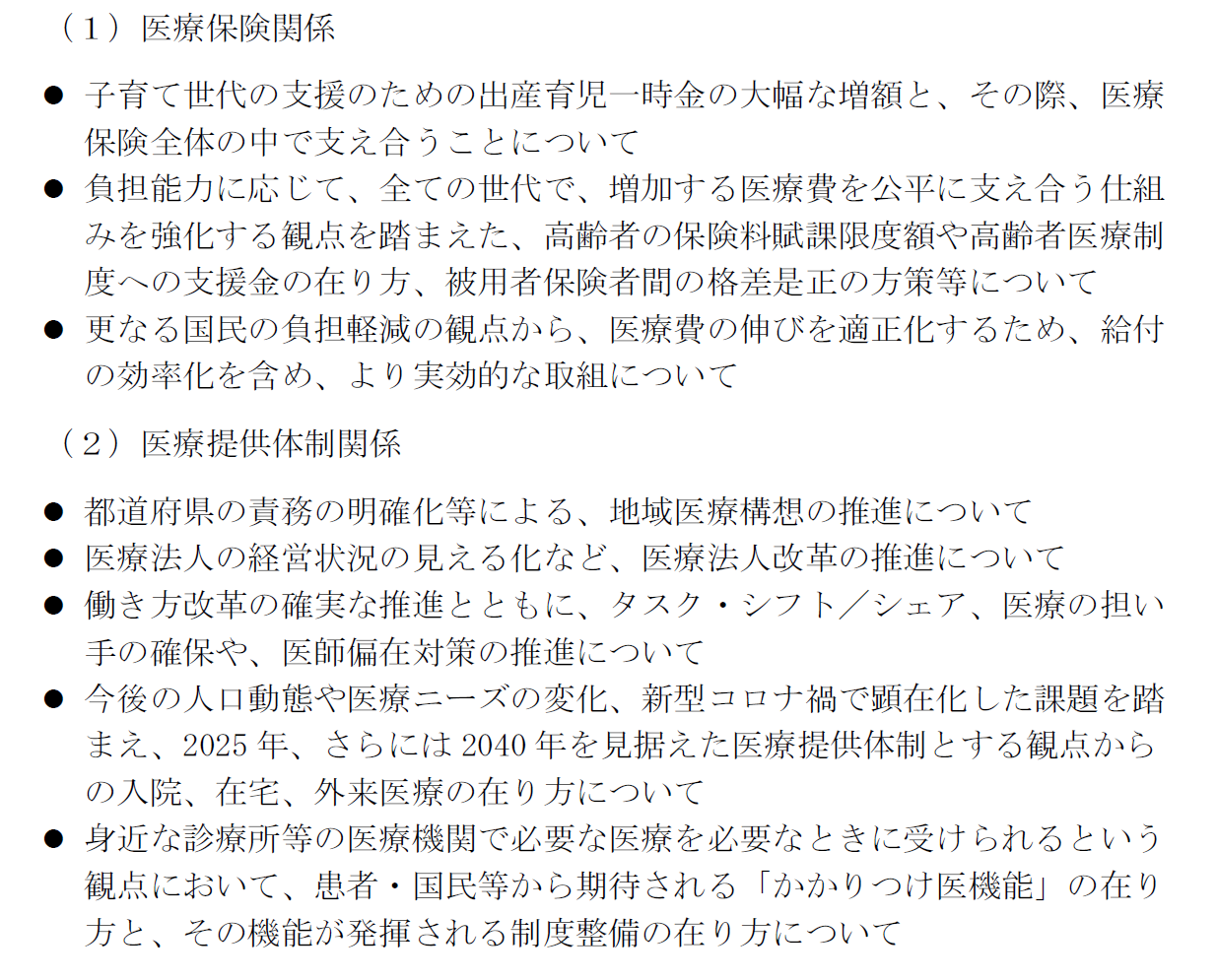

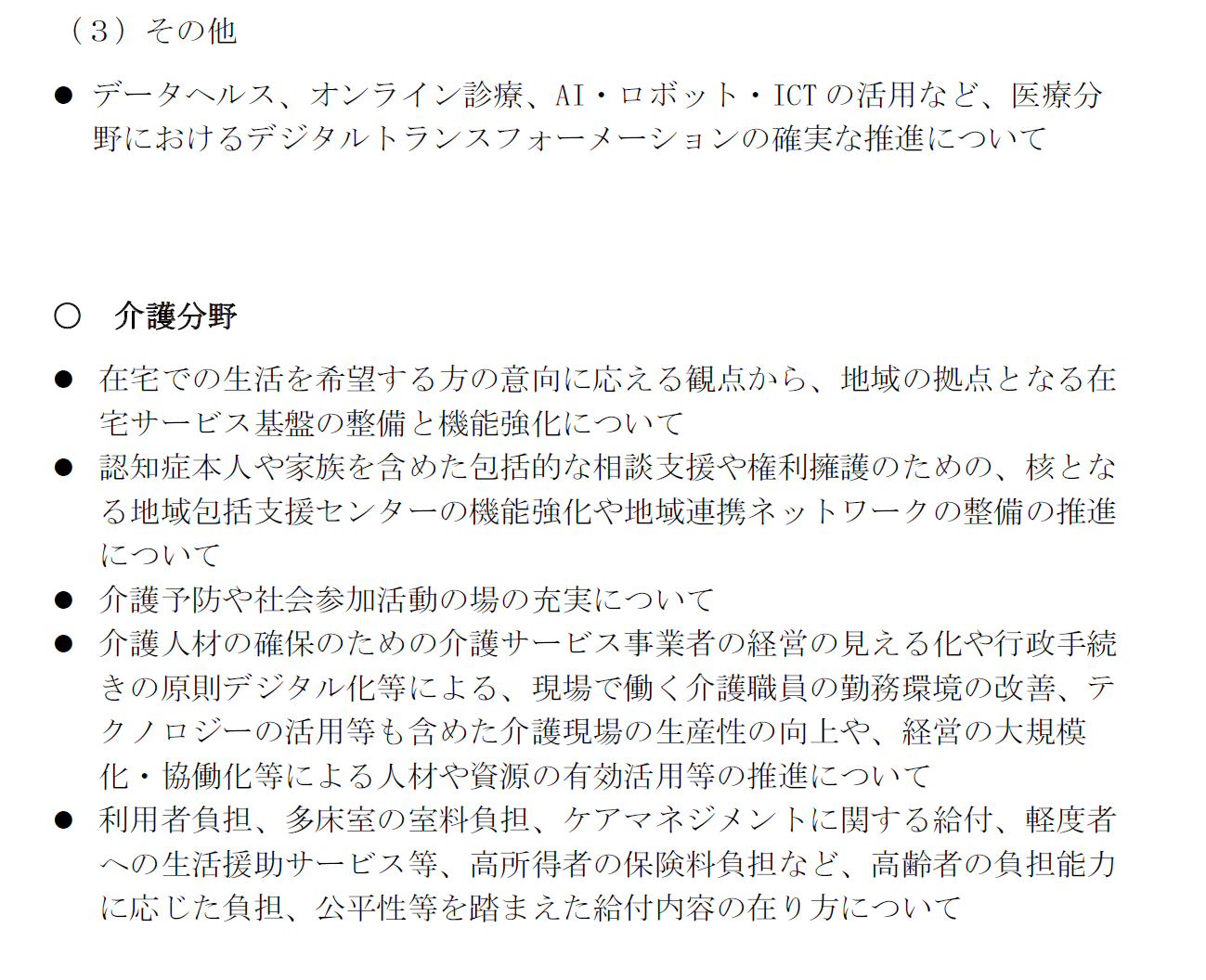

<Point> ■今後の医療・介護制度の改革の主な論点 <医療・介護制度の改革についての主な論点>

---------------------------------------

2022 年 9 月 28 日公開

後期高齢者医療における窓口負担割合の見直しに伴う配慮措置

2022年10月以降は、75歳以上の人でも自己負担割合が1割から2割に変更されます。それに伴い、厚生労働省から「後期高齢者医療における窓口負担割合の見直しに伴う配慮措置に係る事務処理等について」が通知されました。■1割から2割負担へ ■負担増への配慮措置の仕組み ※1 65~74歳で一定の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた方を含む。

また払い戻しに当たっては、払い戻し先となる高額療養費の口座は自身での登録が必要です。今回2割負担となる方で、払い戻し先の高額療養費の口座が登録されていない方には、各都道府県の後期高齢者医療広域連合や市区町村から申請書が郵送され、手続きを行う必要があります。さらに、医療費の還付を装った詐欺などへの注意も必要ということで、それに関して注意を呼び掛けています。

---------------------------------------

2022 年 9 月 13 日公開

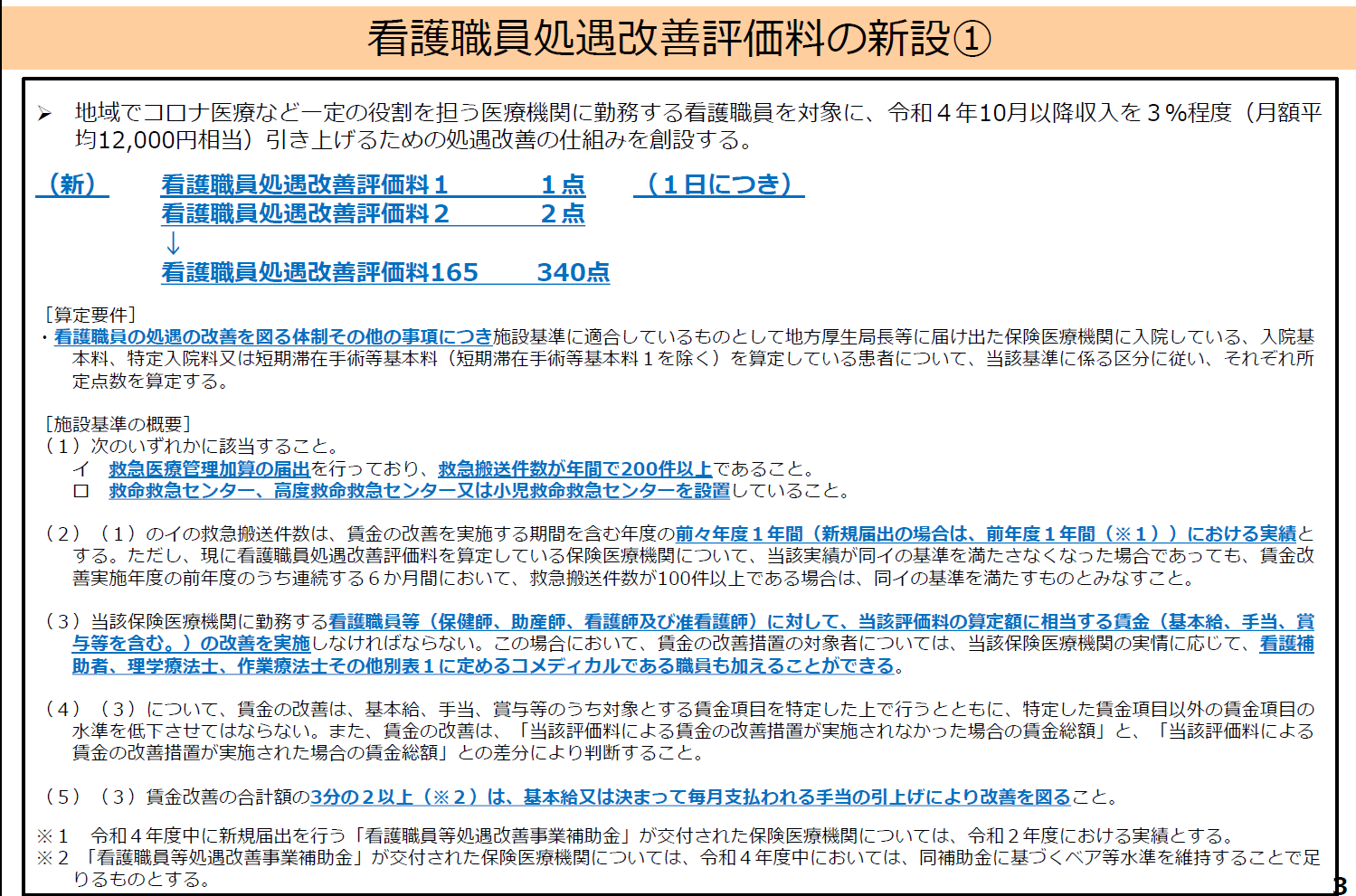

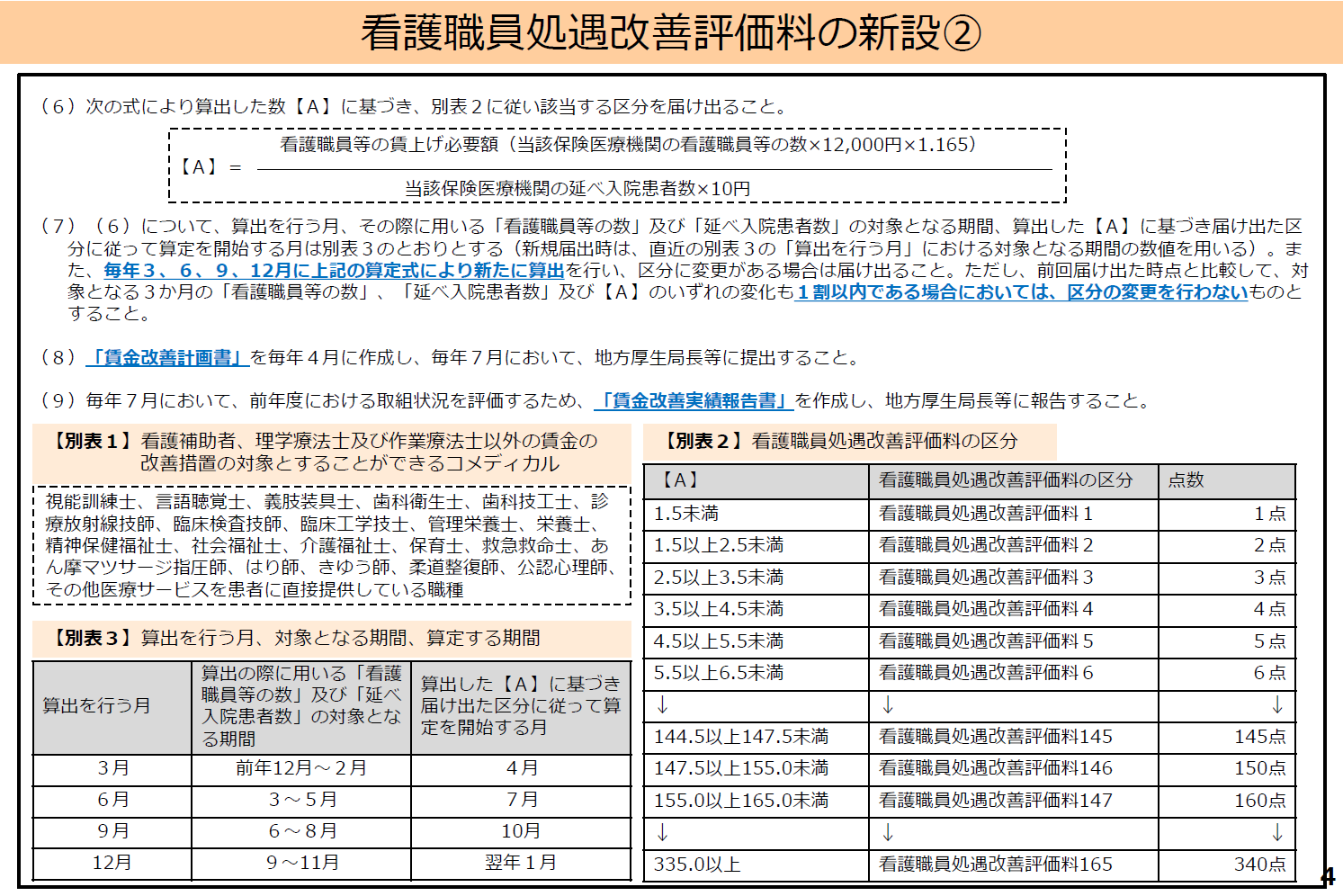

看護師処遇改善の議論決着、10月から看護職員処遇改善評価料がスタート

政府の「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」の一環として看護職員の処遇改善についての議論が、これまで継続的に行われてきました。今回その議論の着地点として、「看護職員処遇改善評価料」が新設されました。

「令和4年度診療報酬改定の概要看護における処遇改善」(令和4年9月5日厚生労働省保険局医療課)より抜粋

---------------------------------------

2022 年 8 月 31 日公開

2023年4月よりオンライン資格確認導入、原則義務化へ

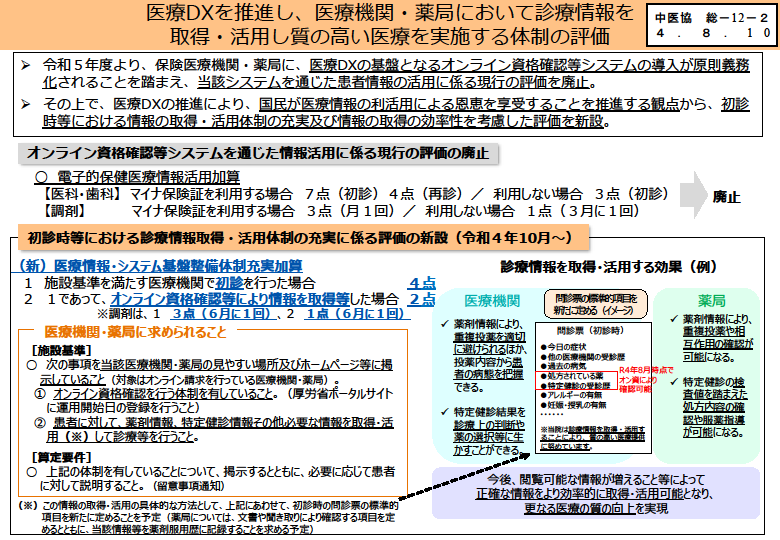

8月10日の中央社会保険医療協議会・総会で答申が行われたものの1つにオンライン資格確認等システムの導入促進に向けたものがあります。

そこで今回、オンライン資格確認等システムの導入を促進するために、大きな見直しが行われることになりました。

---------------------------------------

2022 年 8 月 2 日公開

コロナ感染拡大における医療機関・保健所の負担軽減などに関する事務連絡

新型コロナウイルス感染症の感染拡大が急激に広がる中で、厚生労働省は7月22日に「オミクロン株のBA.5 系統への置き換わりを見据えた感染拡大に対応するための医療機関・保健所の負担軽減等について」の事務連絡を行いました。■ハイリスク施設以外についても特定・行動制限を行うことは可 ■外来の逼迫回避に向け自ら検査した結果による療養開始の導入など

---------------------------------------

2022 年 7 月 20 日公開

第8次医療計画、「外来医療の提供体制」についての議論スタート

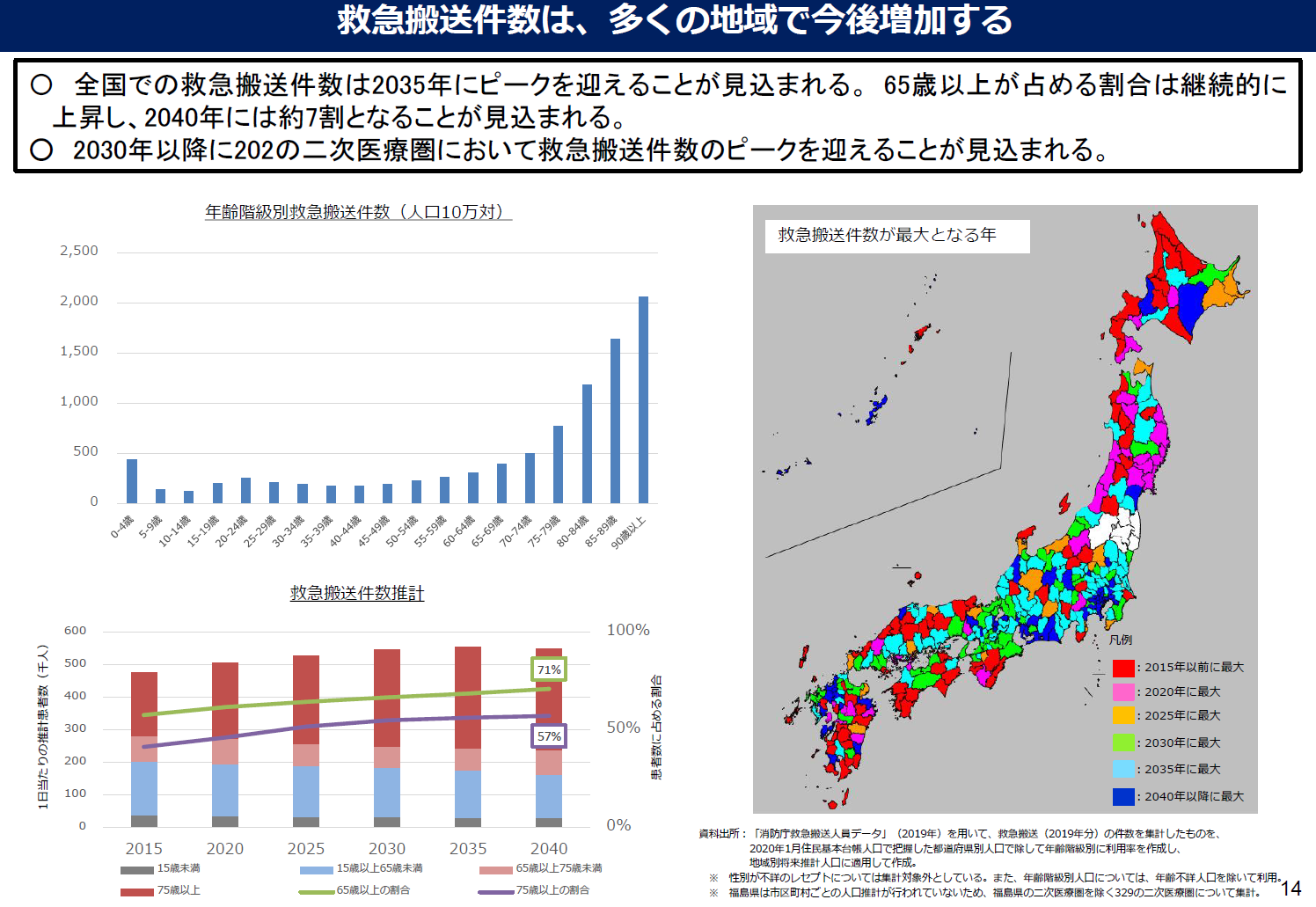

外来医療計画とは、医療法に規定する、医療計画における「外来医療に係る医療提供体制の確保に関する事項」を定めたもので、外来医療需要、約65%の二次医療圏で既に減少傾向 〇外来患者数の減少が想定されている中、次期外来医療計画における二次医療圏毎の人口推計や外来患者数推計等を踏まえた計画の策定

---------------------------------------

2022 年 7 月 6 日公開

外来医療の機能の明確化・連携に向けて

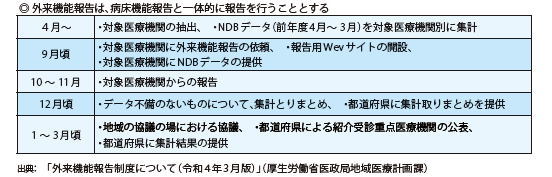

地域の医療機関の外来機能の明確化・連携に向けて、データに基づく議論を地域で進めるため、「外来機能報告制度」が今年度からスタートします。「外来機能報告制度」による報告を踏まえて「地域の協議の場」で必要な協議を行い、2023年4月から「紹介受診重点医療機関」を明確化していきます。「外来機能報告制度」、「紹介受診重点医療機関」のあらましをみていきましょう。紹介受診重点医療機関の概要 NDBデータを活用した「外来機能報告制度」も今年度から開始に

---------------------------------------

2022 年 6 月 21 日公開

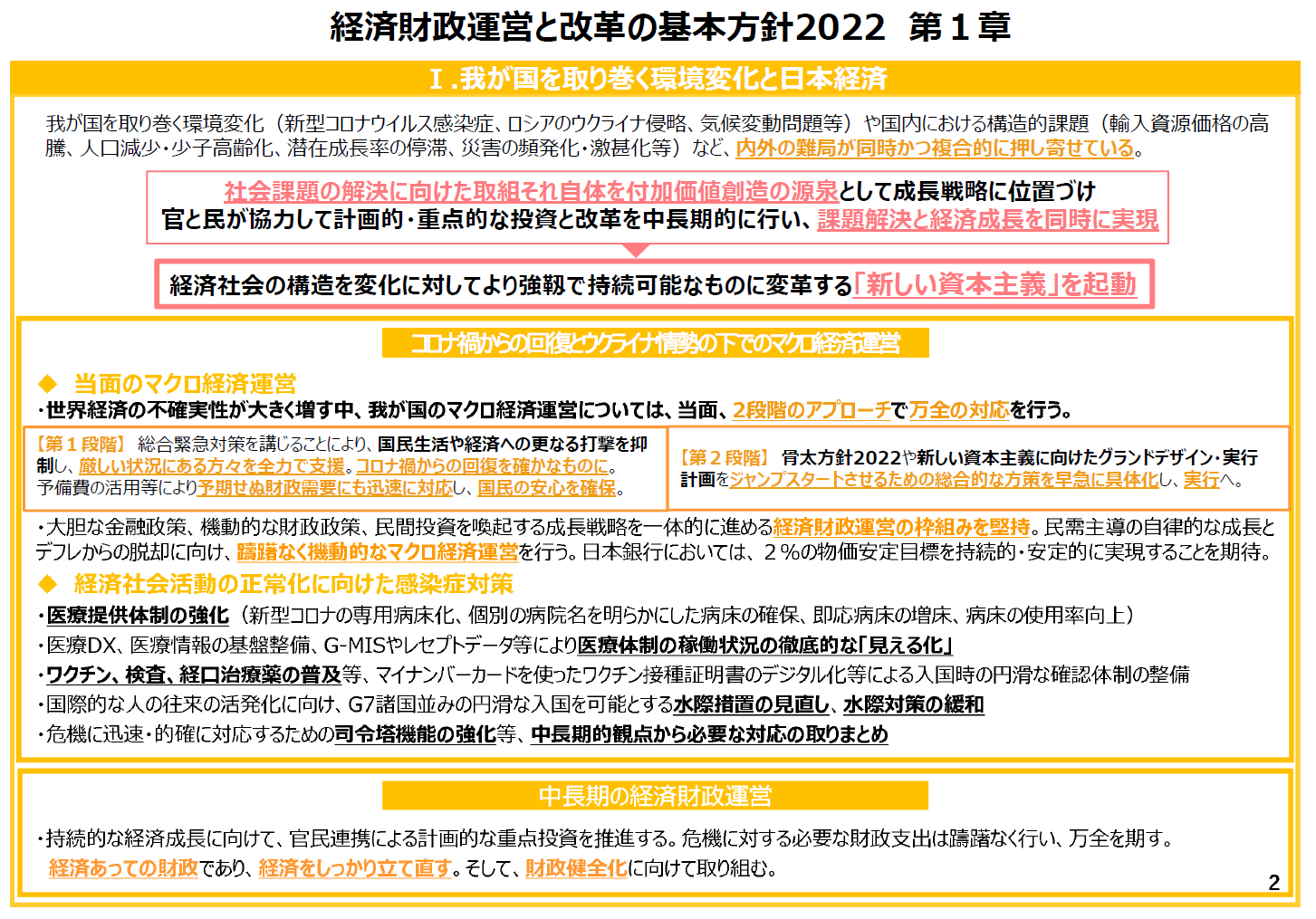

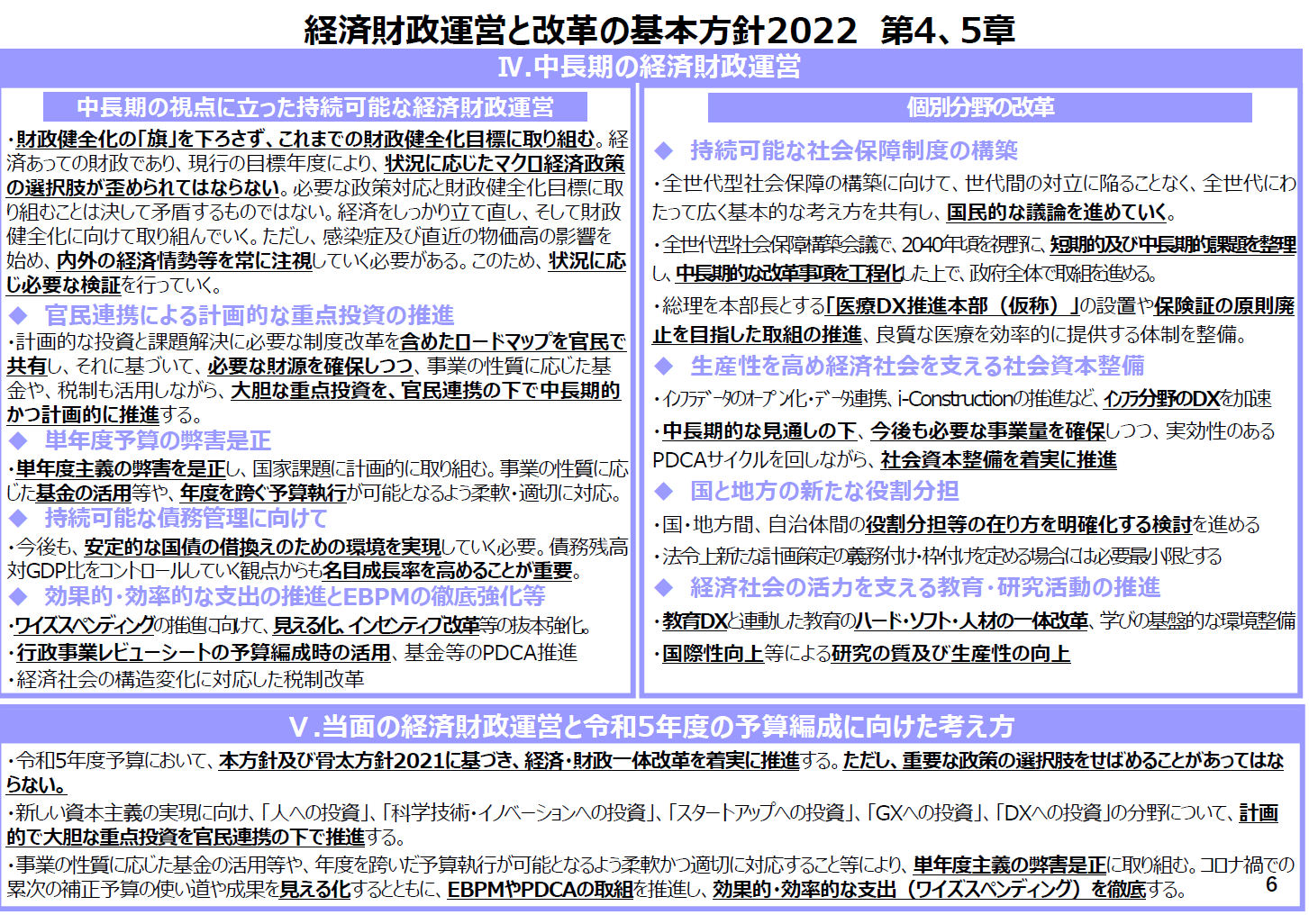

骨太方針2022、新型コロナウイルス感染症対策・社会保障制度基盤の強化・医療介護DXの推進など

2023年度予算に向けた「経済財政運営と改革の基本方針2022(骨太方針2022)」が、6月7日に閣議決定されました。医療制度に関連する内容としては、【1】新型コロナウイルス感染症対策に対する医療提供体制の強化、【2】医療・介護提供体制などの社会保障制度基盤の強化、【3】医療・介護分野におけるDXなどの推進 -などについて触れられています。今回はその内容について一部ご紹介します。【1】新型コロナウイルス感染症対策 については、必要な財政支援や見える化等により医療提供体制の強化を進めることで、一日も早い経済社会活動の正常化を目指すとしています。医療提供体制の強化については、具体的には以下の方向性が示されています。【2】医療・介護提供体制などの強化 については、今後の医療ニーズや人口動態の変化、コロナ禍で顕在化した課題を踏まえ、質の高い医療を効率的に提供できる体制を構築すべく、機能分化と連携を一層重視した医療・介護提供体制等の国民目線での改革を進めるとしています。【3】医療・介護分野におけるDXなどの推進 についても強く言及されており、具体的には以下の項目が挙げられています。

---------------------------------------

2022 年 6 月 7 日公開

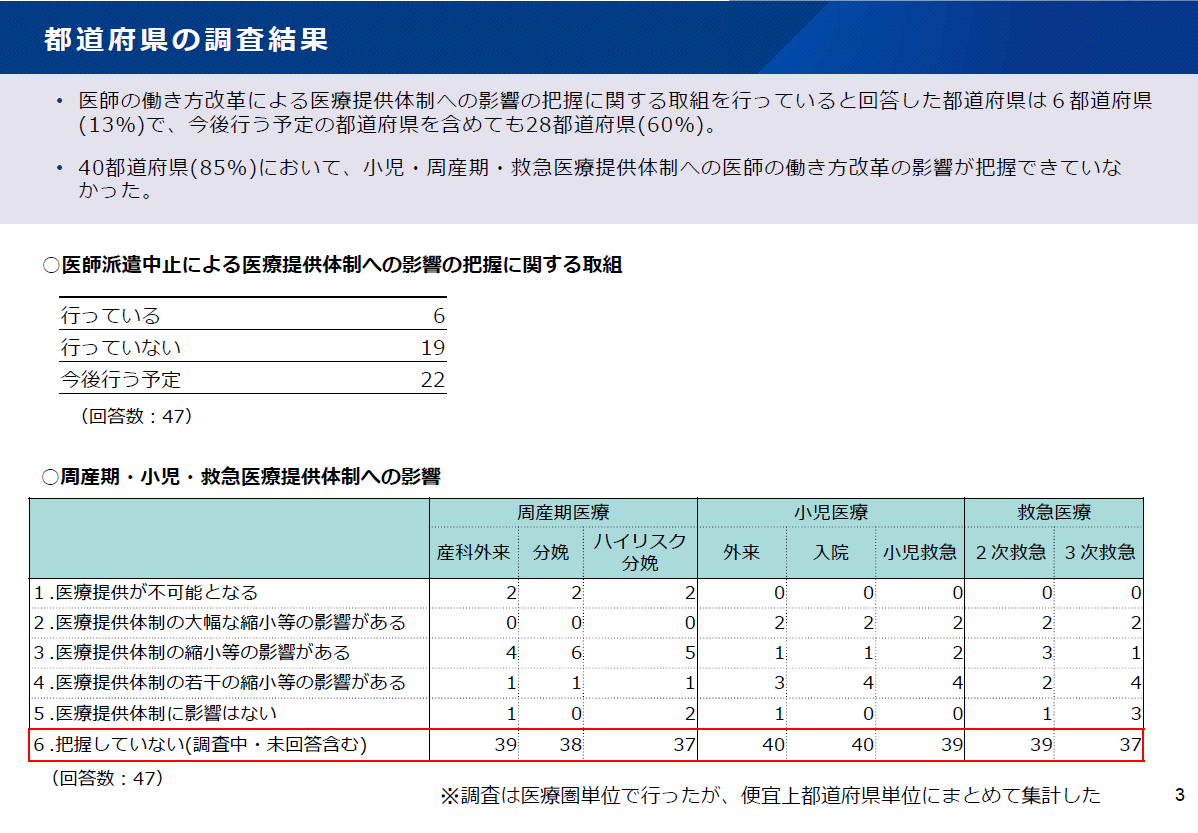

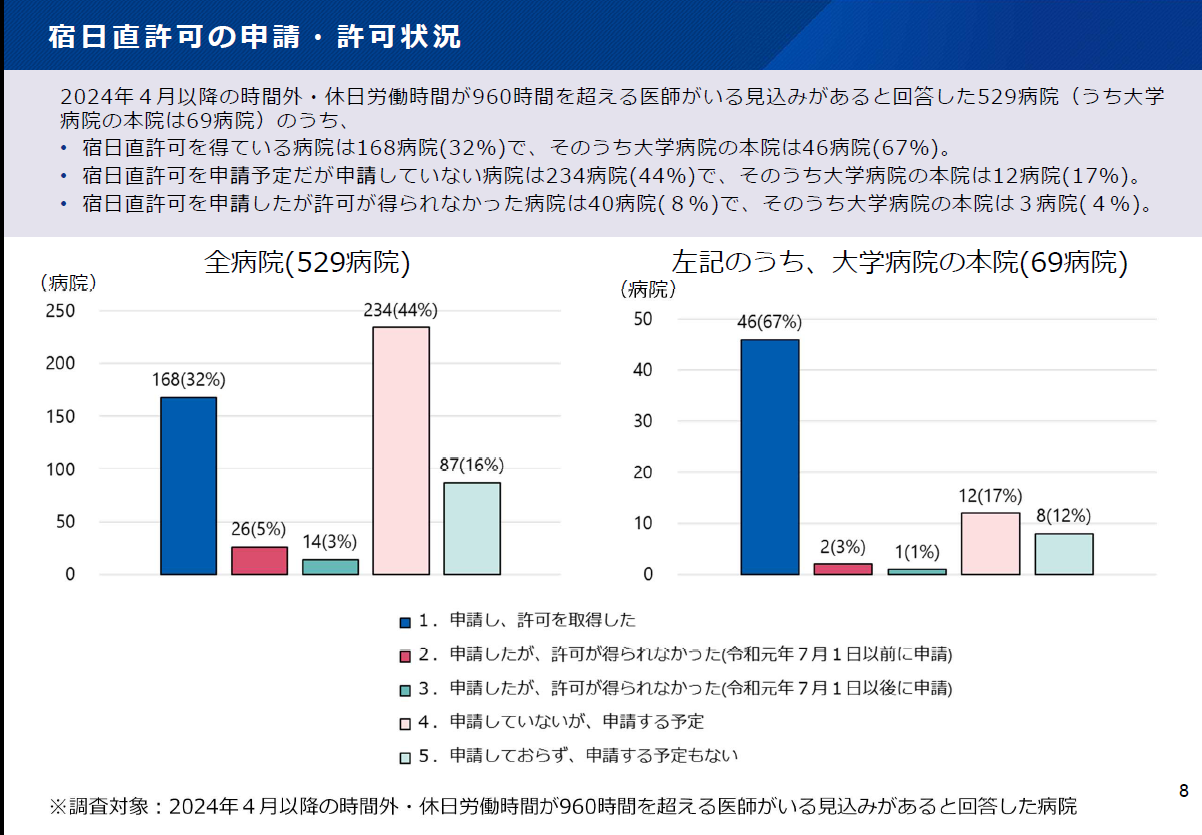

医師の働き方改革、時間外960時間超の病院で宿日直許可済みは約3割

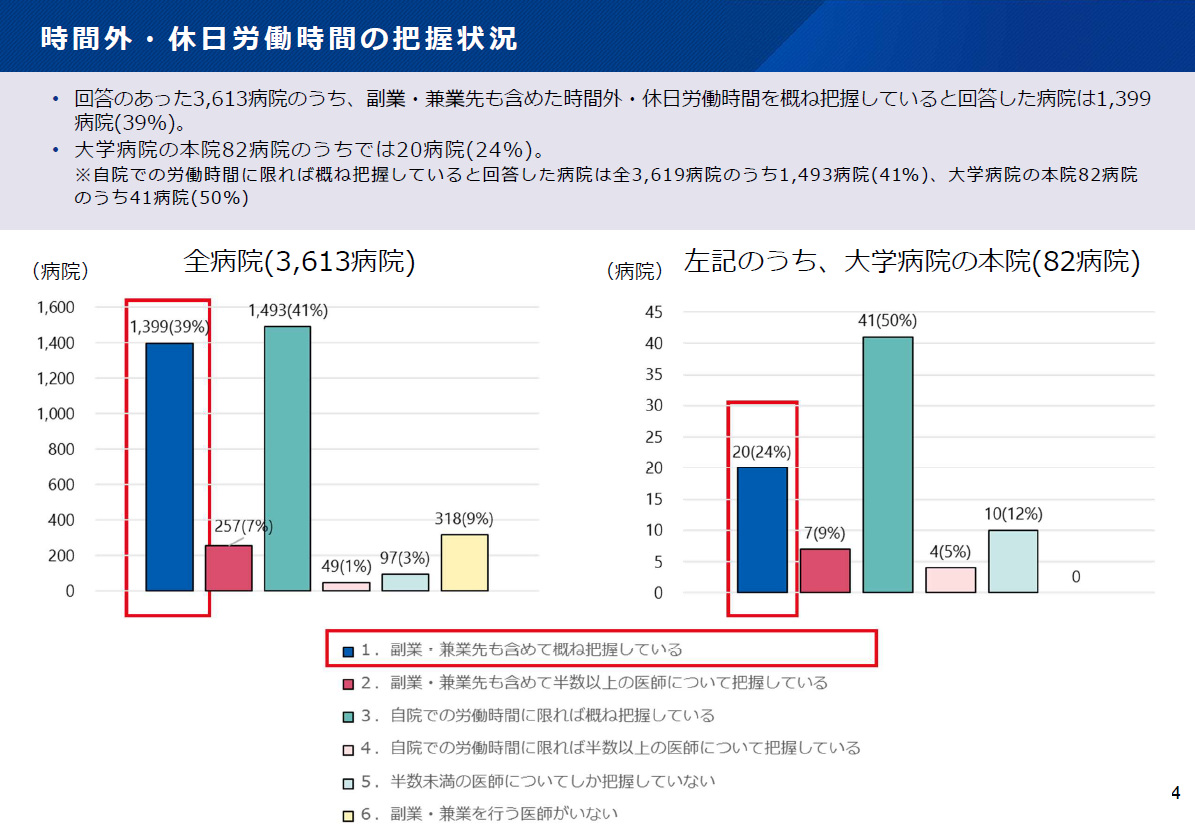

医師の働き方改革について、2024年4月からの医師の時間外労働時間の上限規制等の適用開始に向け、都道府県及び医療機関における準備状況の調査が行われました。2022年6月3日の社会保障審議会医療部会では、その結果報告が行われました。2024年4月以降の時間外・休日労働時間が年960時間超の医師が存在すると回答した529病院のうち、宿日直許可を得ているのは168病院(32%)、「申請する予定もない」は87病院(16%)存在する状況が明らかになりました。この結果から、医師の働き方改革が思った以上に進んでいない現状がうかがえます。今回はその調査結果について、一部をご紹介します。■働き方改革による医療提供体制への影響把握は6都道府県

■約40%の病院が時間外・休日労働時間の把握済み

■時間外960時間超の病院で宿日直許可済みは約30%

---------------------------------------

2022 年 5 月 26 日公開

オンライン資格確認の導入、2023年4月から義務化検討

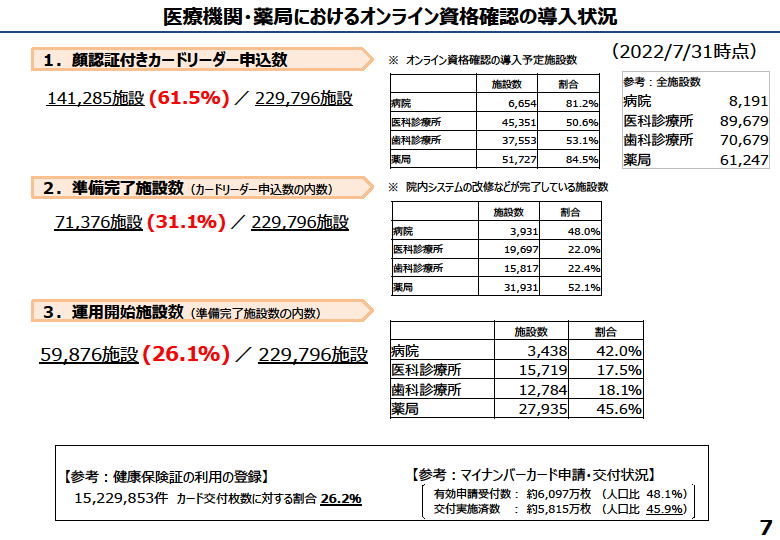

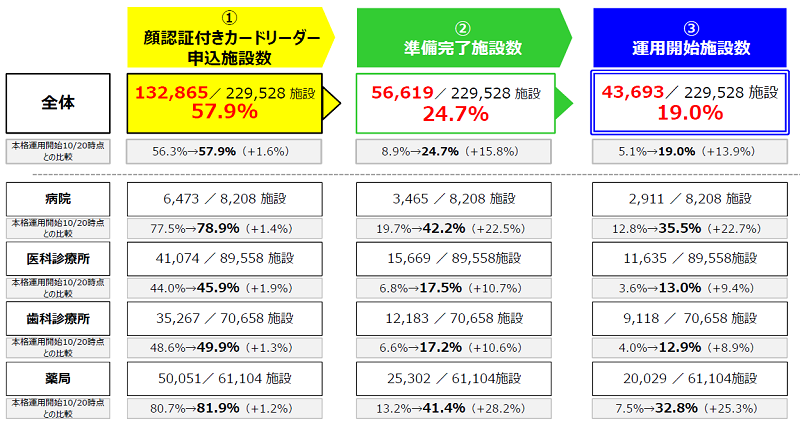

5月25日に開催された社会保障審議会・医療保険部会では、オンライン資格確認等システムについて議論がされました。資料によると5月15日時点における運用開始施設が全体で43,693施設と、全施設の19%となっており、2023年3月までにすべての保険医療機関・薬局での導入を目指すという目標が厳しくなっています。そのような中、今回の部会では、オンライン資格等システムの導入に向けた「更なる対策」として、「2023年4月から保険医療機関・薬局におけるシステム導入について原則として義務化する」必要があるのではないか等との議論がされています。■オンライン資格確認とは ■導入・稼働状況

出典:第151回社会保障審議会医療保険部会 資料■導入促進に向けた「更なる対策」 原則義務化 。保険証発行の選択制の導入 を目指す。、保険証の原則廃止 (加入者から申請があれば保険証は交付)を目指す。

---------------------------------------