看護職員の月額1万2千円の処遇改善に関する議論が開始

看護職員の処遇改善について、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)及び「公的価格評価検討委員会中間整理」(令和3年12月21日)を踏まえ、令和4年度診療報酬改定において、地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関に勤務する看護職員を対象に、10月以降収入を3%程度(月額平均12,000円相当)引き上げるための処遇改善の仕組みを創設することが決定されました。

これらの処遇改善に当たっては、介護・障害福祉の処遇改善加算の仕組みを参考に、予算措置が確実に賃金に反映されるよう、適切な担保措置を講じることとされていますが、その詳細については明らかにされていませんでした。

病院の看護職員に充てる必要額を診療報酬でどのように設定していくのか、これが大きな議論になっていくことが想定されます。

その議論の前段階として、看護の処遇改善について、診療報酬において対応するに当たり、入院・外来医療等の調査・評価分科会において必要な調査・分析を行っていくことが、4月27日の中央社会保険医療協議会 総会などで決定されました。

具体的な調査項目については、以下の内容が挙げられています。

【1】調査を実施する場合の趣旨

○看護の処遇改善に係る制度設計の検討に当たっては、NDBによる診療報酬のレセプト情報等を用いることが考えられるが、各医療機関における看護職員の配置状況等についても把握する必要がある。

○これについては、令和2年度病床機能報告により、令和2年7月時点の状況を把握することが可能であるが、今回の処遇改善の検討に当たっては、できる限り直近の医療機関の看護職員数等の状況を踏まえることが考えられ、その場合には、以下のような特別調査の設計が考えられるのではないか。

【2】調査を実施する場合の対象

今回の診療報酬による看護の処遇改善の対象となり得る医療機関を調査対象とする。具体的には、①救急医療管理加算を算定する救急搬送件数 200 台/年以上の医療機関(※)、②三次救急を担う医療機関のいずれかに該当する医療機関。

(※)実際の調査対象については、病床機能報告の活用により、救急搬送件数 200 台/年以上の医療機関とすることが考えられる。

【3】調査を実施する場合の主な内容

○病床数・人員配置等(令和3年7月1日及び令和4年4月1日時点)

・許可病床数、病棟数

・病棟・治療室ごとの届出入院料

・部門(病棟部門・手術室・外来部門・その他)別の看護職員(看護師、准看護師、保健師、助産師)数

○患者の受入状況等(令和3年度)

年間の在棟患者延べ数、年間の外来患者延べ数、年間の救急搬送件数

○その他

救急医療管理加算の届出有無

上記の調査を5~6月 に実施し、その調査結果を元に、分科会及び中医協総会においてデータ分析・検討するスケジュールが出されています。

これに関しては、反対する意見はないものの、「病床数・人員配置等については、人事異動等の時期を考慮し、令和4年4月1日ではなく、令和4年5月1日時点の状況を調査時点とすることについて、どのように考えるか」「患者の受入状況等については、今後の点数設計を考慮し、新規入院患者数を含めておくことについて、どのように考えるか」などの意見がありました。

まだまだどのような制度設計になるか先行きが不透明な「看護処遇改善」。診療報酬による医療機関の収入は、患者数などの影響で変動するものなので、想定する処遇改善の金額と実際に得られる金額に過不足が生じることが考えられます。そのような過不足を最小限に抑えるためにはどのように行うべきか、今後の調査を受けての制度設計に注視する必要があるといえるでしょう。

---------------------------------------

◆筆者プロフィール

---------------------------------------

森田仁計(もりた よしかず)

医療総研株式会社 認定登録医業経営コンサルタント

1982 年、埼玉県生まれ。法政大学工学部卒業後、株式会社三菱化学ビーシーエル(現LSI メディエンス)に入社し、現場営業から開発・企画業務まで携わる。2015 年、医療総研株式会社に入社し、認定登録医業経営コンサルタントとして、医療機関の経営改善や人事制度構築などの組織運営改善業務に従事。著書に『医療費の仕組みと基本がよ~くわかる本』(秀和システム)、『医業経営コンサルティングマニュアルⅠ:経営診断業務編①、Ⅱ:経営診断業務編②、Ⅲ:経営戦略支援業務編』(共著、日本医業経営コンサルタント協会)などがある。

感染防止対策関連に多くの疑義解釈通知~「届出時」における研修実施や訓練参加などの実績不要~

2022年度の診療報酬改定において大きく見直された項目として、「感染対策向上加算」があります。感染対策向上加算は、新型コロナウイルス感染症対応などを踏まえて、これまでの感染防止対策加算の内容を大きく拡充したものになります。疑義解釈でも当加算に関する内容が多く、医療機関も注視している項目といえます。本稿では、その今回新たに改編された「感染対策向上加算」について詳細を確認していきます。

地域全体での感染症対策を高く評価

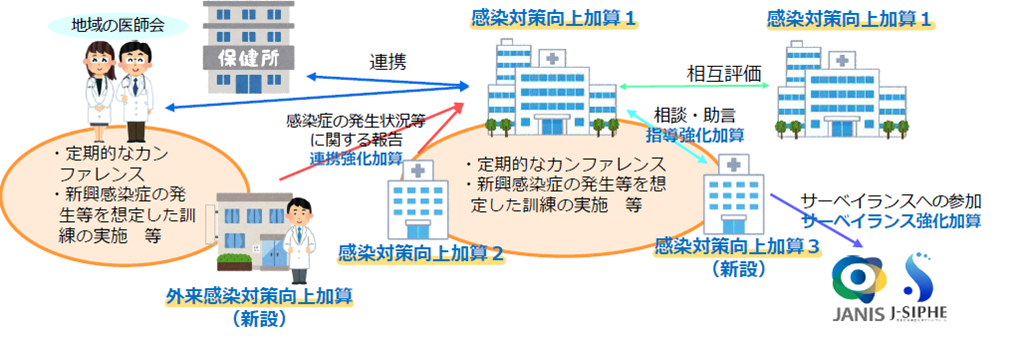

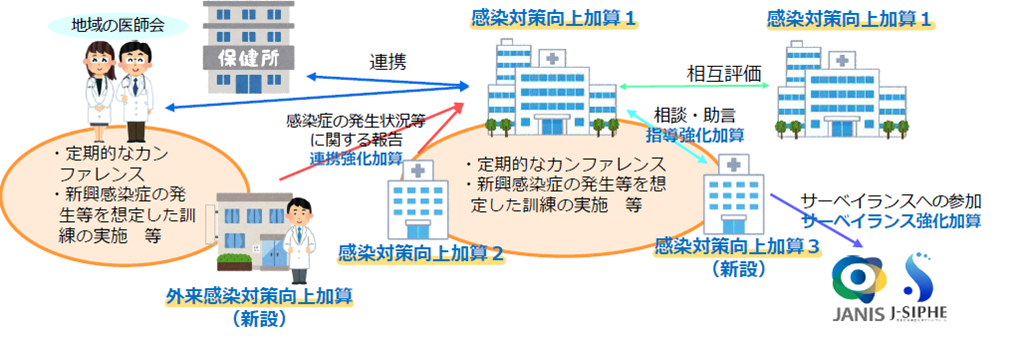

感染対策向上加算(以下、「加算」という)は、新型コロナウイルス感染症対応を踏まえて、従前の感染防止対策を大きく拡充したものになりますが、その特徴としては、地域の医療機関同士の「連携」がキーとなっていることです。図表1をみると分かるように、加算1を算定している病院を中心に、「地域全体(面)で感染対策を行う」ことを評価する項目となっています。またそのための「指導強化加算」「連携強化加算」も新設されています。さらに今回の改定では「外来感染対策向上加算」が新設されました。これは診療所のみが算定可能であり、病院だけでなく、診療所においても地域の病院と連携しながら、一定程度の感染防止対策体制を求める内容となっています。まさしく、加算1の病院を中心に、地域が一丸となって感染症対策を行うことを促進する改定内容といえます。

図表1 各医療機関が連携して地域における感染対策を底上げ

注目度の高い感染防止対策関連

疑義解釈通知に関しては、現時点でその1~4まで出ていますが、今回大きく見直された感染防止対策関連の項目に多くの質問が出ています。

例えば、各加算の施設基準にある「新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受けて感染症患者(加算1の場合)を受け入れる体制」などの「体制」について、明確化されました。具体的には、感染防止対策加算1は、新型コロナウイルス感染症に係る「重点医療機関」、加算2は「協力医療機関」、加算3は「診療・検査医療機関」が現時点では該当するとしています。

また感染防止対策加算や外来感染対策向上加算の届出医療機関間の連携についても、①特別の関係にある保険医療機関と連携している場合でも可能、②医療圏やトド府県を超えて連携している場合は、新興感染症の発生時や院内アウトブレイクの発生時等の有事の際に適切に連携することが可能である場合は、届出可能としました。

感染対策向上加算2及び感染対策向上加算3の施設基準において、「当該保険医療機関の一般病床の数が300 床未満を標準とする」とされていますが、この点に関しても、医療法上の許可病床数300 床以上である場合であっても、施設基準を満たしていれば、届出を行って差し支えないとし、逆に一般病床の数が300 床未満の保険医療機関が、感染対策向上加算1の届出を行うことは可能としました。

さらに、4月13日公開された疑義解釈通知(その4)では、感染対策向上加算等の施設基準の届出の事項に記載されている「当該加算の届出についてはいずれも実績を要しない」の内容について明らかにしました。

ただしこれらは、今回の「届出時」に求められないだけであり、加算取得後に計画的に実施していく必要があります。

地域における病病・病診連携のきっかけとなる加算

病院によっては、今回の感染対策向上加算をきっかけに、地域の医療機関との連携を積極的に働きかけている施設もあります。具体的には、ホームページ上に「感染対策向上加算に係る医療連携申請用紙」を公開し、地域の病院やクリニックに登録してもらうといった運用をとっている病院もあります。

またこれまで積極的に病院と連携していなかったクリニックにおいても、今回の加算の要件により、感染対策向上加算1の病院が主催するカンファレンスや訓練などに年数回参加することになりますので、連携の機会を得ることになります。

ですので、今回の感染対策向上加算は、地域連携による面での感染対策はもちろんのことですが、患者の連携(紹介・逆紹介など)にも繋がる加算といえるのではないでしょうか。なかにはハードルの高い要件も含まれますが、地域における感染対策向上・医療連携に貢献する加算となりますので、すべての医療機関で積極的に取り組まれることが期待されます。

---------------------------------------

◆筆者プロフィール

---------------------------------------

森田仁計(もりた よしかず)

医療総研株式会社 認定登録医業経営コンサルタント

1982 年、埼玉県生まれ。法政大学工学部卒業後、株式会社三菱化学ビーシーエル(現LSI メディエンス)に入社し、現場営業から開発・企画業務まで携わる。2015 年、医療総研株式会社に入社し、認定登録医業経営コンサルタントとして、医療機関の経営改善や人事制度構築などの組織運営改善業務に従事。著書に『医療費の仕組みと基本がよ~くわかる本』(秀和システム)、『医業経営コンサルティングマニュアルⅠ:経営診断業務編①、Ⅱ:経営診断業務編②、Ⅲ:経営戦略支援業務編』(共著、日本医業経営コンサルタント協会)などがある。

すべての病院で働き方改革に向けた病院内の意見交換会を

2024年4月の医師の働き方改革がスタートまで、残すところあと2年をきりました。すべての勤務医に対して新たな時間外労働の上限規制【原則A水準:年間960時間以下、B水準(救急医療など地域医療に欠かせない医療機関):年間1860時間以下、C水準(研修医など集中的に多くの症例を経験する必要がある医師など):年間1860時間以下】を適用するとともに、追加的健康確保措置などを講じる義務が医療機関の管理者に課されることになります。ではどうやって働き方改革を進めていけばよいでしょうか?今回はそのポイントについていくつかご紹介していきます。

■「院内の意見交換会」が極めて有益

「医師の働き方改革の推進に関する検討会」(以下、検討会)の下部組織に、「勤務医に対する情報発信に関する作業部会」(以下、作業部会)が設置されています。これは、勤務医に対する医師の働き方改革の認知が進んでいない、情報が伝わっていないという課題があるため、勤務医に対する効果的な情報発信を検討するために設置されました。

その作業部会では、医師を含め、医療関係者の意識改革や行動変容を促していくための効果的な周知方法を集中的に検討されました。その中でモデルケースとして厚労省のバックアップのもと、数病院で実施された「院内の意見交換会」が極めて有益であることを確認されたという報告がされています。働き方改革に対しては、ジェネレーションギャップなどそれぞれの認識のズレがあるものの、全世代が同じ方向を向いて取り組んでいけるような土壌づくりが必要といえます。その中で意見公開会は、そのお互いのズレを認識し、新たな認識、意味づけをする良い機会になるといえます。

3月23日の検討会では、この「院内の意見交換会」をすべての病院で行うことが望ましいとの意見や実施に向けての支援策の必要性などが議論されました。

■病院における働き方改革が進まない理由

では、「院内の意見交換会」というのが極めて有益なのでしょうか?病院における働き方改革が進まない理由を踏まえ、あらためて考えてみたいと思います。

働き方改革が進まない要因の1つとして、【病院という組織構造の複雑性】にあると考えられます。病院は国家資格が付与されている専門職が一堂に会する組織であり、法的に分業化されていることが特徴です。そのため各職種の業務に他職種は介入しない、医師によっては業務が属人的になることも多い傾向にあります。そのため職種間の心理的距離が遠くなり、壁が生じやすいといえます。またその専門性から自律性が高く、現場の裁量が大きいことから方針徹底などがされづらい特徴もあります。ですので、先ほどの意見交換会のように、定期的にお互いにコミュニケーションを取り合う場が必要といえます。

2つ目の理由が、【働き方改革は適応課題】であるということです。問題の1つの分け方として、技術的問題と適応課題の2つにわけることができます。

技術的問題とは、すでに解決策が分かっており、既存の知識で実行可能であり、高度な専門知識、組織内の既存の構造、手続き、実行方法によって解決できる問題となります。解決策も検討がつくので、外部の専門家に課題解決を委ねることも可能となります。

一方で、適応課題とは、自身のものの見方や、周囲との関係性が変わらないと解決できない問題であり、自分も当事者であり、問題の一部となっています。ですので、専門家からの支援は得られるが、課題解決は自身の気づきなどが必要であり、他人に委ねることはできません。

働き方改革はまさしくこの適応課題といえます。ですので、知識やスキルの獲得だけでは対処できないものになりますので、解決するには自身を変化させる必要となります。そのためには変化するきっかけとなる“気づき”をつくり出すことが必要となります。そういった視点で考えると、前述の意見交換会などで対応することは、この気づきを促すのに有益な場になるのではないかと考えられます。

2024年4月より医師の働き方改革の適用が始まります。対象となる医師がいる病院はもちろんですが、そうでない病院にとっても、働き方改革はこれまでの組織文化や風土を見直すきっかけになると考えられます。中長期的な経営課題として、前向きに取り組むことが必要といえるのではないでしょうか。

---------------------------------------

◆筆者プロフィール

---------------------------------------

森田仁計(もりた よしかず)

医療総研株式会社 認定登録医業経営コンサルタント

1982 年、埼玉県生まれ。法政大学工学部卒業後、株式会社三菱化学ビーシーエル(現LSI メディエンス)に入社し、現場営業から開発・企画業務まで携わる。2015 年、医療総研株式会社に入社し、認定登録医業経営コンサルタントとして、医療機関の経営改善や人事制度構築などの組織運営改善業務に従事。著書に『医療費の仕組みと基本がよ~くわかる本』(秀和システム)、『医業経営コンサルティングマニュアルⅠ:経営診断業務編①、Ⅱ:経営診断業務編②、Ⅲ:経営戦略支援業務編』(共著、日本医業経営コンサルタント協会)などがある。

紹介受診重点医療機関、「地域の協議の場」ガイドライン案が提示

3月16日に開催された「外来機能報告等に関するワーキンググループ」で、紹介受診重点医療機関の明確化などを行う「地域の協議の場」の進め方ガイドライン案が提示されました。今回の改定における1つの目玉でもある「紹介受診重点医療機関」。今回はその明確化のためのガイドライン案をご紹介します。

■診療報酬改定でも後押し

わが国の抱えている外来医療の課題として、

○患者の医療機関の選択に当たり、外来機能の情報が十分得られず、また、患者にいわゆる大病院志向がある中、一部の医療機関に外来患者が集中し、患者の待ち時間や勤務医の外来負担等の課題が生じている

○人口減少や高齢化、外来医療の高度化等が進む中、かかりつけ医機能の強化とともに、外来機能の明確化・連携を進めていく必要がある

があります。

これらを解決するために、医療資源を重点的に活用する外来の機能に着目して、「外来機能報告制度」を創設して、紹介患者への外来を基本とする【紹介受診重点医療機関】を明確化することが決定されました。

今回の診療報酬改定では、この流れを促進するために、医療機関が【紹介受診重点医療機関】になることのメリットを盛り込んだ項目もいくつかあります。

1つは、【紹介受診重点医療機関入院診療加算800点(入院初日)】が新設されました。仮に

1月あたりの新入院200人いたとしたら、単純計算で年間19,200千円の増益となります。これにより見込まれる外来患者減少による収入減の補填になるという考え方になります。

2つ目は、診療情報提供料(Ⅲ)の見直しで名称が変更された【連携強化診療情報提供料(150点)】です。紹介受診重点医療機関になれば【連携強化診療情報提供料】の算定要件を満たすことが追加されました。これらも考慮し、多くの病院が紹介受診重点医療機関に手上げすることが期待されています。

■医療機関の意向が第一であることを踏まえつつ協議

では、いったい【紹介受診重点医療機関】になるためにはどのようなステップが必要なのでしょうか?今回のワーキンググループでは、紹介受診重点医療機関の明確化などを行う「地域の協議の場」の進め方ガイドライン案が提示されました。

具体的には、つぎの3つを考える必要があります。

①医療機関の意向の有無

紹介受診重点医療機関になりたい/なりたくない

②医療資源を重点的に活用する外来に関する基準

初診の外来件数のうち「医療資源を重点的に活用する外来」の件数の占める割合:40%以上

かつ

再診の外来件数のうち「医療資源を重点的に活用する外来」の件数の占める割合: 25%以上

③紹介率及び逆紹介率

紹介率50%以上かつ逆紹介率40%以上

①の「紹介受診重点医療機関になりたい」という意向があり、②の基準をクリアしている医療機関であれば、特別な事情がない限り、紹介受診重点医療機関となることが想定されます。

「地域の協議の場」で議論が必要なのは、つぎのケースです。

ケースA:意向あり/②の基準に達せず

ガイドライン案によると、ケースAの場合は、「地域の協議の場において、医療資源を重点的に活用する外来に関する基準に加えて、紹介率・逆紹介率等を活用して協議を行う」必要があるとのことです。

ケースB:意向なし/②基準クリア

一方、ケースBの場合は、「当該医療機関の意向が第一であることを踏まえつつ、当該地域の医療提供体制のあり方を協議の上、紹介受診重点医療機関の趣旨等について説明し、2回目の協議に向けて改めて意向を確認する」とあります。当該医療機関の意向が優先されるとのことですが、2回目の協議への対応が必要となるようです。

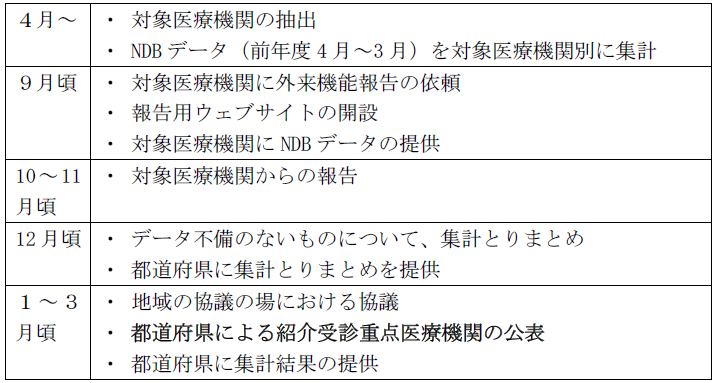

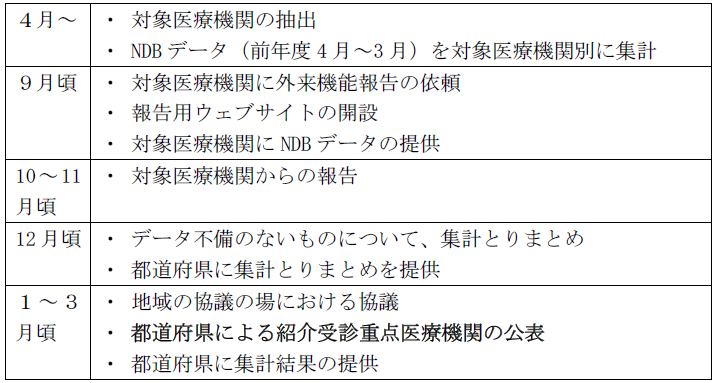

■病床機能報告と一体となって行う

外来機能報告は、病床機能報告と一体的に報告を行うとされています。令和4年度以降の具体的な年間スケジュールは以下の表のとおりであり、年度内に地域の協議の場における協議を行うことが予定されています。なお、令和4年度については、原則として、都道府県において、令和5年3月までに紹介受診重点医療機関を公表される見込みです。

地域により医療提供体制はさまざまです。ですので、基準もそうですが、地域の協議の場での議論が非常に重要といえます。いずれにせよ、今回の制度は自院における外来機能の在り方を見直すきっかけとなるでしょう。

---------------------------------------

◆筆者プロフィール

---------------------------------------

森田仁計(もりた よしかず)

医療総研株式会社 認定登録医業経営コンサルタント

1982 年、埼玉県生まれ。法政大学工学部卒業後、株式会社三菱化学ビーシーエル(現LSI メディエンス)に入社し、現場営業から開発・企画業務まで携わる。2015 年、医療総研株式会社に入社し、認定登録医業経営コンサルタントとして、医療機関の経営改善や人事制度構築などの組織運営改善業務に従事。著書に『医療費の仕組みと基本がよ~くわかる本』(秀和システム)、『医業経営コンサルティングマニュアルⅠ:経営診断業務編①、Ⅱ:経営診断業務編②、Ⅲ:経営戦略支援業務編』(共著、日本医業経営コンサルタント協会)などがある。

【回リハ・療養の2022診療報酬改定】 “質”の向上が一層求められる改定!?

前回のコラムでは、地域包括ケア病棟入院料の改定内容について、ご紹介させていただきました。本日は、回復期リハビリテーション病棟入院料(以下、回復期リハ)と療養病棟に関する主な改定内容についてご紹介していきます。

■回復期リハ1・3の要件に「第三者評価の導入」追加

復期リハについて、主な改定内容はつぎのとおりです。

①「回復期リハ5」の廃止、現行の「回復期リハ6」を新たな「回復期リハ5」に位置づけ(新規届出の場合は、算定期間は2年間に限る)

②重症患者割合の見直し

回復期リハ1・2:4割以上(現行3割)

回復期リハ3・4:3割以上(現行2割)

③回復期リハ1・3の施設基準に「日本医療機能評価機構等による第三者の評価を受けていることが望ましい」を追加

④「回復期リハビリテーションを要する状態」について、「急性心筋梗塞、狭心症発作その他急性発症した心大血管疾患又は手術後の状態」を追加(算定上限90日以内)

⑤「特定機能病院リハビリテーション病棟入院料」の新設

③については、特定機能病院の医療安全体制の質担保において第三者評価の承認が要件化されたのと同様に、回復期リハにおいても評価の質の担保のために第三者評価の導入が望ましいとしたものです。今回は「望ましい」ですが、そのつぎは「義務化」という流れも想定し、準備をしておく必要があるといえるでしょう。

■療養病棟における嚥下機能回復への取組みを評価

続いて、療養病棟入院基本料における主な改定内容はつぎのとおりです。

①療養病棟の経過措置の見直し

・設置期間を2年延長、2024年3月31日まで

・点数を療養2の85%から75%へ

②経過措置の療養病棟で疾患別リハを提供する場合には月1回以上のFIM測定を要件化(未実施の場合は、①疾患別リハの上限を1日2単位まで、②医療区分2の患者であっても医療区分1として算定)

③中心静脈栄養を実施している状態にある患者について、「摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な体制」を有していない場合は、 医療区分3ではなく医療区分2で算定

③の「摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な体制」について、今回の3月9日の答申で内容が明らかになりました。

次のいずれも満たしていること。

ア 内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影を実施する体制を有していること。なお、当該検査等については、耳鼻咽喉科又はリハビリテーション科その他必要な診療科を標榜する他の保険医療機関との協力により確保することでも差し支えない。

イ 摂食機能療法を当該保険医療機関内で実施できること。

ウ 毎年7月において、療養病棟入院料を算定している患者のうち、中心静脈栄養を実施している患者の数、終了した患者の数、嚥下機能療法を実施した患者の数及びアの他の保険医療機関との協力による体制の確保の状況等を様式5の7を用いて届け出ること。

また③に関連する項目として、摂食嚥下支援加算について、中心静脈栄養や鼻腔栄養等を実施している患者の経口摂取回復に係る効果的な取組みを推進する観点から、名称、要件及び評価が見直されました。名称を【摂食嚥下機能回復体制加算】として、加算1~3に細分化されます。

摂食嚥下機能回復体制加算3については、療養病棟入院料1又は2を算定する病棟を有する病院を対象とした加算となっています。

これらなどへの対応により療養病棟においても積極的に嚥下機能回復が取り組まれることが期待されているといえます。

---------------------------------------

◆筆者プロフィール

---------------------------------------

森田仁計(もりた よしかず)

医療総研株式会社 認定登録医業経営コンサルタント

1982 年、埼玉県生まれ。法政大学工学部卒業後、株式会社三菱化学ビーシーエル(現LSI メディエンス)に入社し、現場営業から開発・企画業務まで携わる。2015 年、医療総研株式会社に入社し、認定登録医業経営コンサルタントとして、医療機関の経営改善や人事制度構築などの組織運営改善業務に従事。著書に『医療費の仕組みと基本がよ~くわかる本』(秀和システム)、『医業経営コンサルティングマニュアルⅠ:経営診断業務編①、Ⅱ:経営診断業務編②、Ⅲ:経営戦略支援業務編』(共著、日本医業経営コンサルタント協会)などがある。

診療報酬改定、自院ポストアキュート60%以上の減算対象を400床から200床以上に拡大

2022年2月9日に、中央社会保険医療協議会から厚生労働大臣に令和4年度診療報酬改定内容が答申されました。改定率は、診療報酬が+0.43%(各科では医科+0.26%、歯科+0.29%、調剤+0.08%)、薬価・材料価格で▲1.37%となっています。

新型コロナ感染症によるパンデミックも3年目となり、我が国も第6波の感染拡大によって社会全体が大きな影響を受ける中、診療報酬の改定にあたっても、『新型コロナ感染症への対応』や『医師等の働き方改革』等を含めた改定内容となっています。

その中でも今回は要件が厳格化された【地域包括ケア病棟入院料】についてみていきましょう。

今回の診療報酬改定のなかで最も大きく見直しされた入院料を挙げると、「地域包括ケア病棟入院料・地域包括ケア入院医療管理料」(以下、地域包括ケア病棟入院料等)といえるのではないでしょうか。

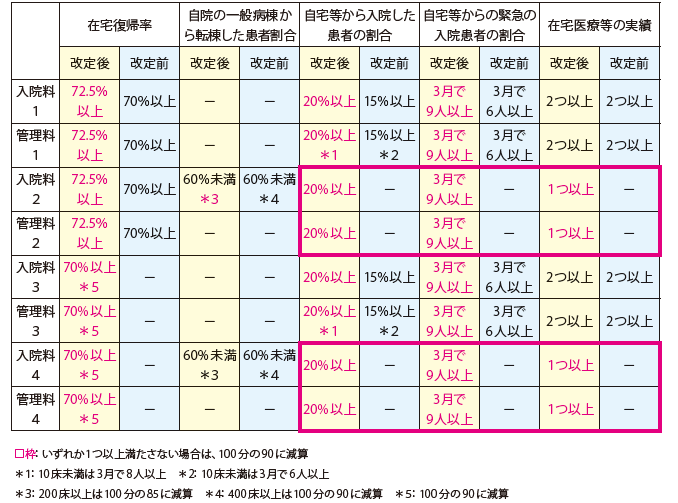

前回の改定から、地域包括ケア病棟入院料等の3 つの機能である「急性期治療後の患者の受け入れ(ポストアキュート)」「自宅や介護施設等からの緊急時受け入れ(サブアキュート)」「在宅・生活復帰支援」を、バランスよく行うことが求められるようになりました。今回の改定では、それがさらに厳格化されて求められるようになった形です。具体的な改定項目としては、つぎのとおりです。

特にインパクトの大きい内容として、自院の一般病棟から転棟した患者割合が60%以上の場合に減算される対象が、400床以上から200 床以上に拡大され、かつ、その減算割合が▲10%から▲15%に引き上げられました。これまで急性期一般入院料1などを持するために、自院ポストアキュート中心で地域包括ケア病棟等を運用していた400床未満の病院については、今までの地域包括ケア病棟の運用の見直しや、自院の急性期病棟の在り方などを再考する必要があるといえます。

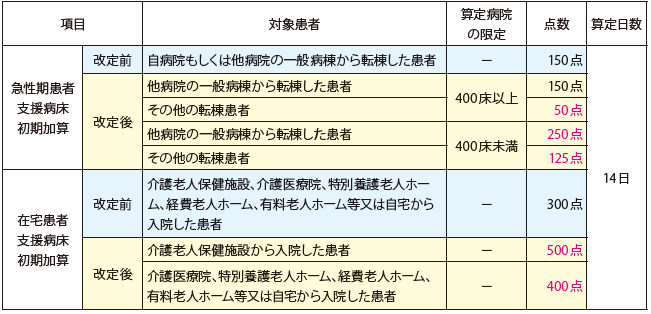

また、急性期病棟からの患者受け入れを評価する【急性期患者支援病床初期加算】や増悪した在宅患者の受け入れを評価する【在宅患者支援病床初期加算】についても、細分化され、評価もつぎのように見直されました。

急性期患者支援病床初期加算については、400床以上の病院で自院の急性期病棟から患者を受け入れた場合の初期加算が50点(現行より▲100点)となる一方、400床未満の病院で他院の急性期病棟から患者を受け入れた場合の初期加算は250点(現行より+100点)とメリハリのつけた見直しがされました。

在宅患者支援病床初期加算については、老健から患者を受け入れた場合の初期加算が500 点(現行より+ 200 点)、自宅・その他施設から患者を受け入れた場合の初期加算が400点(現行より+100点)と、サブアキュート機能を評価する改定内容となっています。

前述のとおり、今回の改定では地域包括ケア病棟入院料等の3つの機能をバランスよく行うことを200床以上の病院に求めるものとなっています。特に大規模病院についてはサブアキュート機能をどこまで行っていくのか(減算を受け入れるのか)、今回の改定を機に検討する必要があるといえるでしょう。

---------------------------------------

◆筆者プロフィール

---------------------------------------

森田仁計(もりた よしかず)

医療総研株式会社 認定登録医業経営コンサルタント

1982 年、埼玉県生まれ。法政大学工学部卒業後、株式会社三菱化学ビーシーエル(現LSI メディエンス)に入社し、現場営業から開発・企画業務まで携わる。2015 年、医療総研株式会社に入社し、認定登録医業経営コンサルタントとして、医療機関の経営改善や人事制度構築などの組織運営改善業務に従事。著書に『医療費の仕組みと基本がよ~くわかる本』(秀和システム)、『医業経営コンサルティングマニュアルⅠ:経営診断業務編①、Ⅱ:経営診断業務編②、Ⅲ:経営戦略支援業務編』(共著、日本医業経営コンサルタント協会)などがある。

「感染対策向上加算1」大幅増点、平時からの感染対策を評価

2月9日、2022年診療報酬改定における中医協総会での諮問案答申資料が公開されました。今回の診療報酬改定の具体的な方向性としては、「①新型コロナウイルス感染症等にも対応できる効率的・効果的で質の高い医療提供体制の構築」「②安心・安全で質の高い医療の実現のための医師等の働き方改革等の推進」「③患者・国民にとって身近であって、安心・安全で質の高い医療の実現」「④効率化・適正化を通じた制度の安定性・持続可能性の向上」を掲げ、そのうち①②を重要課題として位置づけました。今回はその中で、「①新型コロナウイルス感染症等にも対応できる効率的・効果的で質の高い医療提供体制の構築」に該当するものをいくつか紹介していきます。

■感染対策の増点によりコロナ患者受け入れ病院が増える?

今回の改定においては、平時からの感染対策の強化を促す、評価する観点から、感染対策向上加算(現行は感染防止対策加算)が大幅に増点されました。この流れは新型コロナウイルス感染症の流行により、感染対策の重要性が再認識されたことによるものとなります。

感染症対策は「感染症が流行してから実施する」のでは遅すぎであり、平時から感染症対策に関する意識を高め、準備・対策を講じておくことが必要となります。それによりパンデミックなどの有事にも、的確に対応することが可能となります。

今回の改定では、現行の感染防止対策加算を組み替え、新たに「感染対策向上加算」として次のように改編されました。

【感染対策向上加算】

感染対策向上加算1:710点(現行の感染防止対策加算1:390点)

感染対策向上加算2:175点(現行の感染防止対策加算2:90点)

感染対策向上加算3: 75点(新設)

現行の感染防止対策加算は、大規模病院の算定割合は高いですが、中小規模病院ではそれほどでもない現状がありました。今回の新型コロナウイルス感染症の経験から、感染防止対策はすべての医療機関が強力に取り組む必要があるとの認識が強まったのではないかと想定されます。

今回、比較的要件が緩やかな加算3を設定し、中小規模病院でも算定しやすくすることで、感染防止対策の意識が向上し、そこからより上位となる加算1・2の取得を促すことが狙いとみえます。

特に加算1に関しては390点から710点の大幅増点ではありますが、施設基準の中の1つに「新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受けて感染症患者を受け入れる体制を有し、そのことについてホームページ等に公開していること」が明確に設けられました。また加算2においても同様に「新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受けて感染症患者又は疑い患者を受け入れる体制を有し、そのことについてホームページ等に公開していること」が明確化されました。

■クリニックにおいても感染対策を評価

またクリニックおいても、新型コロナウイルス感染症などへの対応として、初再診料を算定する場合の「外来感染対策向上加算(6点)」が新設されました。また他施設と連携するなど、一定の条件を満たした場合には「連携強化加算(3点)」や「サーベイランス強化加算(1点)」も算定可能です。ただし「新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受けて発熱患者の外来診療等を実施する体制を有し、そのことについてホームページ等により公開していること」が要件となります。

このように今回の改定では、新興感染症の発生時等における実質的な体制整備が求められているといえます。これまで病院によっては、現行の感染防止対策加算1を算定していても、新型コロナウイルス感染症患者を受け入れていなかった医療機関も沢山あると思います。今回の改定を踏まえどのような対応を行うのか、医療機関の感染対策における姿勢が問われているともいえるでしょう。

---------------------------------------

◆筆者プロフィール

---------------------------------------

森田仁計(もりた よしかず)

医療総研株式会社 認定医業経営コンサルタント

1982 年、埼玉県生まれ。法政大学工学部卒業後、株式会社三菱化学ビーシーエル(現LSI メディエンス)に入社し、現場営業から開発・企画業務まで携わる。2015 年、医療総研株式会社に入社し、認定登録医業経営コンサルタントとして、医療機関の経営改善や人事制度構築などの組織運営改善業務に従事。著書に『医療費の仕組みと基本がよ~くわかる本』(秀和システム)、『医業経営コンサルティングマニュアルⅠ:経営診断業務編①、Ⅱ:経営診断業務編②、Ⅲ:経営戦略支援業務編』(共著、日本医業経営コンサルタント協会)などがある。

2022年度診療報酬改定議論も大詰め、外来医療の動向を整理

2022年度診療報酬改定に向けて、中央社会保険医療協議会・総会の議論もいよいよ大詰めを迎えようとしています。先月末に開かれた中医協総会において、診療報酬改定案の個別改定項目(短冊:点数なし)が公開されました。今回は外来医療に関する診療報酬改定の方向性と改定内容の一部をご紹介していきます。

■外来医療の役割を明確化

今回の改定では、外来医療の機能分化を推進するための内容が多く盛り込まれています。代表的な項目でいうと、まずは【紹介受診重点医療機関】の創設です。これにより紹介状なし患者からの特別負担の徴収義務の対象となる病院を、これまでの「特定機能病院」「一般病床200床以上の地域医療支援病院」に加えて、「一般病床200床以上の紹介受診重点医療機関」も追加されることになりました。

紹介受診重点医療機関になるためには、国が示す一定の基準を満たす必要はありますが、基本は各病院による手上げ方式になります。これにより、地域の拠点となるような規模の病院は専門外来機能、小規模病院やクリニックはかかりつけ医機能を中心に役割分担していくことが加速されると思われます。紹介受診重点医療機関となった病院では、患者の逆紹介を推進していくことになりますので、患者を受けてくれるクリニックを求めています。クリニックからすると連携のチャンスといえるでしょう。

■外来在宅共同指導料の新設、外来から在宅へ移行を後押し

また連携という点における改定項目としては、【外来在宅共同指導料】の新設や【診療情報提供料(Ⅲ)】の見直しなどが挙げられます。

【外来在宅共同指導料】は、外来から在宅へ移行する患者にスムーズな医療提供が行われるよう、外来担当医と在宅担当医が共同して指導等を実施した場合の評価が新設されました。

また【診療情報提供料(Ⅲ)】も医療機関同士の連携促進を狙った項目となりますが、今回の改定で名称が「連携強化診療情報提供料」に変更されます。これまでは3月に1回の算定上限でしたが、改定による1人につき●●回と変更になります。おそらく医療機関同士の連携促進につながる方向に改定される見通しです。

■かかりつけ医機能の評価の見直し

今回の改定では、「かかりつけ医機能の評価」も重要論点となりました。具体的には、【地域包括診療料】等 の対象疾患に、慢性心不全及び慢性腎臓病が追加されました。その他にも、耳鼻咽喉科処置については、6歳未満小児に対する診療及び様々な処置の組合せを適切に評価する観点から【耳鼻咽喉科乳幼児処置加算】などの新設、さらに【機能強化加算】においては実績要件の追加などの見直しが行われる見込みです。

■オンライン初診料、「対面診療」と「時限的・特例的な対応」の中間程度が妥当

さらにもう1つ、外来医療に関する議論としてオンライン診療があります。オンライン診療に関しては、コロナ禍の時限的・特例的な対応により利用する件数が大幅に増加すると見込まれましたが、実態としてはそこまで伸びなかった感があります。その理由として、オンライン診療料の点数が対面診療よりも低いという点があります。

この点に関して、今回の議論では結論が出ず公益裁定となりました。1月26日の公益裁定では、【オンライン初診について「対面診療の点数水準」(288点)と「時限的・特例的な対応の点数水準」(214点)の中間程度の水準とする】ことや【オンライン診療に係る医学管理料の点数水準(現在は一律100点)についても、オンライン初診の対面診療に対する割合と整合的に設定】することが適当であるとされました。国としてはオンライン診療をこれまで以上に普及させたい意図がみてとれます。

このように今回の診療報酬改定では、【外来医療の機能分化】【連携促進】【かかりつけ医機能】【オンライン診療】など、外来医療に関する内容も豊富に盛り込まれています。特に外来医療の機能分化の流れは、2025年目前の2024年のダブル改定に向け、加速することが想定されます。医療制度改革において、これまである意味枠外であったクリニックにおいても今後はメスが入る可能性も大いに考えられます。

クリニック経営においては、医療制度改革だけに縛られる必要はありませんが、今どのような改革が行われていて、今後わが国はどのような絵を描いているのかを押さえておくことは必要なことといえるでしょう。

---------------------------------------

◆筆者プロフィール

---------------------------------------

森田仁計(もりた よしかず)

医療総研株式会社 認定医業経営コンサルタント

1982 年、埼玉県生まれ。法政大学工学部卒業後、株式会社三菱化学ビーシーエル(現LSI メディエンス)に入社し、現場営業から開発・企画業務まで携わる。2015 年、医療総研株式会社に入社し、認定登録医業経営コンサルタントとして、医療機関の経営改善や人事制度構築などの組織運営改善業務に従事。著書に『医療費の仕組みと基本がよ~くわかる本』(秀和システム)、『医業経営コンサルティングマニュアルⅠ:経営診断業務編①、Ⅱ:経営診断業務編②、Ⅲ:経営戦略支援業務編』(共著、日本医業経営コンサルタント協会)などがある。

2022年度診療報酬の改定項目が決定!看護必要度の見直し、紹介受診重点医療機関、看護職員の収入の引上げなど

1月14日に開催された中央社会保険医療協議会・総会では、これまでの議論の整理ということで、2022年度診療報酬改定に向けた改定項目がおおよそ固められました。今後、パブリックコメントなどを通じて国民の意見を聴取したうえで、具体的な改定内容である「個別改定項目」に基づく論議を1月末から集中的に行っていきます。そして2月上旬の答申を目指す流れとなります。今回はその改定項目の中で、いくつかピックアップしていきたいと思います。

■急性期病棟、看護必要度の見直しの行方は

2022年度改定では、(1)新型コロナウイルス感染症等にも対応できる効率的・効果的で質の高い医療提供体制の構築【重点課題】(2)安心・安全で質の高い医療の実現のための医師等の働き方改革等の推進【重点課題】(3)患者・国民にとって身近であって、安心・安全で質の高い医療の実現(4)効率化・適正化を通じた制度の安定性・持続可能性の向上-の4つの柱が打ち立てられました。

その中で(1)の中には、「医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価」が挙げられており、そこで各入院基本料の評価や在り方などの見直しが記載されています。その中で、今回も注目度が高いものといえば、急性期入院医療の重症度、医療・看護必要度の判定に関わる評価項目の見直しではないでしょうか。

まだ議論の落としどころを探っている段階ではありますが、一般病棟用の必要度の評価項目の見直し案としては、次の4案によるシミュレーションが報告されています。

①案:A項目について点滴ライン同時3本以上管理を「点滴薬剤3種類」に定義見直しを行い、輸血・血液製剤管理の得点を現在の1点から2点に引き上げる

②案:B項目について「衣服着脱」を削除し、C項目について「骨の手術」を現在の11日間から「10日間」に短縮する

③案:A項目について点滴ライン同時3本以上管理を「点滴薬剤3種類」に定義見直しを行い、心電図モニター管理を削除、輸血・血液製剤管理の得点を現在の1点から2点に引き上げる

④案:A項目について点滴ライン同時3本以上管理を「点滴薬剤3種類」に定義見直しを行い、心電図モニター管理を削除、輸血・血液製剤管理の得点を現在の1点から2点に引き上げる。あわせてB項目について「衣服着脱」を削除し、C項目について「骨の手術」を現在の11日間から「10日間」に短縮する

どの案にせよ、今回のシミュレーションから中小病院が相当なダメージを受けることが明らかな結果となっており、このコロナへの対応が求められている中で、どこまで厳格化するのか、今後の展開が注目です。

■紹介受診重点医療機関で入院に新たな評価

今回新たに外来機能の分化という中で、紹介受診重点医療機関を地域で明確化していくことが決定しました。紹介受診重点医療機関はそれぞれの医療機関の意向が反映されるようですが、紹介受診重点医療機関となった場合は原則、紹介状ありの患者を受けることになり、紹介状なしに受診した場合には、初診時に5000円以上、再診時に2500円以上の特別負担を患者から徴収する義務が発生することになります。ただこの特別負担も、患者負担は増えるが病院収益は増えないということで、医療機関にとってはどちらの方向性に進むべきか、頭を悩ませている病院も多いかと思います。

今回改定項目の中で、『「紹介受診重点医療機関」において 、入院機能の強化や勤務医の外来負担の軽減等が推進され、入院医療の質が向上することを 踏まえ、 当該入院医療について 新たな評価を行う』というものがあります。つまり、「紹介受診重点医療機関」に手挙げすることで、入院の新たな加算のような診療報酬がつくことになることが見込まれます。この評価の点数にもよりますが、病院の外来機能の方向性を決めるうえで、1つの要素となるのではないでしょうか。このあたりも今後の議論の注目といえます。

■看護職員の収入の引上げ

最後にご紹介したいのが、昨年11月に閣議決定された経済対策にある看護の現場で働

く方々の収入の引上げです。これに関しては2022年2月から前倒しで実施される流れで、2022年2月~9月は補助金で、10月以降は診療報酬で対応されていく見込です。

具体的には、地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関に勤務する看護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入1%程度 (月額4,000円)引き上げるための経費が、2022年2月から前倒しで実施するために都道府県に交付されます。さらに最終的には10月以降、診療報酬で3%程度(月額12,000円)の引上げができるような仕組みを構築される予定となっています。

看護職員の収入を上げることに反対する意見はあまりありませんが、組織としては他の職種の収入引上げも対応せざるを得ないと想定されるため、そこへの対応も今後検討が必要といえます。用途としては、看護補助者、理学療法士・作業療法士等のコメディカルの処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認めるとありますが、現実問題として、病院の負担が増えることは容易に想像ができるかと思います。このあたりも今後の病院経営に何かしらの影響を与えるといえるでしょう。

具体的な改定内容である「個別改定項目」に基づく論議は1月末から、そして2月上旬が答申という流れになります。コロナ第6波が想定される中、どこまでの見直しが実施されるのか、落としどころをどこにするのか、今後の議論に注目です。

---------------------------------------

◆筆者プロフィール

---------------------------------------

森田仁計(もりた よしかず)

医療総研株式会社 認定医業経営コンサルタント

1982 年、埼玉県生まれ。法政大学工学部卒業後、株式会社三菱化学ビーシーエル(現LSI メディエンス)に入社し、現場営業から開発・企画業務まで携わる。2015 年、医療総研株式会社に入社し、認定登録医業経営コンサルタントとして、医療機関の経営改善や人事制度構築などの組織運営改善業務に従事。著書に『医療費の仕組みと基本がよ~くわかる本』(秀和システム)、『医業経営コンサルティングマニュアルⅠ:経営診断業務編①、Ⅱ:経営診断業務編②、Ⅲ:経営戦略支援業務編』(共著、日本医業経営コンサルタント協会)などがある。

地域医療構想、再検証対象病院の4割が合意済み

~新潟「上越」「佐渡」、広島「尾三」が新たな重点支援区域に~

いわゆる団塊の世代がすべて75歳以上の後期高齢者に達する2025年が着実に迫ってきています。今後急速に増加していくと予想される医療ニーズに備えて、各地域における「地域医療構想の実現に向けた取組み」を早急に進めることが求められています。しかしながら新型コロナウイルス感染症対策に行政・医療現場が対応せざるを得ないこともあり、なかなか進捗しない状況がうかがえます。そんな中、12月3日に地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループ(以下、WG)が開催され、地域医療構想の検討・取組み状況についての調査結果の報告がおこなわれました。本稿では、その内容について一部ご紹介していきます。

■地域医療構想とは

今後の人口減少・高齢化に伴う医療ニーズの質・量の変化や労働力人口の減少を見据え、質の高い医療を効率的に提供できる体制を構築するためには、医療機関の機能分化・連携を進めていく必要があります。こうした観点から、各地域における 2025 年の医療需要と病床の必要量について、医療機能(高度急性期・急性期・回復期・慢性期)ごとに推計し、「地域医療構想」が策定されました。

そのうえで、各医療機関の足下の状況と今後の方向性を「病床機能報告」 により「見える化」することで、地域医療構想における必要量とのギャップが明確化されます。その内容などを踏まえ、各構想区域に設置された「地域医療構想調整会議」において、病床の機能分化・連携に向けた協議をしていくことになっています。

出典:第1回地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループ 資料

■4割の病院で機能転換やダウンサイジングで合意

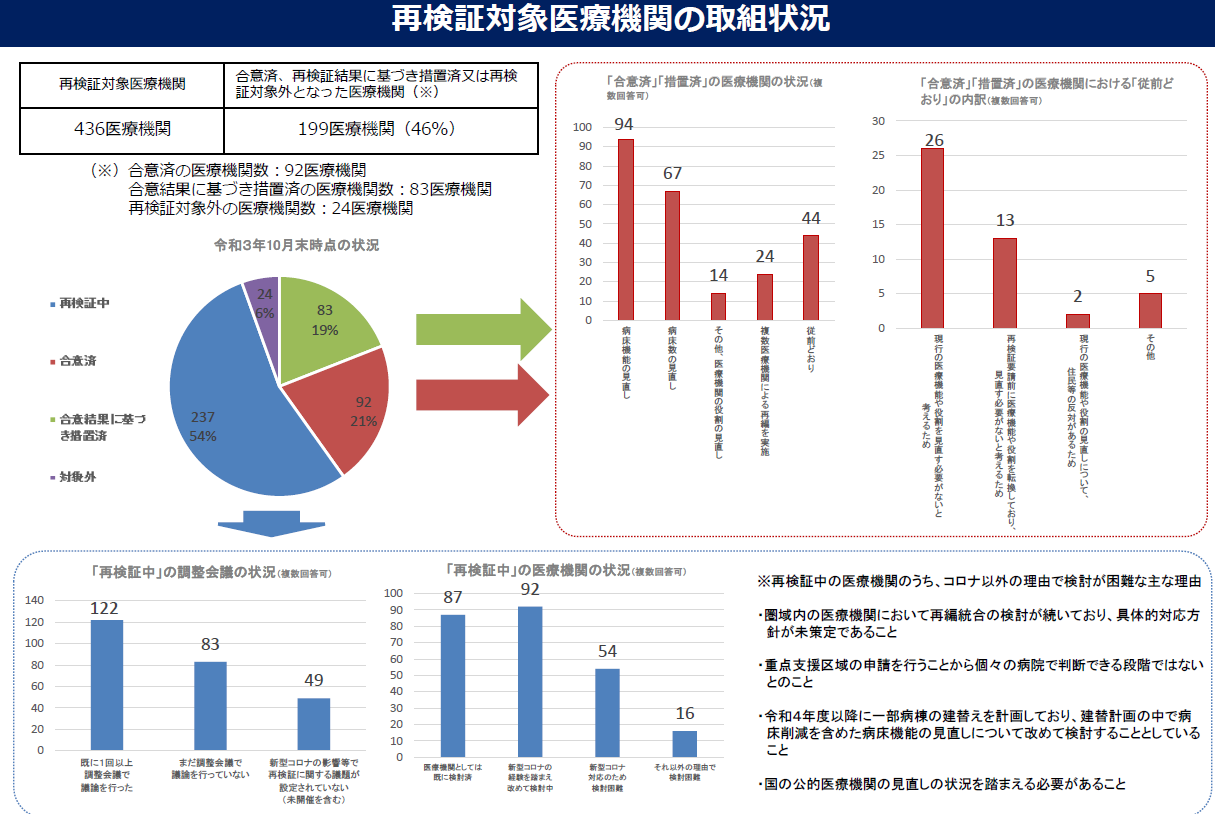

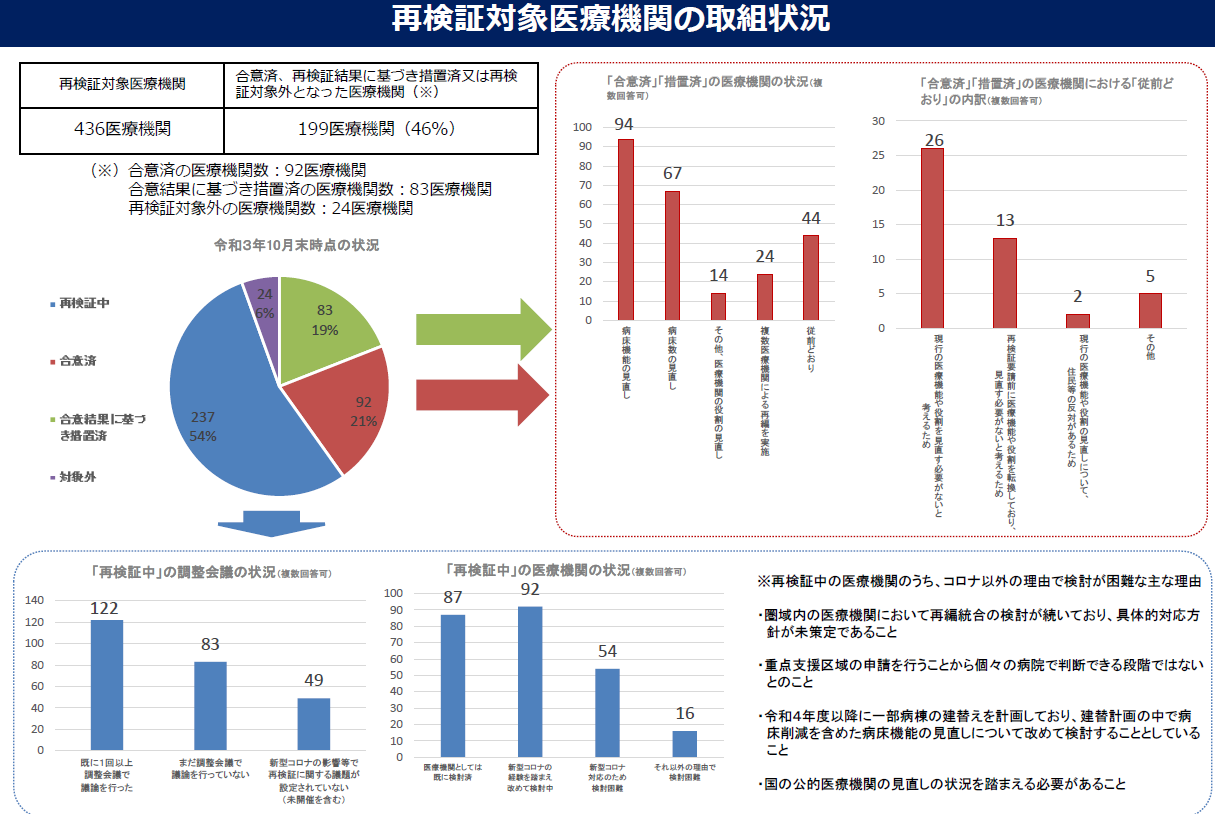

12月3日に開催された地域医療構想及び医師確保計画に関するWGでは、医療機関ごとの病床数の再検証対象とされた436公立・公的医療機関について、地域医療構想の検討・取組み状況における調査結果の報告がおこなわれました。

436医療機関のうち、「合意済の医療機関数」は92病院、「合意結果に基づき措置済みの医療機関数」は83病院。その内訳として、「病床機能の見直し」:94病院、「病床数の見直し」:67病院、「複数医療機関による再編を実施」:24病院、「その他、医療機関の役割の見直し」:14病院、「従前どおり」:44病院となりました(複数回答可)。

「従前どおり」と回答した理由は、「現行の医療機能や役割を見直す必要がない」が26病院で最も多く、次いで「再検証要請前に医療機能や役割を転換しており見直す必要がない」が13病院、「住民等の反対がある」が2病院という順となりました。

再検証の結果、2017 年から2025年にかけて、全体の病床数は 6.59 万床から6.02 万床に減少(約9%減少)する見込みです。その内訳は以下のとおりです。

▼高度急性期病床:0.11万床(2%)→0.10 万床(2%)に減少

▼急性期病床:4.03 万床(61%)→ 2.91 万床(49%)に減少

▼回復期病床:1.09 万床(17%)→ 1.80 万床(30%) に増加

▼慢性期病床:1.36 万床(21%)→1.19 万床(20%)に減少

一方で「再検証中」と回答した237病院のうち、「既に1回以上調整会議で議論を行った」のは122病院で、約50%はまだ調整会議で議論を行っていないということになります。ではこういった病院は何も議論をしていないというと、そういうわけではなく、「医療機関として既に検討済み」が87病院、「新型コロナの経験を踏まえ改めて検討中」が92病院となっており、病院単体としては検討済みもしくは改めて検討中といった病院が多いことがうかがえます。

出典:第2回地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループ 資料

■新たな重点支援区域に新潟「上越」「佐渡」、広島「尾三」

そんな中、4回目となる地域医療構想の実現に向けた重点支援区域の選定で、新たに新潟県の「上越」及び「佐渡」区域、広島県の「尾三」区域が選定されました。重点支援区域として、これまで3回にわたり11道県14区域を選定してきました。重点支援区域に選定されると、医療機能の再編等を検討するための医療機関に関するデータ分析などの技術的支援と地域医療介護総合確保基金の優先配分などの財政的支援を国から受けることができます。厚生労働省では、重点支援区域の申請は随時募集しており、今後も選定を行う予定となっています。

■おわりに

このように、地域医療構想調整会議の進み具合としては総じて「十分ではない」ということが言えそうではありますが、新型コロナウイルス感染症の収束がまだであり、これから寒くなると懸念される第6波への対応なども考慮すると、自治体や医療機関などもなかなか対応しれきれない点もあるのではないかと想定します。2025年まで待ったなしの状況下でどのような対応策がなされるのか、今後の動向に注目です。

---------------------------------------

◆筆者プロフィール

---------------------------------------

森田仁計(もりた よしかず)

医療総研株式会社 認定医業経営コンサルタント

1982 年、埼玉県生まれ。法政大学工学部卒業後、株式会社三菱化学ビーシーエル(現LSI メディエンス)に入社し、現場営業から開発・企画業務まで携わる。2015 年、医療総研株式会社に入社し、認定登録医業経営コンサルタントとして、医療機関の経営改善や人事制度構築などの組織運営改善業務に従事。著書に『医療費の仕組みと基本がよ~くわかる本』(秀和システム)、『医業経営コンサルティングマニュアルⅠ:経営診断業務編①、Ⅱ:経営診断業務編②、Ⅲ:経営戦略支援業務編』(共著、日本医業経営コンサルタント協会)などがある。