先日の

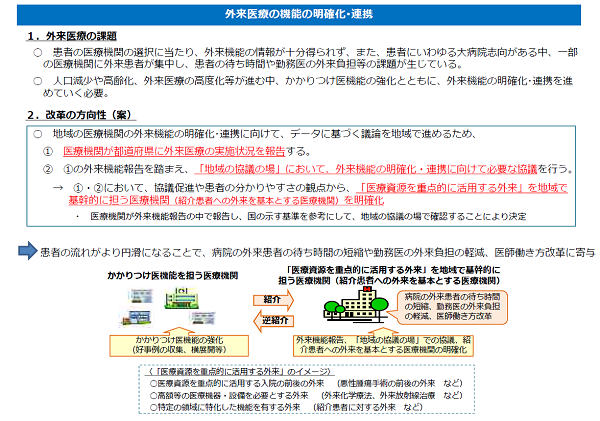

コラムで「第8次医療計画等に関する検討会」の検討体制として、検討会の下に「地域医療構想および医師確保計画に関するワーキンググループ(WG)」「外来機能報告等に関するWG」「在宅医療および医療・介護連携に関するWG」の3つのWGを立ち上げ議論することをご紹介しました。先日7月29日に「地域医療構想および医師確保計画に関するワーキンググループ」の第1回目が開催されましたので、今回はその内容の一部について、ご紹介していきます。

■地域医療構想とは

2025年度には、いわゆる団塊の世代がすべて75歳以上の後期高齢者となり、今後、急速に医療ニーズが増加していくと予想されています。さらに2040年には団塊の世代ジュニアが65歳以上となりはじめ、生産年齢人口の層が急速に減少していくと予測されています。このような今後の人口減少・高齢化に伴う医療ニーズの質・量の変化や労働力人口の減少を見据え、質の高い医療を効率的に提供できる体制を構築するためには、医療機関の機能分化・連携を進めていく必要があります。

こうした観点から、各地域における 2025 年の医療需要と病床の必要量について、医療機能(高度急性期・急性期・回復期・慢性期)ごとに推計し、「地域医療構想」として策定されました。各地域では実際の医療提供体制が、この地域医療構想にできるだけ合致させるように、各病院の診療実績や意向などの「病床機能報告」で見える化し、関係者で膝をつき合わせた議論を行っていきます。

直近では、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響で、その議論が止まってしまった感が否めないですが、今回第8次医療計画の策定に向けて議論が加速されていくことになると思われます。

■医師確保計画とセットで

この地域医療構想を実現させるためには、各地域で議論のうえで病院の統廃合や病床削減、転換などを考えていく必要がありますが、それと同時に考えておかなければならないこととして「偏在する医師を各地域や病院にどのように配置していくか」ということです。病床数といったハード面だけでなく、医師の配置というソフト面も同時に検討していかなければ、地域医療構想の実現は難しいことは想像できます。そこで、今回のWGでは、「地域医療構想」と「医師確保計画」をセットで検討するWGが設置されています。

■今後の方針として

先日の第1回目のWGでは、地域医療構想の実現に向けた検討事項として、つぎの内容が提案され、了承されました。

【1】各地域における検討・取組状況に関するさらなる把握

①再検証 対象医療機関における具体的対応方針の再検証

②民間医療機関も含めた再検証対象医療機関以外の医療機関における対応方針の策定(策定済の場合、必要に応じた見直しの検討)

【2】地域における協議・取組の促進策に関する検討

①新型コロナ対応の経験も踏まえた、地域医療構想調整会議など都道府県による取組の在り方

②積極的に検討・取組を進めている医療機関・地域に対する支援の在り方 等

【3】 2025年以降を見据えた枠組みの在り方に関する検討

資料には、新型 コロナウイルス感染症への対応状況に配慮しつつ、2023 年度に各都道府県において第8次医療計画の策定作業が進められることを念頭に置き

、2022 年度中を目途に地域医療構想の実現に向けた地域の議論が進められていることが重要となることにも留意とコメントされています。

また医師確保計画に関する検討事項としては以下のとおりです。

【1】各都道府県における計画の策定状況や取組状況に関するさらなる把握

【2】次期医師確保計画の策定(ガイドライン改定)に向けた検討

①医師偏在指標や医師多数区域・医師少数区域の在り方

②医師の確保の方針や目標医師数の在り方

③医師確保に向けた効果的な施策の在り方 等

■おわりに

地域医療構想・医師確保計画の実現に関しては、目の前の差し迫った課題である新型コロナウイルス感染症への対応と同時に、中長期的な課題を検討しなければならないという状況となっています。このような難題に対して、当WGがどのような舵取りをおこなっていくのか、今後の議論の動向に注目です。