働き方改革でも活かせるパフォーマンス高める「引き算思考」

パフォーマンスを高めるための方程式をご存知でしょうか?

世の中にはいろいろな方程式がありますが、個人や組織、チームのパフォーマンスを高めるための視点の1つとして、次のようなものがあります。

パフォーマンスの方程式:P=P-I

最初のPはPerformanceのPで、成果や実績、結果を意味します。そして次のPはPotential、その組織や個人が持っている能力のことです。そしてIがImpedimentです。日本語に訳すと、障害や妨害となります。つまり、「成果=能力-障害」で表現することができます。

では、成果Pを高めるためには、どうすれば良いでしょうか?方法は3つあります。

①:Potentialを引き上げる

②:Impedimentを減らす

③:①と②を同時にやる

では、この3つの中で最初に取り組むべきことは何でしょうか?

それは、「②:Impedimentを減らす」ことです。

もちろん、「①:Potentialを引き上げる」も有効な手段にはなりますが、往々にして時間やお金がかかるケースが多いです。

メーカー会社の例を出すと、製造ラインを増やしたり、人員を増員したりするといったことが、①に当てはまります。今ないものを加えるという「足し算思考」になりがちなので、お金や時間がかかります。

では「②:Impedimentを減らす」はどうでしょうか?

こちらは逆に、今あるものを減らす、小さくする、取り除くという「引き算思考」になりますので、取組みやすいといえます。

例えば、あまり有効でない業務や仕事上の手続きを、これまでの慣習ということで何となく続けてしまっていないでしょうか。「②:Impedimentを減らす」とは、そういったことを見直すということです。

先程の方程式からもわかるように、障害となるものを取り除いてあげることで、能力は同じでも、パフォーマンスを高めることができます。

■医療機関の働き方改革でも同じ

医療機関の働き方改革でもこの考え方は活かせます。

たとえば、病棟では看護師不足で新入院が取れずに困っているにもかかわらず、外来では看護師がカルテ出しや事務作業に追われて忙しくしていることが往々にしてあります。本来であれば、外来看護師のカルテ出しや事務作業を最小限にし、病棟業務のヘルプが必要なときには、外来から病棟に上がってもらえればいいはずです。しかし、外来看護師がカルテ出しや事務作業をやるという「昔からの慣習」が障害となって、それが実現できないでいるのです。これはとてももったいないことです。

また現在、医療従事者の働き方改革でタスクシフトが注目されていますが、タスクシフトといっても、ただの業務の押し付け合いになってしまっているといった話をよく聞きます。今ある業務のただ割り振りを変えるだけでは、どこかに負担が偏るだけで、組織としては健全とはいえません。まずは今ある業務を見直し、無駄(障害)を除いてあげる。その上で、タスクシフトを行うことが大切といえます。

優秀なリーダーは、スタッフや部下の能力を高めることだけでなく、スタッフや部下が力を発揮しやすいような環境を整えることにも心掛けています。これも「Impedimentを減らす」というアプローチと同じですよね。

■まとめ

どうしても私たちは、成果を高めるためには何かをプラスしようという「足し算思考」に陥りがちです(これも1つの障害ですね)。それだけではなく、「Impedimentを減らす」といったような「引き算思考」のアプローチから入った方が、効果的な解決策につながることもありますので、バランスよく使っていきたいところですね。

また組織・個人問わず、過去の成功体験やこれまでの習慣、人間関係やコミュニケーション、道具やツール、時間の使い方、運用、嗜好、価値観、思考パターンなどが障害となることが多いですので、一度、「引き算思考」そのあたりの見直しをしてみるといいかもしれません。

---------------------------------------

◆筆者プロフィール

---------------------------------------

森田仁計(もりた よしかず)

医療総研株式会社 認定医業経営コンサルタント

1982 年、埼玉県生まれ。法政大学工学部卒業後、株式会社三菱化学ビーシーエル(現LSI メディエンス)に入社し、現場営業から開発・企画業務まで携わる。2015 年、医療総研株式会社に入社し、認定登録医業経営コンサルタントとして、医療機関の経営改善や人事制度構築などの組織運営改善業務に従事。著書に『医療費の仕組みと基本がよ~くわかる本』(秀和システム)、『医業経営コンサルティングマニュアルⅠ:経営診断業務編①、Ⅱ:経営診断業務編②、Ⅲ:経営戦略支援業務編』(共著、日本医業経営コンサルタント協会)などがある。

医療機関に取り入れやすい?関係性マーケティングとは

関係性マーケティング(リレーションシップ・マーケティング)とは、改めて既存顧客との関係を深め、維持・深耕していこうとするマーケティングの考え方の1つです。既存顧客の満足度を上げ、いかに自社のファンになってもらい離反を減少させるかがポイントであり、現在のさまざまな業態のビジネスで重要視されています。

医療機関においてもこの考えはより重要性が増していると考えます。これまでは医療機関であれば少し傲慢な対応をしていても患者がきてくれていましたが、現代はそうではありません。医療機関もあらゆるステークホルダー(患者、職員、連携医療機関、介護施設、医療関連企業、地域住民など)から選ばれないといけません。

また今回のコロナ禍においても、柔軟に対応し健全な経営を実現できている医療機関は、前述のようなステークスホルダーとの関係性がうまくいっている施設が多いのではないでしょうか。

そういった点からも、医療機関が患者を代表とするステークホルダーとの関係性を深めていくことはますます重要といえるでしょう。そしてこの関係性マーケティングはビジネスとしての考え方ですが、医療機関にも取り入れやすい、受け入れやすい考え方ではないかと思うのです。

そこで今回は医療機関において、関係性マーケティングがなぜ必要なのか?その理由やメリットについて、あらためて考えてみたいと思います。

①口コミによる集患につながりやすい

あらゆるステークホルダーと、健全で友好な関係性を築いていると、良い口コミが拡がる可能性が高いです。これは患者だけでなく、取引業者や金融機関などへの対応も同じです。

よく患者への対応と取引業者への対応にかなり差がある医療機関がありますが、そういう光景をみかけるととても残念な気持ちになります。患者もそのようなところは感じるところがあると思いますし、取引業者の家族なども診察にかかる可能性もありますので、そのあたりは要注意です。

一般的に、サービスに対して平均的に満足している顧客は、「あそこのサービスは良かった」という経験を3人に話すとされています。実際の利用者からのお墨付きの口コミは効果が高く、集客に期待できるといえそうです。

②医療サービスの質の差異化を図れる

一般の方からすると、それぞれの医療機関が提供している診察や治療の質を見分けることは大変困難となります。そもそも病院とクリニックの役割の違い、病院であれば病床機能の違いなどを見分けて使い分けている人はどれだけいるでしょうか。

また質を価格で表現できればいいのですが、他の業種とは違って、医療サービスの中心は公定価格により決められています。有名なブランド病院やスーパー・ドクターがいる病院であれば質が高そうとイメージされやすいですが、多くの医療機関、特に中小病院はそれに当てはまらないと思われます。

そういった点を考えると、医療サービスの質の判断は、診察や治療内容というよりも、「医師が丁寧に診てくれる」「受付のスタッフの感じがいい」「定期的に役立つ情報を提供してくれる」といったものによる影響が大きいと考えられます。つまり、患者などとの関係性を深めることが、医療サービスの質の差異化につながるということになります。

③患者と良好な関係性を構築しやすい

そもそも論になりますが、医療機関は患者の個人情報(年齢、性別、住所、生年月日、疾病など)を扱います。そういった医療機関の特性から、患者は医療機関に対して最初から相当程度の信頼感をもっているといえます。さらに、疾病などに関する個人的な悩みを相談するわけですので、患者との関係性の構築は一般的な業態と比べると構築しやすいといえます。

いったん関係性が構築できれば、その患者はよっぽどの理由がない限り、その医療機関に継続して通院してくれます。その結果、医業経営という点からいうと、患者1人が最終的に医療機関にもたらす利益:LTV(Life Time Value:生涯顧客価値)が最大限に高められるという恩恵が享受できます。

このように医療機関において、関係性マーケティングという考え方は非常に重要ですし、取り入れやすい考え方だといえます。

たとえば近年、病院経営においては地域連携室の活動が重要視されていますが、地域連携室こそまさしく関係性マーケティングです。既存の連携先から更に紹介をもらうためにはどうするか?何を求められているか?という視点で連携先との関係性を深めていくわけですが、地域すべての医療機関と同じように連携できるわけではありません。過去の紹介件数や頻度、専門性、病床機能などを分析して、関係性を深める連携先を絞っていくことになります。まずは自院にあるデータを分析することから始まります。

クリニックの場合も同様です。関係性マーケティングを重要視するのであれば、まずは自院の来院患者の分析(通院回数、通院頻度、外来収入、疾病など)し、どの層の患者へアプローチするか、また通院をやめてしまっている患者がいればその理由は何か?などを把握することが大切になってきます。

コロナによる影響で、医療機関の経営は以前に増して厳しくなっているのは言うまでもありません。その中での新たな取組みという観点で、患者、職員、地域などあらゆるステークスホルダーとの関係性に着目してみてはいかがでしょうか。

---------------------------------------

◆筆者プロフィール

---------------------------------------

森田仁計(もりた よしかず)

医療総研株式会社 認定医業経営コンサルタント

1982 年、埼玉県生まれ。法政大学工学部卒業後、株式会社三菱化学ビーシーエル(現LSI メディエンス)に入社し、現場営業から開発・企画業務まで携わる。2015 年、医療総研株式会社に入社し、認定登録医業経営コンサルタントとして、医療機関の経営改善や人事制度構築などの組織運営改善業務に従事。著書に『医療費の仕組みと基本がよ~くわかる本』(秀和システム)、『医業経営コンサルティングマニュアルⅠ:経営診断業務編①、Ⅱ:経営診断業務編②、Ⅲ:経営戦略支援業務編』(共著、日本医業経営コンサルタント協会)などがある。

新型コロナの医業経営への影響~回復傾向にあるものの依然として厳しさ続く~

2020年12月23日に開催された社会保障審議会・医療保険部会では、医療費や患者数などへの新型コロナウイルス感染症の影響についての最新資料が報告されました。今回はその内容について一部紹介していきます。

■医療費6-8月、前年同月比で改善傾向

先日7日に首都圏の1都3県を対象にした緊急事態宣言が出されました。新型コロナウイルス感染はいまだに猛威を奮っています。12月23日の医療保険部会では、新型コロナウイルス感染症の医療費などへの影響について、「2020年4-8月分のデータ」をもとに新たな報告がされました。

医療費全体の前年同月比の推移をみると、【4月マイナス8.8%、5月マイナス11.9%、6月マイナス2.4%、7月マイナス4.5%、8月マイナス3.5%】となっています。しかしこれに、休日数などの調整を行うと、医療費全体では【4月マイナス11.1%、5月マイナス12.6%、6月マイナス6.1%、7月マイナス1.8%、8月マイナス1.2%】と、6月~8月にかけて減少幅は縮小していることがわかります。

入院と入院外などの区分ごとの医療費においても同様の傾向にあり、徐々にではありますが医療費全体としては改善傾向にあることがわかります。

図表:休日数等の調整後の医療費の動向:2020年4月~8月

■レセプト件数、入院9月分は前年同月比101.7%

レセプト件数・点数に関する調査においても同様の傾向がみられます。レセプト件数の前年同月比でみると、4月以降、医科・歯科・調剤のいずれにおいても減少が見られていますが、6月には下げ幅に回復がみられていることがわかります。

また以下のうち入院・外来別のレセプト件数でみてみると、入院・外来ともに減少はしていますが、外来の減少幅の方が大きくなっています。双方ともに先程同様に6月には下げ幅の回復がみられており、9月分の入院については前年同月を上回っていることがわかります。

図表:レセプト件数の前年同月比

■9月整形外科などは前年同月と同水準以上まで回復

医科診療所の診療科別のレセプト件数でも同様の傾向がみられ、4月、5月はいずれの診療科も減少していますが、6月には下げ幅は回復しています。しかし診療科ごとのバラツキがみられています。9月分の整形外科は100%(前年同月と同水準)、産婦人科は101.4%(前年同月を上回る)に対して、小児科は70.1%、耳鼻咽喉科は78.1%となっています。

さらに、患者数を反映するレセプト件数だけでなく、医療機関の収入を反映するレセプト点数についても同様のバラツキがあり、9月分の整形外科は103.9%、産婦人科は104.5%(前年同月を上回る)に対して、小児科は72.7%、耳鼻咽喉科は79.8%と、いまだに厳しい経営状況が続いていることがわかります。

図表:医科診療所の診療科別レセプト点数の前年同月比

そのほかにも当資料では、年齢階級別や疾病分類別、診療内容別などの報告がされており、非常に見応えのある内容となっています。

■最後に

前述のとおり医療費全体としては徐々に回復傾向にあるとしても、これまでの赤字分を補填するような状況にはいたっていないことがわかります。また首都圏の1都3県を対象にした緊急事態宣言が出されたことにより、患者の受療動向にもこれまで以上に受診抑制の傾向が強まることが想定されます。

これらが、医療機関の経営にどのように影響を及ぼしていくのか、今後も注視していく必要があるといえます。

図表出典:第138回社会保障審議会医療保険部会 資料

---------------------------------------

◆筆者プロフィール

---------------------------------------

森田仁計(もりた よしかず)

医療総研株式会社 認定医業経営コンサルタント

1982 年、埼玉県生まれ。法政大学工学部卒業後、株式会社三菱化学ビーシーエル(現LSI メディエンス)に入社し、現場営業から開発・企画業務まで携わる。2015 年、医療総研株式会社に入社し、認定登録医業経営コンサルタントとして、医療機関の経営改善や人事制度構築などの組織運営改善業務に従事。著書に『医療費の仕組みと基本がよ~くわかる本』(秀和システム)、『医業経営コンサルティングマニュアルⅠ:経営診断業務編①、Ⅱ:経営診断業務編②、Ⅲ:経営戦略支援業務編』(共著、日本医業経営コンサルタント協会)などがある。

後期高齢者の窓口負担、1割から2割へ引き上げ決定

「全世代型社会保障改革の方針」が12月15日に閣議決定されました。

これまで政府は、昨年9月に全世代型社会保障検討会議を設置し、人生100年時代の到来を見据えながら、お年寄りだけではなく、子供たち、子育て世代、さらには現役世代まで広く安心を支えていくため、年金、労働、医療、介護、少子化対策など、社会保障全般にわたる持続可能な改革を検討してきました。今回はその最終報告がまとめられました。社会保障審議会・医療保険部会ではこれを受けて意見取りまとめに向けた最終議論を開始しています。

全世代型社会保障検討会議(以下「検討会議」という。)とは、全世代型社会保障制度の実現に向けた政府の司令塔となる新たな会議で、初会合が9月20日に開かれました。さらなる高齢化社会を見据え、給付と負担の見直しを含めた抜本的な改革の議論に踏み込めるのかが焦点となっていました。今回、12回の検討会議を経て最終報告がされました。

その中で医療機関にかかわる主な項目として、「後期高齢者(75歳以上)の医療費窓口負担の見直し」「紹介状なしで大病院を受診した場合の特別負担徴収義務のある病院の対象拡大および徴収額の引上げ」および「不妊治療への保険適用と現行助成対象の拡大」の3つが挙げられます。

今回はそのうち、「後期高齢者(75歳以上)の医療費窓口負担の見直し」について取り上げてみます。

■後期高齢者の窓口負担、1割から2割へ引き上げ

少子高齢化が進み、2022年度から、いわゆる団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となりはじめ、2025年度にはすべてが後期高齢者となります。それにより後期高齢者支援金の急増が見込まれています。一方で若い世代については、貯蓄も少なく住居費・教育費等の他の支出の負担も大きいという事情があります。

これらを鑑みて、負担能力のある方に可能な範囲で負担し合うことにより、後期高齢者支援金の負担を軽減し、若い世代の保険料負担の上昇を少しでも減らしていくことが、今、最も重要な課題とされています。しかしそれにより、有病率の高い高齢者の必要な受診が抑制されるといった事態は生じないようにしなければなりません。

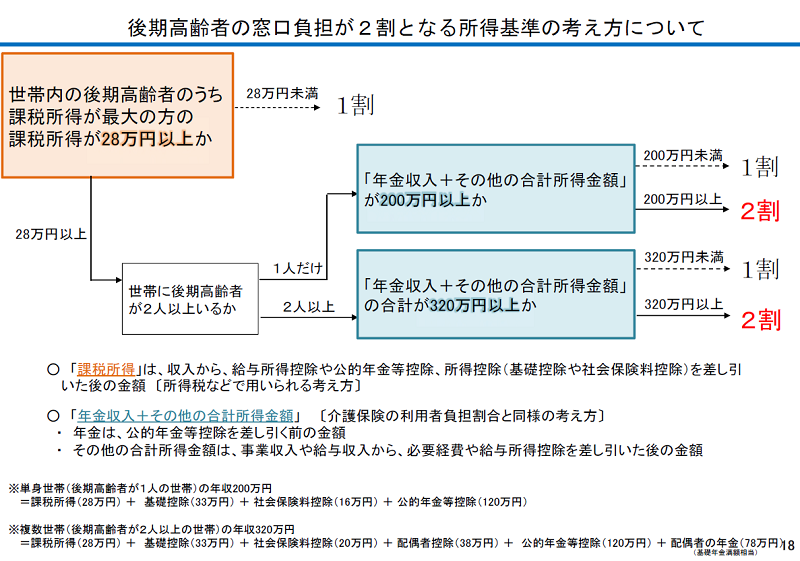

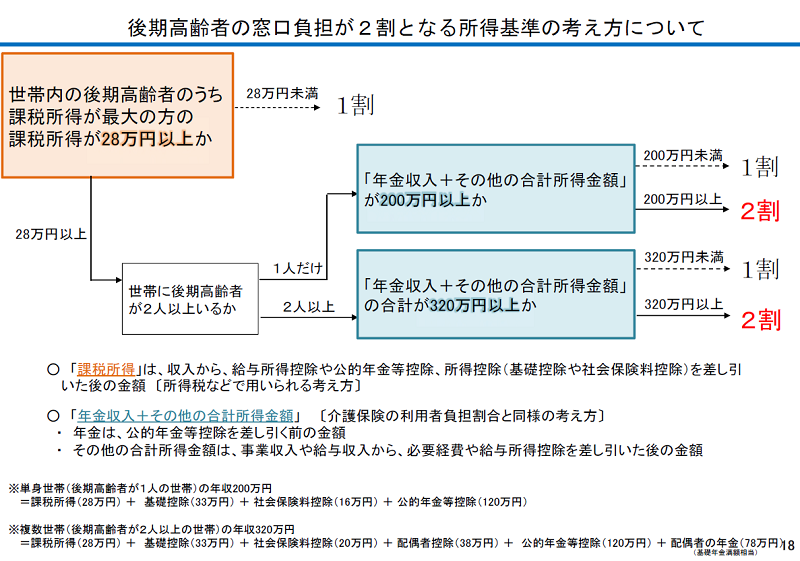

ですので、「後期高齢者の医療機関等窓口負担の引き上げ」については、一定以上の所得がある後期高齢者には「2割負担をお願いする」方向そのものは固まったものの、「一定以上の所得」をどのあたりで着地させるかが難しい議論となっていました。最終的には政治決着で『課税所得が28万円以上(所得上位30%)かつ年収200万円以上(単身世帯の場合。複数世帯の場合は、後期高齢者の年収合計が320万円以上)の方については、医療費の窓口負担割合を1割から2割に引き上げる』ことになりました。

出典:第137回社会保障審議会医療保険部会 資料

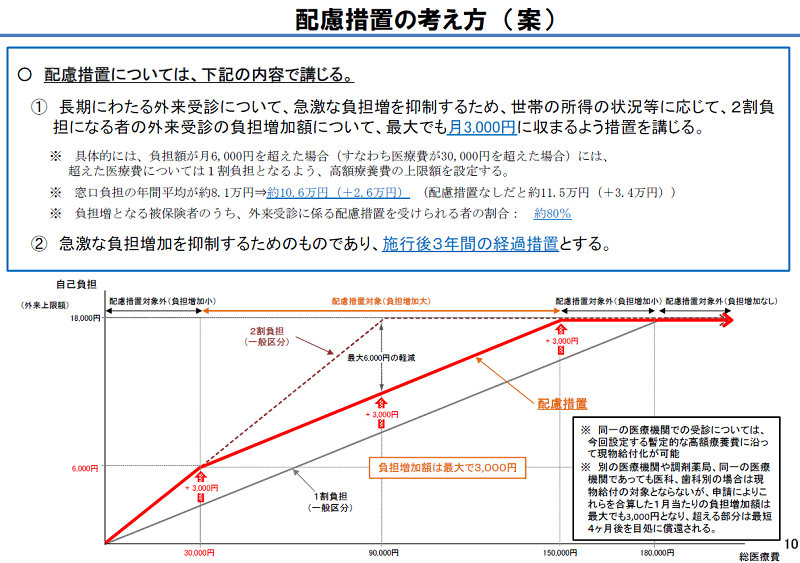

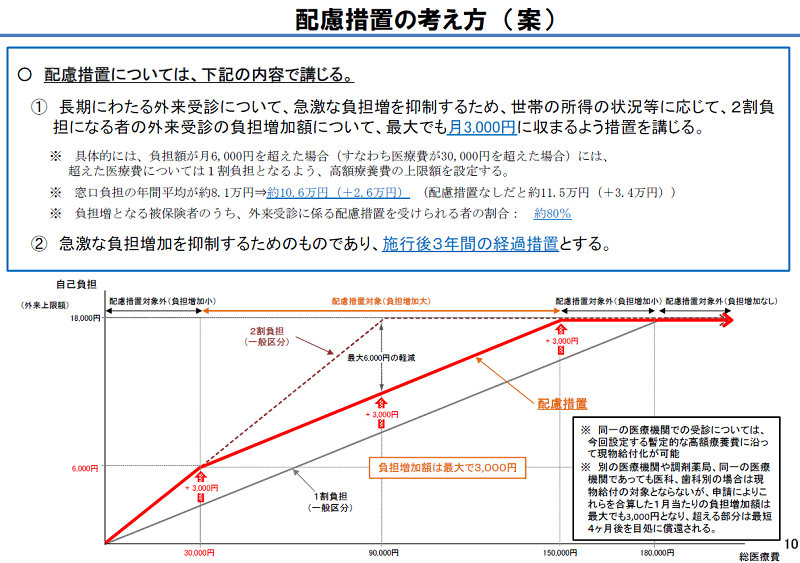

■最大負担増を月3000円に収まるような配慮措置

施行時期は2022年度後半で政令により定めるとしています。また負担割合の引上げによる影響が大きい外来患者(長期頻回受診患者など)に関しては、施行後3年間の1ヶ月分の負担増を最大3,000円に収まるような経過措置を導入するとしています。

出典:第137回社会保障審議会医療保険部会 資料

これらの改正により後期高齢者支援金の抑制効果額は、2022年度時点で▲740億円、2025年時点で▲840億円と算出されています。

■最後に

今回の改正内容については、少子高齢化が急速に進む中、現役世代の負担上昇を抑えながら、全ての世代の方々が安心できる社会保障制度を構築し、次の世代に引き継いでいくことをねらいとした取組みとなっています。財源の確保が困難になることが想定される現在の制度において、引き続き、医療保険財政の持続可能性を確保する策を検討すべきといえます。

---------------------------------------

◆筆者プロフィール

---------------------------------------

森田仁計(もりた よしかず)

医療総研株式会社 認定医業経営コンサルタント

1982 年、埼玉県生まれ。法政大学工学部卒業後、株式会社三菱化学ビーシーエル(現LSI メディエンス)に入社し、現場営業から開発・企画業務まで携わる。2015 年、医療総研株式会社に入社し、認定登録医業経営コンサルタントとして、医療機関の経営改善や人事制度構築などの組織運営改善業務に従事。著書に『医療費の仕組みと基本がよ~くわかる本』(秀和システム)、『医業経営コンサルティングマニュアルⅠ:経営診断業務編①、Ⅱ:経営診断業務編②、Ⅲ:経営戦略支援業務編』(共著、日本医業経営コンサルタント協会)などがある。

逆紹介は進むのか!?外来機能分化の議論で方向性が固まる

ここ最近、「紹介状なし患者の特別負担徴収義務の拡大」や「徴収額の引き上げ」など、外来機能分化に関する議論で、仕組みの大枠が固まりつつあります。今回はその内容についてまとめてみたいと思います。

コロナによる影響で外来などの受診控えが進んではいますが、中長期的には、地域の医療提供体制は、人口減少や高齢化等により、地域差を伴いながら「担い手の減少」と「需要の質・量の変化」という課題に直面しています。

都市部では外来需要が増加する一方、多くの地域では外来需要が減少していくことが見込まれています。また、これまで入院で提供され てい た医療が外来でも提供されるようになっており、外来医療の高度化も進展し ています。 このような地域の外来を取り巻く状況の変化に対応して、地域で限られた医療資源をより効果的・効率的に活用し、不足する医療機能の確保など、質の高い外来医療の提供体制を確保・調整していく ことが課題となっています。

■これまでの外来医療に関する議論の流れ

我が国日本の医療は、フリーアクセス制が保障されていて、諸外国に誇れる医療提供体システムとなっています。その一方で、「大病院への患者集中」がかねてより問題視されていました。

それは大病院の勤務医などが軽症の外来患者に忙殺されて、大病院ならではの専門的な医療が必要な患者への医療提供が阻害されてしまうためです。外来診察の医師が、お昼も摂れずに15時16時まで外来診察をやっているというのはよく聞くことです。

そこで診療報酬などを用いて、外来患者の逆紹介などを推進するような動きがとれられています。

たとえば、「紹介状を持たずに一般病床200床以上の病院を受診する患者からは特別負担を徴収してよい(任意徴収)」という仕組みだったものが、2016年度の改定では「特定機能病院や大規模な地域医療支援病院では、紹介状を持たない外来患者等から初診時5000円以上・再診時2500円以上の特別負担を徴収しなければならない(徴収義務)」という仕組みに変わっています。

さらに、2018年、2020年度改定では対象病院の枠がどんどん広げられ、今では200床以上の特定機能病院と地域医療支援病院への受診負担が義務化されています。

しかし依然として「紹介状を持たずに大規模な病院の外来を受診する患者」が減らないことから、令和元年12月の政府の全世代型社会保障検討会議で、今後の方針として①患者負担額の増額②公的医療保険の軽減③対象病院を200床以上の一般病院へ拡大といった方向性が打ち出されました。さらに遅くとも2022年度初までに改革を実施できるように取りまとめるよう明文化されています。

■固まりつつある仕組みの大枠

ここまでの議論の中で、つぎの3つの大枠が固まりつつあります。

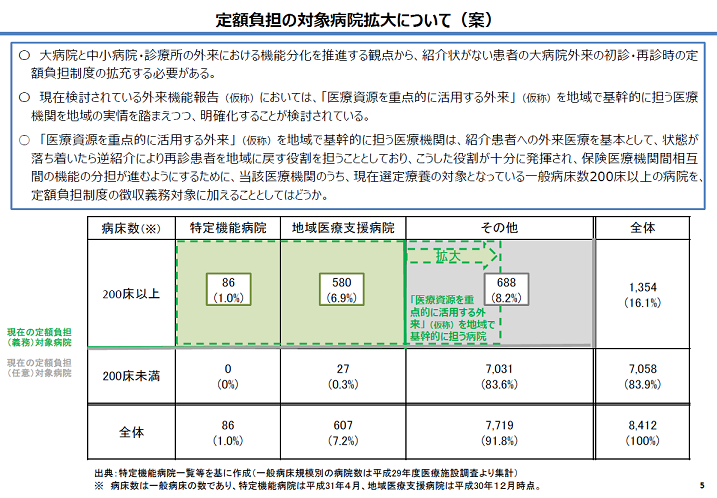

①定額負担の対象病院拡大

新たに検討している「外来機能報告制度」に基づき、各地域で「紹介患者への外来を基本とする医療機関(仮称)※」を明確化する。そのうち一般病床200床以上の病院に「紹介状なし患者への特別負担徴収義務」を拡大する。

※「医療資源を重点的に活用する外来」を地域で基幹的に担う医療機関

出典:社会保障審議会医療保険部会 資料 「大病院への患者集中を防ぎかかりつけ医機能の強化を図るための定額負担の拡大について」

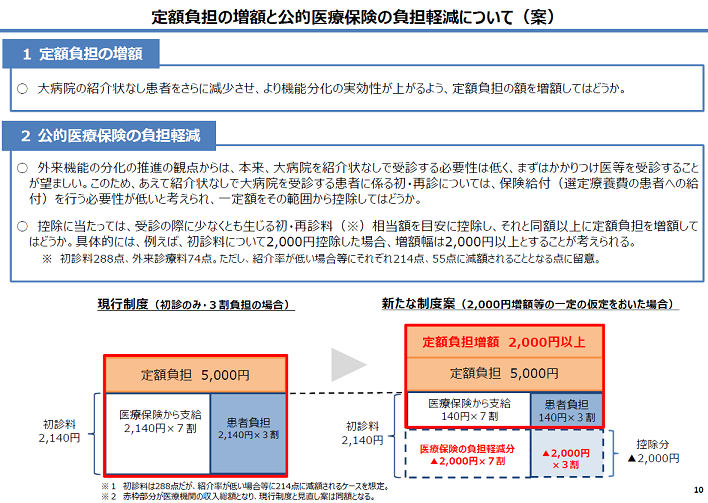

②定額負担の増額と公的医療保険の負担軽減

あえて紹介状なしで大病院を受診する患者に係る初・再診については、保険給付(選定療養費の患者への給付)を⾏う必要性が低いと考えられ、一定額をその範囲から控除する。控除に当たっては、受診の際に少なくとも生じる初・再診料相当額を目安に控除し、それと同額以上に定額負担を増額する。(例えば、初診料について2,000円控除した場合、増額幅は2,000円以上とするなど)

出典:社会保障審議会医療保険部会 資料 「大病院への患者集中を防ぎかかりつけ医機能の強化を図るための定額負担の拡大について」

③定額負担を徴収しない場合の要件(除外要件)の見直しなど

患者の医療機関へのアクセスを過度に制限しないよう配慮したうえで、直接受診する必要性の高い患者に限定するといった観点や、再診を続ける患者への定額負担については、初診時よりも徴収率が低いことから、除外要件の⾒直しと合わせてより実効性を⾼めるため必要な対応を検討することとしている。

①③については特段の大きな異論・反論は出ていないようですが、②における「公的医療保険の控除」については、医療サイドからは強い反対意見が出ているようです。

まとめ

この外来機能分化に繋がる定額負担に関する議論は、当社のクライアントでも多くの頻度で登場してきます。

実際に外来患者を分析してみると、再診で患者単価5,000円未満の患者数の割合が全体の60%にも関わらず、それにあたる外来収入は全体の10%未満であるケースが往々にしてあります。

つまり医師が外来で何百人も診て時間と労力を費やしているにもかかわらず、経営面の売上という点では寄与がかなり小さいということです。

医業経営という観点においては、費用対効果という点では見直す必要があるといえます。

また近年では医師の働き方改革も始まっています。これまで多くの時間を費やしてきた外来を見直し、入院患者を診るのことに時間を配分することで、勤務時間が短縮しパフォーマンスが向上するといったことも考えられます。

とはいっても、定額負担に付随する患者の逆紹介は一筋縄ではいかないのも事実です。経営状況によっては、そういった患者を手放すリスクもありますし、何より患者の理解もまだまだ十分でないといえます。そういった点では、国から明確な方針に基づき、地域全体で足並みをそろえて実施することが必要と考えます。

我が国の医療提供体制を維持していくうえ欠かせない外来機能の分化。今後さらにどのような議論がなされるのか注視していく必要があるといえます。

---------------------------------------

◆筆者プロフィール

---------------------------------------

森田仁計(もりた よしかず)

医療総研株式会社 認定医業経営コンサルタント

1982 年、埼玉県生まれ。法政大学工学部卒業後、株式会社三菱化学ビーシーエル(現LSI メディエンス)に入社し、現場営業から開発・企画業務まで携わる。2015 年、医療総研株式会社に入社し、認定登録医業経営コンサルタントとして、医療機関の経営改善や人事制度構築などの組織運営改善業務に従事。著書に『医療費の仕組みと基本がよ~くわかる本』(秀和システム)、『医業経営コンサルティングマニュアルⅠ:経営診断業務編①、Ⅱ:経営診断業務編②、Ⅲ:経営戦略支援業務編』(共著、日本医業経営コンサルタント協会)などがある。

新型コロナの影響を受ける介護事業所、介護報酬改定に向けた動向に注目!

令和3年度介護報酬改定の時期が迫ってきています。コロナ禍の中ではありますが、議論は進められ、改定の論点も少しずつ見え始めてきています。今回のコラムでは、介護報酬改定に向けた改定率、各サービスの報酬改定内容を考える際の基礎資料となる介護事業経営実態調査結果などの内容について、一部ご紹介したいと思います。

■介護サービス、前年対比0.7ポイントの経営悪化

10月30日に開催された社会保障審議会・介護給付費分科会と、それに先立って開催された介護事業経営調査委員会では、「令和2年度介護事業経営実態調査結果」の報告がされました。

当調査は、各サービス施設・事業所の経営状況を把握し、次期介護保険制度の改正及び介護報酬の改定に必要な基礎資料を得るためのものであり、3年周期で行われています。そして今回は令和元年度決算が調査対象となっています。

介護事業所サービス全体の収支差率【(介護サービスの収益額- 介護サービスの費用額)÷介護サービスの収益額】をみると、令和元年(2019年)度が2.4%で、前年度3.1%よりも、0.7ポイント悪化している傾向がわかります。

主なサービス別に収支差率をみると、訪問看護は、0.2ポイント改善し4.4%、福祉用具も0.5ポイント改善し4.7%となっています。一方で、サービス全体平均の0.7ポイント以上悪化している主なサービスは以下のとおりです。

・老健:1.2 ポイント悪化、2.4%

・介護療養型医療施設:1.2ポイント悪化、2.8%

・訪問介護:1.9ポイント悪化、2.6%

・訪問リハ:0.8ポイント悪化、2.4%

・通所リハ:1.3ポイント悪化、1.8%

・居宅介護支援:1.5ポイント悪化、△1.6%

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護:2.1ポイント悪化、6.6%

・看護小規模多機能型居宅介護:2.6ポイント悪化、3.3%

主な悪化の要因として、厚生労働省の資料では、人材の確保が課題となる中での人件費増、委託費の増などが考えられるとしています。サービスごとに見ても収支状況の悪化が目立ち、特に居宅介護支援事業所については経営の厳しい状況が続いている状況です。

出典:第190回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料

【資料1】令和3年度介護報酬改定に向けた各種調査の公表について

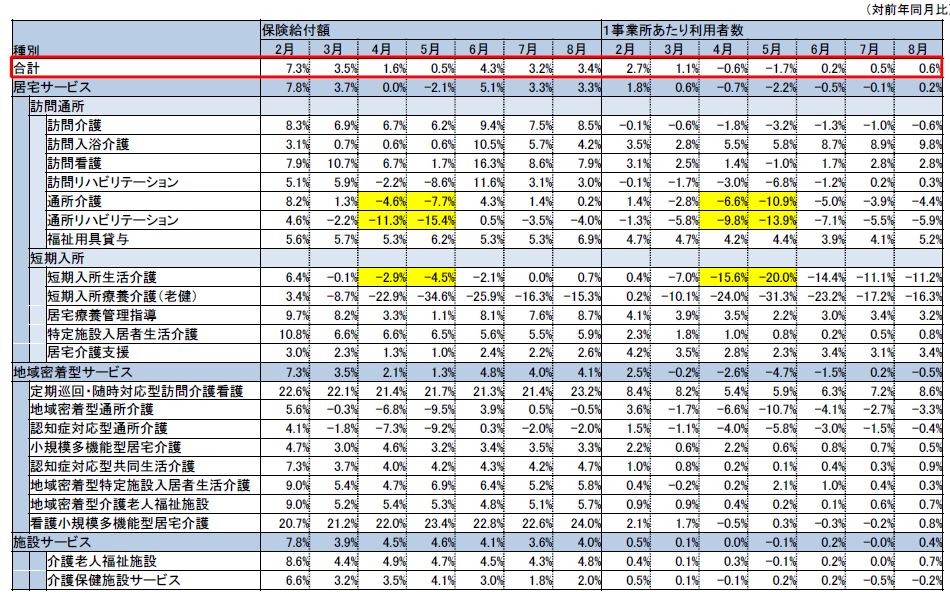

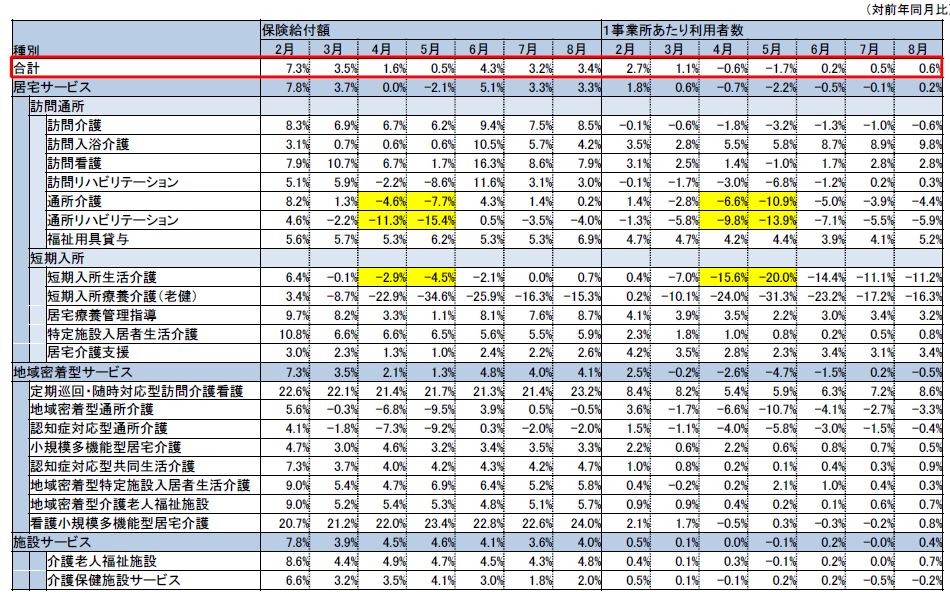

■新型コロナ、とりわけ通所系サービスに甚大な影響

続いて、介護サービス事業所における新型コロナウイルスの影響についても、調査結果が報告されました。当調査では、収支の状況や支出全体の変化などを、コロナ流行前と比較しています。

収支の状況について、コロナ流行前と比較して「悪くなった」と回答した事業所の割合は、5月で47.5%、10月で32.7%となっています。サービス別にみると、5月に「悪くなった」と答えた事業所は、とりわけ通所介護(72.6%)・通所リハ(80.9%)などの通所系サービスで高い傾向にあります。1事業所あたりの利用者数をみても、通所介護や通所リハ、また短期入所の利用者が大きく減少しています。

また10月に「悪くなった」と答えた事業所は、通所系サービスよりも老健の割合が50.2%と高い傾向にあります。比較的、老健施設の方が新型コロナの影響を長く受けていることがみてとれます。

また支出全体の変化については、コロナ流行前と比較して「増えている」と回答した事業所割合は、5月で54.7%、10月で53.3%。その中身としては、主に衛生用品に係る経費(マスク、消毒液など)が増加しているとほとんどの事業所が回答している。一方で、人件費やその他の費用については、「変化なし」もしくは「減少している」と答えた事業所割合が多くなっています。

出典:出典:第190回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料

【資料1】令和3年度介護報酬改定に向けた各種調査の公表について

先程の「介護事業経営実態調査」には、こういった新型コロナの影響は含まれていません。介護報酬改定を検討するうえで、こういった新型コロナの影響をどのように勘案していくのかも重要な論点となりそうです。

■まとめ

調査結果からわかるとおり、介護事業所は決して利益率が高い事業ではありません。その中で、新型コロナウイルスの影響もあり、医療機関同様に経営が厳しい事業所が増えていることは容易に想定されます。だからといって、「報酬の引き上げ」というような単純なものではありませんが、介護事業所の厳しい経営状況をどのように介護報酬改定に反映させるのか、今後の論議に注目していく必要があります。また今回の改定では、分野横断的なテーマの1つとして「感染症や災害への対応力強化」が新たに追加されていますので、これもどのような形で改定に盛り込まれるのかも、合わせて注視しておく必要があるといえるでしょう。

---------------------------------------

◆筆者プロフィール

---------------------------------------

森田仁計(もりた よしかず)

医療総研株式会社 認定医業経営コンサルタント

1982 年、埼玉県生まれ。法政大学工学部卒業後、株式会社三菱化学ビーシーエル(現LSI メディエンス)に入社し、現場営業から開発・企画業務まで携わる。2015 年、医療総研株式会社に入社し、認定登録医業経営コンサルタントとして、医療機関の経営改善や人事制度構築などの組織運営改善業務に従事。著書に『医療費の仕組みと基本がよ~くわかる本』(秀和システム)、『医業経営コンサルティングマニュアルⅠ:経営診断業務編①、Ⅱ:経営診断業務編②、Ⅲ:経営戦略支援業務編』(共著、日本医業経営コンサルタント協会)などがある。

初診からオンライン診療」の原則恒久化に向け検討開始!コロナ感染症をきっかけにオンライン診療の普及は進むのか?

新型コロナウイルス感染症の影響もあり、ここ数ヶ月注目が集まっている「オンライン診療」。臨時特例措置で初診患者の算定も可能となりましたが、今後は臨時特例措置でなく、恒久的な新たな診療体制の1つの形態とするといった方向性が政府より打ち出されました。これに対して医療側からは、安全性の観点から慎重に進めるべきとの意見も出ています。新型コロナウイルス感染症をきっかけに、今後オンライン診療は一気に広がりをみせるのでしょうか。今回はそのオンライン診療について取り上げたいと思います。

2020年度診療報酬改定でどう変わった?

最初に、2020年改定でオンライン診療がどのようなに改定されたのかを確認したいと思います。まずはオンライン診療料の事前対面診療に係る要件についてです。事前の対面診療の期間が「半年」から「3ヶ月」に緩和されました。

また算定要件と施設基準の部分について緊急時の対応に係る要件の見直しがありました。改定前は作成する診療計画の中に、「患者の急変時における対応等も記載する」との要件がありました。さらに施設基準において「緊急時の対応を行うにつき必要な体制が整備されていること」「緊急時に概ね30分以内に当該保険医療機関が対面による診察が可能な体制を有している」ということが求められていました。これがクリニックなどでオンライン診療料を届出るための高いハードルの1つとなっていました。

しかし改定により、施設基準から「緊急時に概ね30分以内」などが削除され、患者の急変時等の緊急時には、原則、当該医療機関が必要な対応を行うとし、「やむを得ず対応できない場合については、患者が速やかに受診できる医療機関において対面診療を行えるよう、事前に受診可能な医療機関を患者に説明した上で、当該計画の中に記載しておくこととして差し支えない」という文言に変わりました。

つまりは、夜間などの対応については病院などとの連携により対応できれば施設基準がクリアできることになります。これにより、これまでの超えるには高かったハードルが低くなったのです。さらには、対象疾患も拡大されました。このように改定前後で、オンライン診療料はより算定しやすくなったといえます。オンライン診療を普及させたい国のねらいが見て取れるのではないでしょうか。

新型コロナの時限的措置で初診から算定可能に

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、さまざまな項目で診療報酬の臨時的・特例的な取り扱いが通知されました。ご存知のとおりオンライン診療もその対象となりました。

オンライン診療に関しての1番のトピックスは、4月10日通知の「初診時も含めオンライン診療・電話診療の時限的容認」ではないでしょうか。これにより、これまで安全性などの観点からオンライン診療は「初診対面」を原則としていましたが、初診患者に対しても行えるようになりました。通常の初診料は「282点」に対して、オンライン診療の初診では「214点」が算定可能となりました。

また医薬品を処方した場合は「処方料」(42点)や「処方箋料」(68点)を算定でき、現在受診中の患者について別の症状で診療を実施した場合はこれまで通り「電話等再診」(73点)を算定することができます。

ここで注目したい点は、ビデオ通話機能などを有したいわゆるオンライン診療システムを使う必要はないということです。多くの医療機関や患者が活用できるように、電話やFAX、スカイプなどの通信手段による診療でも算定ができることとなりました。

「初診からオンライン診療」を原則恒久化に向け検討へ

こういった流れの中、10月9日の記者会見で田村厚生労働大臣は、初診患者からのオンライン診療を解禁とし、新型コロナウイルス感染症を踏まえた臨時特例措置でなく、恒久的な新たな診療体制の1つの形態とすることを明らかにしました(原則、映像伴うものを対象とする)。詳細な制度設計はこれからの検討事項としながらも、オンライン診療拡大の方向性は明確に打ち出されています。デジタル庁の創設など、菅新内閣では医療分野に限らず、いろいろな意味でデジタル化の流れが加速することが想定されます。

コロナ禍でオンライン診療は進んだのか?

国としては、オンライン診療を普及させたいねらいが見て取れるものの、実際の普及率はどうでしょうか。たとえば、板橋区医師会のアンケートによると、電話再診やオンライン診療を行っている施設は全体の51.5%で、残りの48.5%は電話再診もオンライン診療も行っていないとの調査結果があります。各団体でさまざまはアンケートや調査が実施されていますが、概ね同じような傾向を示しており、まだまだオンライン診療は定着していないことがうかがえます。

では、オンライン診療が定着しない要因は何でしょうか?定着するためには、いくつかのハードルを越えていく必要があると考えます。大きくわけて「診療面」と「経営面」に分類できるかと思います。

【診療面におけるハードル】

・「対面診療の補完的位置づけ」との認識が強い

・オンラインだけでは患者の状態を把握するのは困難(特に初診に関して)

・オンラインで診れる疾患が限定される など

【経営面におけるハードル】

・導入・運用コストがかかる

・診療報酬上の点数が対面より低く、費用対効果が不明確

・医療従事者や患者に対する操作方法の周知や浸透が難しい

・個人情報保護等の情報セキュリティが不安 など

まとめ

このようにオンライン診療を普及させるためには、いくつか超えなければならないハードルがあるように思います。今回は医療機関内での感染防止という観点から、オンライン診療の必要性が増しましたが、わが国ではまだまだ「医療は対面」という意識が医師側だけでなく患者側にも根強くあると思われます。オンライン診療の普及には患者の意識を変えていく必要もあるでしょう。

オンライン診療はあくまでも、医療サービスが必要な患者に適切に医療を届けられるようにするためのツールです。医療のフリーアクセスという観点からいえば、今回のような非常事態にも患者が速やかに受診できるように、平時から対面診療とオンライン診療をふつうに選択できるような状況が理想といえるのかもしれません。

---------------------------------------

◆筆者プロフィール

---------------------------------------

森田仁計(もりた よしかず)

医療総研株式会社 認定医業経営コンサルタント

1982 年、埼玉県生まれ。法政大学工学部卒業後、株式会社三菱化学ビーシーエル(現LSI メディエンス)に入社し、現場営業から開発・企画業務まで携わる。2015 年、医療総研株式会社に入社し、認定登録医業経営コンサルタントとして、医療機関の経営改善や人事制度構築などの組織運営改善業務に従事。著書に『医療費の仕組みと基本がよ~くわかる本』(秀和システム)、『医業経営コンサルティングマニュアルⅠ:経営診断業務編①、Ⅱ:経営診断業務編②、Ⅲ:経営戦略支援業務編』(共著、日本医業経営コンサルタント協会)などがある。

受診不安約70%の中での医療機関の経営を考える

日本医師会は7日に、医療に対する意識調査の結果を公表しました。その結果によると、新型コロナウイルス感染症の影響で「医療機関の受診が不安」「やや不安」と答えた人が合計で69.3%に上ったそうです。

この結果が示すように、患者数はコロナ前よりも激減している医病院やクリニックがほとんどです。それに伴い、医療機関の経営も厳しさを増しています。

1日も早く、この心理的な不安からくる「受診控え」が解消され、患者数が戻ってきてほしいと願う医療機関の経営者は多いと思います。

ではこの「受診控え」が解消されれば、患者数は以前と同じ水準まで戻ってくるでしょうか?

個人的な見解としては、「受診控え」が解消されても、「医療機関の努力なし」ではコロナ前の水準まで戻すことは難しいと考えています。

■セルフメディケーション意識の向上

セルフメディケーションとは、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」です。

手洗い・うがい・消毒がこんなに定着したことは、これまでにあったでしょうか。インフルエンザの時期でさえ、ここまでやっていなかった人がほとんどではないでしょうか。僕はその1人です。

我が家でも、消毒液がルーティンのように設置されています。子どもに触る前は、それで消毒してからでないと、触らせてもえません…。

いったん定着したこのセルフメディケーションの意識は今後も根強く残っていくと考えられます。

■出勤などによる人との接触機会の減少

このコロナの影響で働き方改革が加速しました。特にリモートワークが当たり前になりました。それにより会社通勤がなくなり、朝の電車の混雑状況もだいぶ緩和されています。最近は東京の人口動向では、流入よりも流出の方が多いそうですね。

これによりコロナに限らずいろいろな感染症の感染要因の1つである人との物理的な接触機会が減少することになります。つまりは、風邪などにかかる確率はグッと下がるのではないでしょうか。

これらにより一般内科などのクリニックでは特に、患者数に影響がでてくることは容易に想定ができます。

■これまでが過剰医療だった?

一方でこんな見方もあります。これまでの医療提供が過剰であったのではないかというものです。

日本の医療はフリーアクセス制で、誰でも気軽にリーズナブルに医療提供を受けることができます。これは日本が誇る素晴らしい制度である一方で、医療機関への受診の敷居が低くなっているのではないかと考えられます。

すると、どういうことが起きるか。

気軽いけがでも風邪でも大病院に行ってしまうわけです。大病院では1日の外来患者数が5,000人などというすごいところが出てきてしまい、医療従事者への負担が大きくなってしまうのです。

日本の医療資源も無限ではありません。限られた医療資源の中で、医療が必要になったときに、適切に医療サービスを届けられるようにするためには、国民の受診行動を変える必要があったのかもしれません。

今回のコロナにより受診の敷居が高くなったという側面があるのかもしれません。ある意味、これは効率的な医療提供という面では、国の医療制度改革で求めていることともいえます。

■現状を前提とした医業経営を

このように国民の医療機関への受診行動は、コロナ前後で大きく変わったまま維持されるという見方をしておいた方が、よりベターだと個人的には考えます。

ですので、医療機関としては、現在の経営環境を前提とした中でも経営を成り立たせる準備が必要と言えるでしょう。

厳しい環境下ではありますが、コロナにより変化しなければならない状況をチャンスと捉えていく、ポイジティブさが必要かもしれません。

---------------------------------------

◆筆者プロフィール

---------------------------------------

森田仁計(もりた よしかず)

医療総研株式会社 認定医業経営コンサルタント

1982 年、埼玉県生まれ。法政大学工学部卒業後、株式会社三菱化学ビーシーエル(現LSI メディエンス)に入社し、現場営業から開発・企画業務まで携わる。2015 年、医療総研株式会社に入社し、認定登録医業経営コンサルタントとして、医療機関の経営改善や人事制度構築などの組織運営改善業務に従事。著書に『医療費の仕組みと基本がよ~くわかる本』(秀和システム)、『医業経営コンサルティングマニュアルⅠ:経営診断業務編①、Ⅱ:経営診断業務編②、Ⅲ:経営戦略支援業務編』(共著、日本医業経営コンサルタント協会)などがある。

日本社会における2大テーマの最新版が公開

我が国、日本で取り組まなければいけない2大テーマとして、「人口減少」と「高齢化」があります。今回はその2つの最新データが公表されましたので、そちらについてまとめておきたいと思います。

13年連続、自然増減数は減少傾向

厚生労働省が9月17日に、2019年の「人口動態統計(確定数)の概況」を公表しました。

この調査は、人口動態事象を把握し、人口及び厚生労働行政施策の基礎資料を得ることを目的としておこなわれているものです。一般的に、人口が拡大する国は成長傾向にあるといえますし、縮小する国は何をしても頭打ちになると考えられますので、この人口動態統計は医療・介護に限らず、かなり重要な調査といえます。

では、その人口動態統計が最新のデータではどうなったのか?簡単に触れていきたいと思います。

・出生数は5万人減少

2019年の出生数は86 万5239 人で、前年の91 万8400 人より5 万3161 人減少しています。4年連続で過去最少を記録しており、1899年の統計開始以来初めて、90万人を割り込むという数字になっています。また出生率(人口千対)も7.0 で、前年の7.4 よりも低下しています。

さらに、「1人の女性が一生の間に生む子供の数」に相当する合計特殊出生率を見ると「1.36」で、前年の1.42から0.06低下しました。

・死亡者数は増加

その一方で、死亡者数は138 万1093 人で、前年の136 万2470 人より1 万8623 人増加し、死亡率(人口千対)は11.2 で前年の11.0 より上昇しています。

・自然増減数は減少

出生数と死亡数の差である自然増減数は△51 万5854 人で、前年の△44 万4070 人より7 万1784 人減少しています。また自然増減率(人口千対)は△4.2 で前年の△3.6 より低下しています。数・率ともに13 年連続で減少・低下した結果となっています。

高齢化率は28.7%まで上昇

つづいて高齢化についても最新データをみていきましょう。

高齢化については、総務省が「敬老の日」(9月16日)を迎えるに当たって、「統計からみた我が国の高齢者―『敬老の日』にちなんで―」を公表しました。こちらの資料には、高齢者の人口や高齢者の就業についてレポートされています。

・高齢者数と率は過去最高値

最新の統計値として日本の高齢者(65歳以上)数は3617万人(2020年9月15日現在)となっています。

前年の3587万人と比較すると、高齢者数は30万人増加したことになります。高齢者の増加ピークとなる「団塊の世代」(1947年~1949年生まれ、第一次ベビーブーム期)のうち最後の年となる1949年(昭和24年)生まれの人が高齢者層に仲間入りした2014年では同一基準で前年比110万人も増加したが、それと比べると前年比の増加数は少なくなっています。

また高齢化率は2013年では初めて、総人口に占める高齢者の割合が25.0%を超えて以来上昇し続け、2020年は28.7%にまで上昇しました。数・総人口比ともに過去最高の値となっています。

当資料によると、総人口は29万人減少したにもかかわらず、高齢者は30万人増加しており、生産年齢層人口の減少がみてとれます。

・日本の高齢者就業率は主要国2位

一方で、高齢就業者数は16年連続で増加し、892万人と過去最多となり、就業者総数に占める高齢就業者の割合は、13.3%と過去最高となっています。就業者の7.5人に1人が65歳以上高齢者であり、会社や組織にとって、貴重な戦力であることがわかります。

世界の主要国と比較すると、日本の高齢者就業率は24.9%で、韓国の32.9%に次いで高くなっています。アメリカ合衆国は19.6%、カナダは14.3%、イギリス10.7%、ドイツ7.8%などと続きます。日本の高齢者の就業率は、主要国の中でも高い水準にあるといえます。

2つの視点から見直すきっかけに

今回は「人口減少」と「高齢化」について、最新データが公表されましたので、それについて簡単にまとめさせていただきました。

医業経営の視点で考えると、人口構成の変化は「疾病構造の変化」に直結します。仮に自院の提供する医療サービスが地域の疾病構造と合致しないのであれば、現在提供している医療サービスなどを見直しする必要性がでてくるかもしれません。

また働き手の確保という点からも、少子高齢化の中で競争がより激しくなってきますので、求職者にとって魅力的な医療機関にならなければ選んでもらえなくなることは想像に難しくありません(現時点でもそうである地域は多い)。

患者(医療介護ニーズ)と職員(求職者のニーズ)の両方の視点が必要といえるでしょう。「2つの視点において自院はどうか?」見直す1つのきっかけになれば幸いです。

引用元

厚労省:令和元年(2019)人口動態統計(確定数)の概況

総務省:統計トピックスNo.121 統計からみた我が国の高齢者

---------------------------------------

◆筆者プロフィール

---------------------------------------

森田仁計(もりた よしかず)

医療総研株式会社 認定医業経営コンサルタント

1982 年、埼玉県生まれ。法政大学工学部卒業後、株式会社三菱化学ビーシーエル(現LSI メディエンス)に入社し、現場営業から開発・企画業務まで携わる。2015 年、医療総研株式会社に入社し、認定登録医業経営コンサルタントとして、医療機関の経営改善や人事制度構築などの組織運営改善業務に従事。著書に『医療費の仕組みと基本がよ~くわかる本』(秀和システム)、『医業経営コンサルティングマニュアルⅠ:経営診断業務編①、Ⅱ:経営診断業務編②、Ⅲ:経営戦略支援業務編』(共著、日本医業経営コンサルタント協会)などがある。

2021年3月スタート!オンライン資格確認の導入で何が変わる?

2021年3月より、医療保険の「オンライン資格確認」が開始されます。

■オンライン資格確認とは?

医療機関や薬局では、受付の際に患者が加入している医療保険を確認する必要があります。この作業を「資格確認」と呼びます。オンライン資格確認とは、この資格確認作業を、マイナンバーカードのICチップまたは健康保険証の記号番号等により、オンラインで資格情報の確認ができることをいいます。

■導入によるメリットは?

これまでの資格確認作業は、患者の健康保険証を受け取り、記号・番号・⽒名・⽣年⽉⽇・住所などを医療機関システムに入力する、というものでした。この方法では「入力の手間がかかる」「患者を待たせてしまう」などの難点がありました。資格確認をオンライン化することにより、こういった医事業務の簡素化に繋がるなどといったメリットがあるといえます。では具体的にはどんなメリットが考えられるでしょうか。

①保険証の入力の手間削減

今までは受付で健康保険証を受け取り、保険証記号番号、氏名、生年月日、住所等をレセコンに手入力する必要がありました。オンライン資格確認を導入いただければ、マイナンバーカードでは最新の保険資格を自動的に医療機関システムで取り込むことが可能となります。

また保険証でも、最小限の入力は必要ですが、有効であれば同様に資格情報を取り込むことができます。

②資格過誤によるレセプト返戻の作業削減

オンライン資格確認を導入いただければ、患者の保険資格がその場で確認できるようになるため、資格過誤によるレセプト返戻が減り、窓口業務を削減することができます。また再申請できないことによる未収金の削減にもつながる可能性があります。

③来院・来局前に事前確認できる一括照会

一括照会では、事前に予約されている患者等の保険資格が有効か、保険情報が変わっていないかを把握することができます。なお、確認した保険資格が資格喪失等により無効である場合、

受付時に資格確認を行う必要があります。

④限度額適用認定証等の連携

これまで限度額適用認定証等は患者が保険者へ必要となった際に申請を行わなければ、発行されませんでした。オンライン資格確認を導入いただければ、患者から保険者への申請がなくても、患者の同意を得た場合は限度額情報を取得でき、患者は限度額以上の医療費を窓口で支払う必要がなくなります。

⑤薬剤情報・特定健診情報の閲覧

オンライン資格確認を導入いただければ、患者の薬剤情報・特定健診情報を閲覧することができます。患者の意思をマイナンバーカードで確認した上で、有資格者等(薬剤情報は医師、歯科医師、薬剤師等。特定健診情報は医師、歯科医師等)が閲覧します。

また薬剤情報・特定健診情報の閲覧は、通常時は本人がマイナンバーカードによる本人確認をした上で同意した場合に限られますが、災害時は特別措置として、マイナンバーカードによる本人確認ができなくても、薬剤情報・特定健診情報の閲覧ができることになっています。

ちなみに特定健診情報は2021年3月から、薬剤情報は2021年10月から閲覧可能となります。

■導入するためには?

医療機関や薬局がオンライン資格確認をはじめるためには、主に「資格確認機器」「資格確認端末」「顔認証付きカードリーダーソフト」などが必要になってきます。そこで国では、オンライン資格確認の導入に向けて医療情報化支援基金を創設し、医療機関・薬局のシステム整備の支援することを公表しています。

その一部ご紹介をすると、顔認証付きカードリーダーについては、病院には3台まで、クリニックや薬局には1台まで無償提供されるようです。

★医療機関や薬局への支援はこちらをご確認ください。↓

https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000619625.pdf

■最後に

医療事務における資格情報の確認は、毎回入力しなければならず、医事業務における大きな負担となっています。また医療機関のクレームで最も多い内容である「待ち時間の長さ」についても、オンライン資格確認を導入することにより、短縮される可能性があります。これは患者満足度に直結しますので、大きなメリットといえます。

さらに、職員にとっても入力する時間が減るだけでなく、入力間違いや返戻業務の負担が減少するため、残業時間も減り、働き方改革につながるとも考えられます。

こういった点からも、オンライン資格確認は導入するメリットは十分にあると思われます。

より詳しい内容は、医療機関・薬局向け専用ポータルサイトが開設されていますので、ぜひそちらを一度ご覧いただくことをおすすめします。

★医療機関・薬局向け専用ポータルサイト

https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/

---------------------------------------

◆筆者プロフィール

---------------------------------------

森田仁計(もりた よしかず)

医療総研株式会社 認定医業経営コンサルタント

1982 年、埼玉県生まれ。法政大学工学部卒業後、株式会社三菱化学ビーシーエル(現LSI メディエンス)に入社し、現場営業から開発・企画業務まで携わる。2015 年、医療総研株式会社に入社し、認定登録医業経営コンサルタントとして、医療機関の経営改善や人事制度構築などの組織運営改善業務に従事。著書に『医療費の仕組みと基本がよ~くわかる本』(秀和システム)、『医業経営コンサルティングマニュアルⅠ:経営診断業務編①、Ⅱ:経営診断業務編②、Ⅲ:経営戦略支援業務編』(共著、日本医業経営コンサルタント協会)などがある。